🧐 先搞懂:用户共鸣不是 “感动自己”,是 “戳中一群人”

用户共鸣的核心是 “共性体验”。比如你写失恋,光说 “我那天哭了一整夜” 没用,读者会想 “你哭关我啥事?” 但如果你写 “分手后不敢删聊天记录,夜里翻到他说‘明天见’,手指在删除键上悬了半小时”,就不一样了。

因为后者藏着无数人都经历过的细节:舍不得又必须放下的纠结,对过去的贪恋,对未来的恐惧。这些不是某个人的专属情绪,而是一群人的共同记忆。

真正的共鸣是让读者看到 “这说的不就是我吗”,而不是让他们当你的情绪听众。你写的不是个人日记,是给一群人找 “情绪同类项” 的过程。

🚫 这些 “自嗨式写法”,正在把读者推走

最常见的是 “全景式抒情”。比如写职场焦虑,上来就是 “成年人的世界没有容易二字,我们都在深夜里崩溃”。这种话没错,但太笼统了。读者看完只会点头 “是这样”,但不会记住你 —— 就像有人跟你说 “今天天气不错”,你不会觉得 “这人懂我”。

还有种错误是 “过度美化痛苦”。失恋就写 “我在雨中走了三个小时,雨水混着泪水模糊了视线”,加班就写 “月光陪着我改方案,键盘声成了深夜的独白”。现实里的痛苦哪有这么文艺?多数人加班是 “盯着屏幕发呆,想摔鼠标又不敢”,失恋是 “吃着外卖突然哭了,赶紧擦嘴怕室友看见”。太刻意的修饰,会让读者觉得 “你在演,不是真的懂”。

更要命的是 “回避具体场景”。写亲子关系只说 “妈妈的爱很伟大”,写友情只说 “真正的朋友会一直在”。这些道理谁都懂,但读者要的不是道理,是具体的画面:“我妈总把梨削成小块装保鲜盒,其实我更想吃整个的”“朋友结婚我坐最后一排,看着她笑突然想起高中时我们说要当彼此伴娘”。模糊的情感像雾,读者抓不住;具体的细节像钩子,能把他们拉进你的文字里。

🔍 3 个维度,挖出藏在生活里的 “共鸣富矿”

第一个维度:“日常褶皱里的情绪”。那些被忽略的小事,恰恰是共鸣的温床。比如早上赶地铁,被人踩了一脚没敢吭声;买奶茶时店员少放了糖,犹豫半天没回去说;晚上躺床上刷手机,突然觉得 “今天好像啥也没干”。这些事每个人都经历过,你写出来,读者会下意识想 “对对对,我也这样”。

第二个维度:“没被说破的潜台词”。很多情绪大家都有,但没人愿意直白说。比如 “我不想结婚,不是怕孤单,是怕结婚后更孤单”;“我努力赚钱,不是多爱钱,是怕父母生病时我只能哭”;“我朋友圈三天可见,不是有秘密,是怕发出去的东西没人点赞”。这些 “藏在心里的话”,你替他们说出来,共鸣自然就来了。

第三个维度:“时代情绪的小切口”。现在人压力大,但你别写 “当代人压力好大”,要找具体的切口。比如 “30 岁生日那天,突然不敢吹蜡烛 —— 怕许愿时发现自己没什么可求的”;“整理衣柜时,发现去年的裙子还能穿,却开心不起来 —— 这说明我这一年没怎么买新衣服,也没怎么好好生活”。大的情绪太抽象,小的切口才扎心。你不用覆盖所有人,能戳中某一类人就够了 ——1000 个精准共鸣的读者,比 10 万泛泛之交有用得多。

✍️ 把共鸣点写成文章,这 3 步最关键

第一步:用 “场景代入” 代替 “直接抒情”。别一上来就说 “我好难过”,先写场景:“周三下午三点,办公室空调坏了,我盯着电脑上的报表,汗水顺着后背流,突然想起三年前也是这样的天气,他说‘等我回来我们就结婚’”。场景自带情绪,读者会跟着你的描述进入状态,比直接说 “难过” 有力量 10 倍。

第二步:留 “钩子” 让读者补全故事。共鸣的最高境界是 “你说一半,读者想另一半”。比如写独居:“冰箱里的牛奶过期三天了,我才发现。其实每天早上都想喝,但总觉得‘等明天再买新的’—— 就像很多事,我总在等‘合适的时机’”。读者看到这里,会自动代入自己的 “拖延瞬间”,你的文字就成了他们情绪的 “触发器”。

第三步:加 “反常识细节” 打破预期。大家都写 “妈妈爱唠叨”,你可以写 “我妈学会发语音后,每条都控制在 59 秒。有次我听她最后几秒在喘气,才发现她怕超过 1 分钟要多花流量”。这种反常识的细节,会让读者觉得 “原来还有这种角度”,既真实又新鲜,共鸣感会更强。记住,共鸣不是让你重复别人的话,是用新的角度说大家都懂的事。

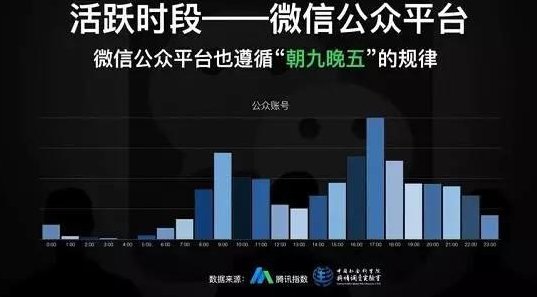

📊 写完别瞎发!用 “小数据” 验证你的共鸣够不够

看 “评论区互动率”。如果读者评论都是 “写得真好”“太对了”,可能只是客气;但如果有人说 “我上周也经历了这个,当时我是这么做的”“看到这里突然想起我妈”,说明他们真的被戳中了 ——有细节的评论,才是共鸣的证明。

数 “转发理由”。转发率高不代表有共鸣,要看转发时的配文。如果有人转发时写 “发给我闺蜜看,她肯定懂”“这说的不就是我同事吗”,说明你的内容成了他们的 “社交货币”—— 能帮读者表达自己,才是好内容。

查 “关键词重复度”。把评论里的高频词列出来,如果和你文中的核心细节重合,比如你写了 “过期牛奶”,评论里总出现 “冰箱”“过期”“独居”,说明这些细节戳中了痛点。如果高频词和你的内容没关系,可能是标题党吸引来的流量,不是真共鸣。

别觉得这些测试麻烦。情感文章的本质是 “情绪连接器”,你连读者接没接住你的信号都不知道,怎么可能写出有人看的东西?

💡 最后说句大实话:共鸣不是 “技巧”,是 “看见别人”

那些火的情感文章,作者都像个 “隐形人”—— 他们不说 “我觉得”,只说 “你有没有过”;他们不炫耀自己的情绪,只帮读者把藏起来的情绪摊开。

就像有人写 “深夜加班回家,楼道里的声控灯坏了,摸黑上楼时突然想,要是有人等我回家,肯定会提前换好灯泡”。这句话里没有 “孤独” 两个字,但每个独居的人都能读懂那份孤单。

用户共鸣的真相,就是让读者在你的文字里,看见了自己。下次写之前,先别想 “我要写什么”,想想 “有群人正等着有人跟他们说句‘我懂’”—— 做到这一点,你的文章不会没人看。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】