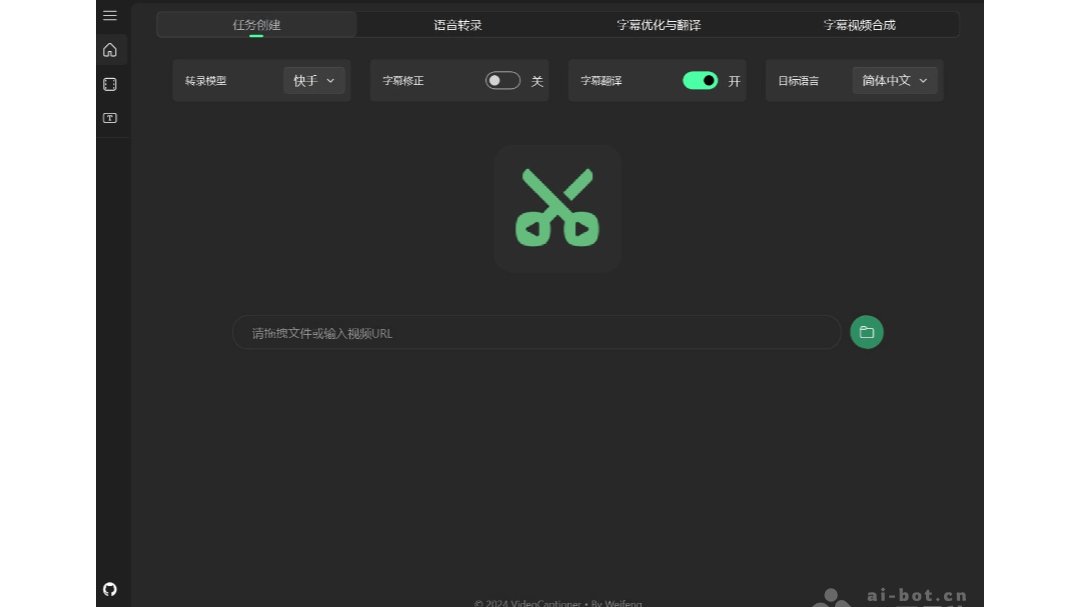

💡 揭秘 Kimi 降 AIGC 指令 API 参数设置:告别内容截断的实战技巧

🔍 内容截断的根源:max_tokens 与模型上下文限制

max_tokens参数设置不合理。当模型生成的 tokens 数量超过这个值时,响应体中的finish_reason字段会显示length,后续内容将被丢弃。比如你设置max_tokens=1024,但实际需要生成 2000 tokens 的内容,就会触发截断。max_tokens并非孤立存在,它与输入内容的 tokens 数量共同受限于模型的上下文窗口。以moonshot-v1-32k为例,总 tokens 不能超过 32768 个。假设你的输入占用了 20000 tokens,那么max_tokens最多只能设置为 12768,否则会因超出上下文限制导致请求失败。httpx库调用该接口:import httpx

header = {

"Authorization": f"Bearer {api_key}",

}

data = {

"model": "moonshot-v1-128k",

"messages": input_messages,

}

r = httpx.post("https://api.moonshot.cn/v1/tokenizers/estimate-token-count", headers=header, json=data)

total_tokens = r.json()["data"]["total_tokens"]

max_tokens,能有效避免因长度预估错误导致的截断。🚀 动态扩展输出:Partial Mode 的进阶用法

assistant角色的消息中添加"partial": true,模型就会以指定的前缀为起点继续输出。例如:messages = [

{"role": "user", "content": "请续写这个故事:"},

{"role": "assistant", "content": "从前有座山,山上有座庙,", "partial": True}

]

completion = client.chat.completions.create(

model="moonshot-v1-32k",

messages=messages,

max_tokens=

)

response_format=json_object混用,否则可能导致输出格式异常。此外,在流式输出时,需手动拼接各数据块的内容,才能得到完整的回复。🌐 长文本处理神器:Context Caching 技术解析

- 创建缓存:调用

/chat/completions接口时,在请求头中添加X-Msh-Context-Cache字段指定缓存 ID。 - 刷新缓存:通过

X-Msh-Context-Cache-Reset-TTL参数设置缓存有效期,避免因超时被清理。 - 调用缓存:后续请求中携带相同的缓存 ID,模型会自动复用已缓存的上下文。

headers = {

"X-Msh-Context-Cache": "product_manual_cache",

"X-Msh-Context-Cache-Reset-TTL": "3600" # 缓存有效期1小时

}

completion = client.chat.completions.create(

model="moonshot-v1-128k",

messages=messages,

headers=headers

)

🎯 生成质量调控:temperature 与 top_p 的黄金组合

temperature决定生成的随机性,取值范围为 (0,1),官方推荐值为 0.3。值越高,输出越多样化;值越低,结果越稳定。例如生成创意文案时,可设置temperature=0.7激发灵感;处理合同条款分析等严谨任务时,temperature=0.1能确保结果准确性。top_p(核采样)通过动态调整候选 token 集合,平衡生成的多样性与合理性。当top_p=0.9时,模型会从累积概率达 90% 的最小 token 集合中采样。通常将top_p与temperature结合使用,例如temperature=0.3搭配top_p=0.8,既能避免低概率 token 的干扰,又能保持一定的创造性。temperature=0时,n参数必须设置为 1,否则会返回invalid_request_error。这与 OpenAI 的接口规范略有不同,迁移时需特别留意。📚 实战案例:分块处理大文件的完整流程

- 分块处理:使用

RecursiveCharacterTextSplitter将文档分割成每块不超过 8000 tokens 的片段。 - 动态选择模型:根据每块的 tokens 数量,自动选择

moonshot-v1-8k、32k或128k模型。 - 上下文关联:在每块请求中携带前一块的摘要,确保内容连贯性。

- 结果拼接:将各块生成的内容合并,形成完整的解析报告。

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter

text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(

chunk_size=,

chunk_overlap=,

length_function=len

)

documents = text_splitter.split_text(large_text)

for i, doc in enumerate(documents):

messages = [

{"role": "user", "content": f"请分析以下论文片段:{doc}"}

]

if i > :

messages.insert(, {"role": "assistant", "content": previous_summary})

completion = client.chat.completions.create(

model=select_model(messages),

messages=messages,

max_tokens=

)

previous_summary = completion.choices[].message.content

full_report += completion.choices[].message.content

💡 避坑指南:常见问题解决方案

- 连接超时:未启用流式输出时,长时间等待可能触发网关超时。建议设置

stream=True,实时接收生成结果。 - Token 计算偏差:不同模型的 token 映射规则略有差异,重要场景建议同时使用接口计算和本地估算,取较大值作为

max_tokens。 - 敏感内容过滤:即使输入正常,模型生成的内容也可能触发

content_filter错误。需在提示中明确禁止敏感话题,或通过工具调用(如计算器)辅助生成。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味