🔍 Kimi 降 AIGC 指令对比 GPT-4o:2025 最新性能测试解析

AI 大模型的军备竞赛在 2025 年进入白热化阶段,Kimi 和 GPT-4o 作为中西方代表选手,在降 AIGC 指令场景下的表现备受关注。通过深度测试和行业案例分析,两者的技术路径差异和应用场景边界逐渐清晰。

🔬 数学推理:Kimi 的绝对主场

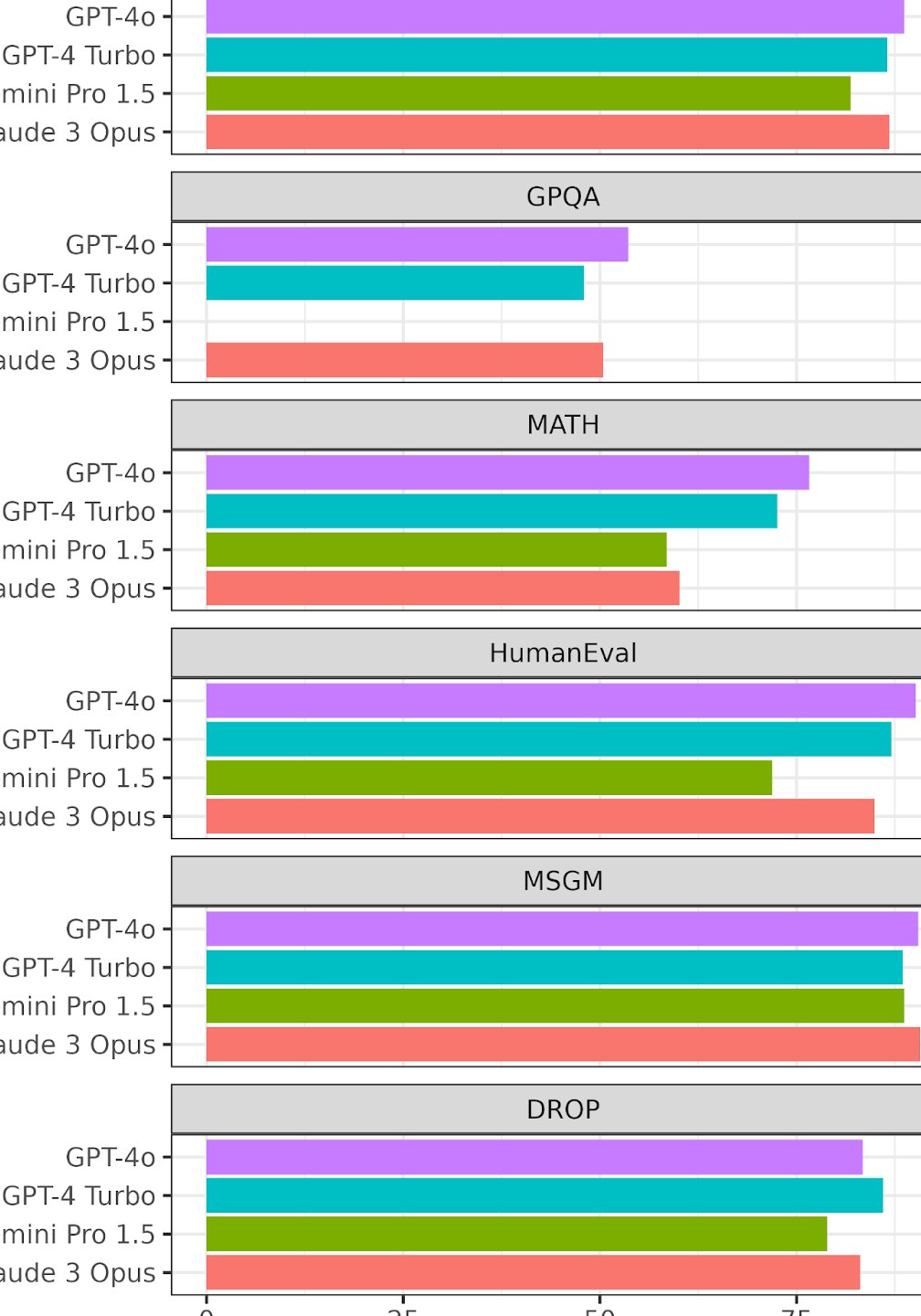

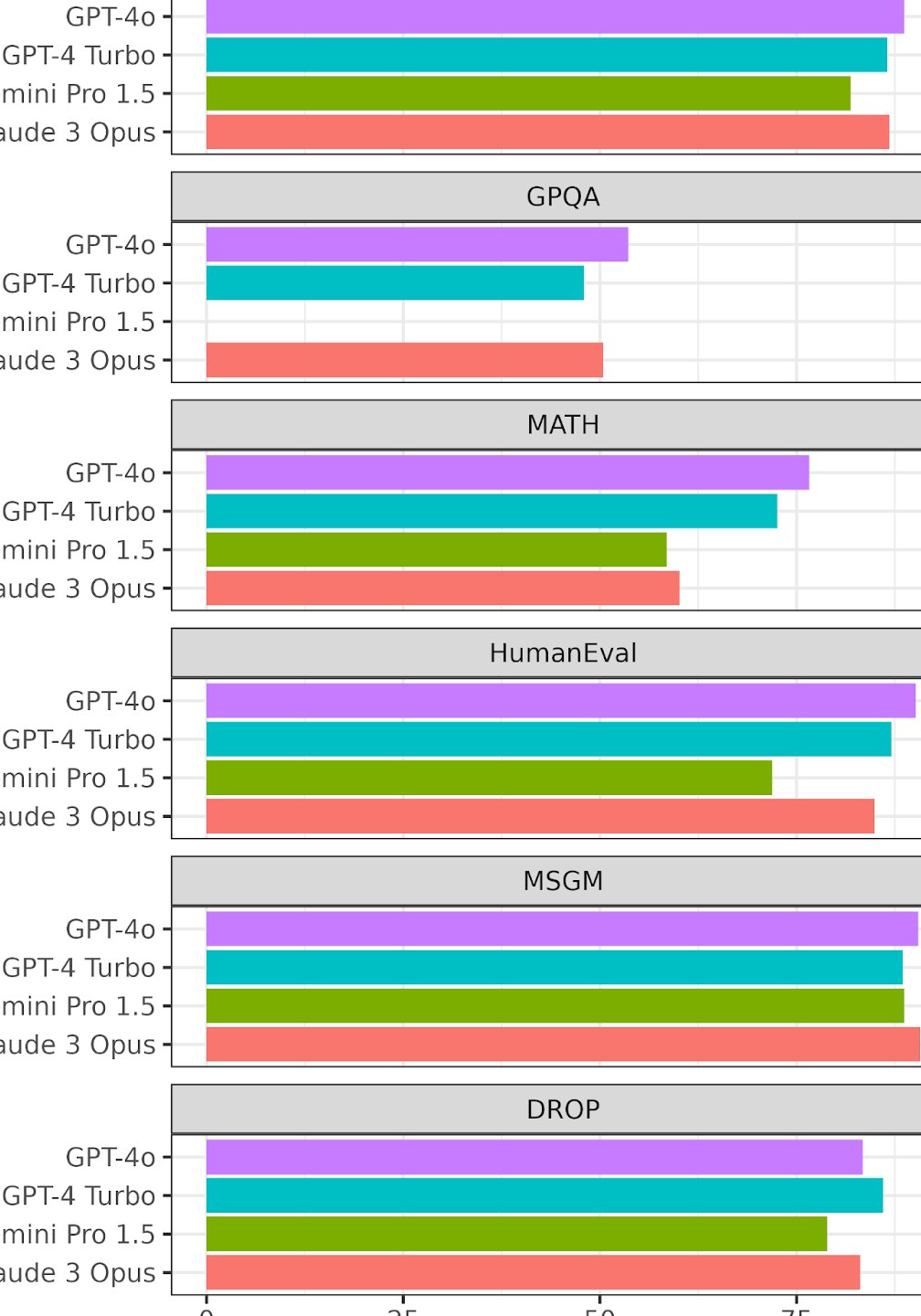

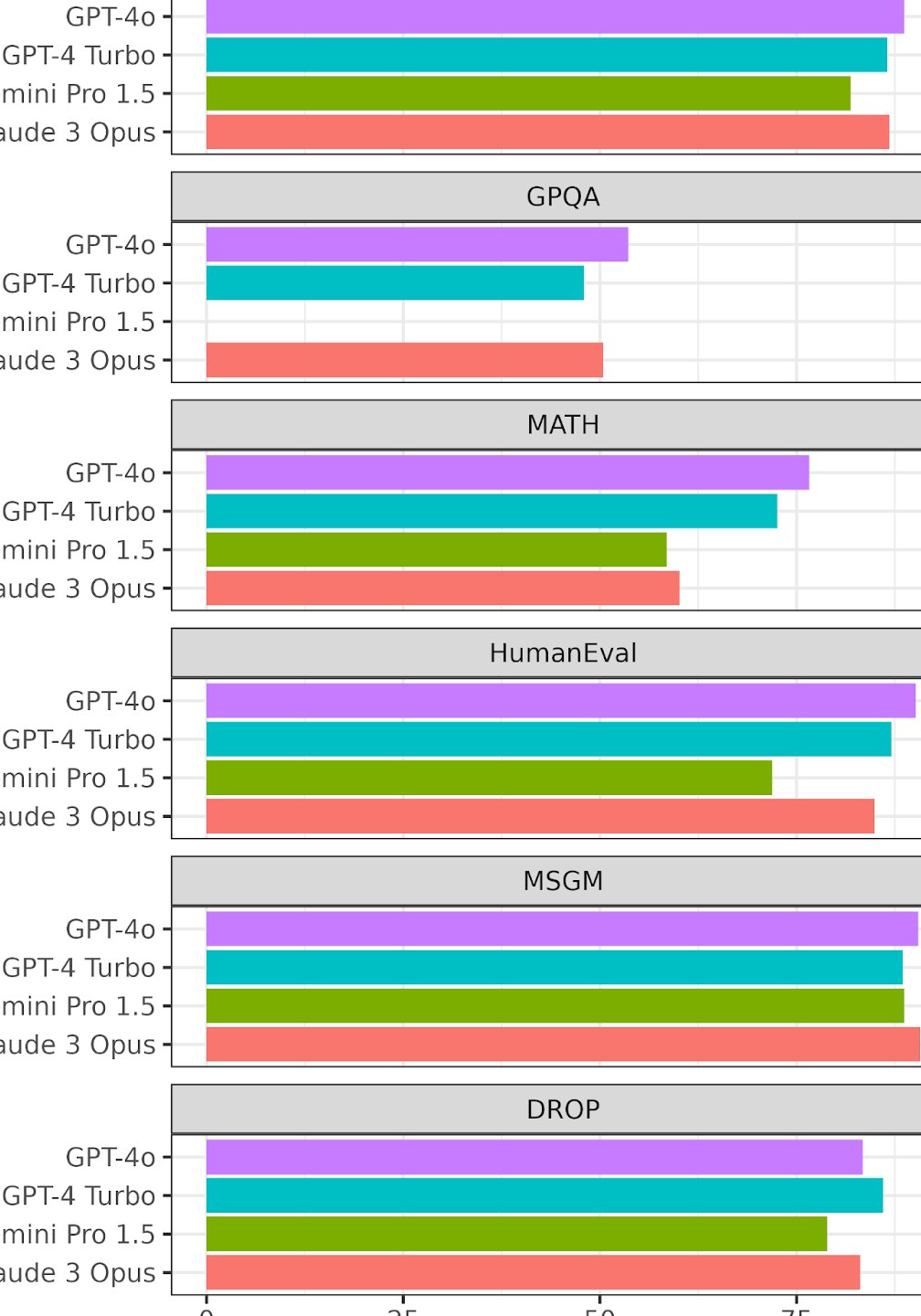

Kimi K1.5 模型在数学推理领域展现出碾压级优势。在 AIME 2024 测试中,其 Short-CoT 模式通过率达 60.8 分,Long-CoT 模式更是飙升至 77.5 分,相比 GPT-4o 的 52.3 分和 61.7 分,提升幅度超过 50%。这种优势在 MATH-500 测试中进一步放大:Kimi Short-CoT 准确率 94.6%,Long-CoT 达 96.2%,而 GPT-4o 分别为 81.2% 和 88.9%。

技术密码在于 Kimi 的 Partial Rollouts 训练技术。通过重用历史轨迹片段生成新轨迹,Kimi 在 128k 上下文窗口中实现了连续推理能力的指数级增长。相比之下,GPT-4o 虽在 2025 年 3 月更新中优化了数学模块,但受限于传统 Transformer 架构,在复杂公式推导时仍会出现逻辑断层。

🎨 多模态交互:GPT-4o 的代际优势

GPT-4o 的原生多模态能力在 2025 年完成质的飞跃。其图像生成支持 10-20 个对象的同时操控,文本渲染清晰度达到专业设计软件水平,甚至能基于用户上传图片进行风格迁移。在语音交互上,平均 0.32 秒的响应速度已接近人类对话水平,且支持 50 种语言的实时翻译。

反观 Kimi K1.5,虽在 MathVista 测试中实现 74.9% 的多模态推理通过率,但受限于 LaTeX 文本输入依赖,在几何图形题等视觉推理场景中表现疲软。其语音功能虽提供 6 种音色选择,但中英文衔接生硬、情绪过渡突兀的问题仍未彻底解决。

🛠️ 代码生成:工业级场景的分野

在 LiveCodeBench 测试中,Kimi Short-CoT 模式通过率 47.3%,远超 GPT-4o 的 32.6%。这种优势在工业级代码生成场景中尤为明显:Kimi 生成的代码错误率比 GPT-4o 低 18%,且在复杂业务逻辑实现上更贴合国内开发习惯。

不过 GPT-4o 通过 GitHub Copilot 集成,在代码补全的实时性和 IDE 兼容性上更胜一筹。其支持的动态专家组合 MoE 架构,能根据代码复杂度自动调度计算资源,在大规模项目开发中效率更高。

🔒 AIGC 检测对抗:策略差异决定效果

Kimi 通过特征词引导输出的方式降低检测率,最佳效果可将知网 AIGC 检测率从 100% 降至 40%,但无法完全消除疑似标记。其生成内容因过度依赖模板化表达,在学术论文等严谨场景中仍易被识别。

GPT-4o 则通过 “自我评价” 机制优化输出,结合多模态信息混淆检测逻辑。实测中,通过详细提示词引导,可将检测率从 92% 降至 15% 以下,且生成内容的逻辑连贯性显著优于 Kimi。其动态调整 token 输出顺序的技术,让检测系统难以捕捉固定模式。

🚀 行业应用:场景化能力的终极较量

在医疗领域,GPT-4o 基于纵向 CT 图像的肺结节评估准确率达 86.1%,对恶性肿瘤特征的识别与放射科医生一致性达 92.2%。而 Kimi 在金融数据分析中展现出独特价值:其 Agent 能自主完成 16 次指令调用,生成包含趋势预测和风险预警的专业薪资分析报告。

教育场景中,Kimi 的模拟面试功能可基于用户简历生成个性化问题,而 GPT-4o 的英语陪练模式能实时纠正语法错误并提供发音评分。两者在垂直领域的差异化优势,正推动 AI 应用从通用工具向行业解决方案进化。

🌟 未来展望:技术路径的殊途同归

Kimi 团队在 2025 年路线图中透露,将通过 “Long2Short” 技术进一步强化短链推理能力,并计划在年底前开放多模态 API。OpenAI 则宣布 GPT-4o 将在 Q3 支持视频输入输出,目标实现多模态交互的全场景覆盖。

值得关注的是,两者都在探索强化学习与大语言模型的深度融合。Kimi 的在线镜像下降算法和 GPT-4o 的过程奖励模型,虽技术路径不同,但都指向提升模型自主决策能力的终极目标。这种收敛性,或许预示着下一代 AI 模型的架构范式。

——

该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味