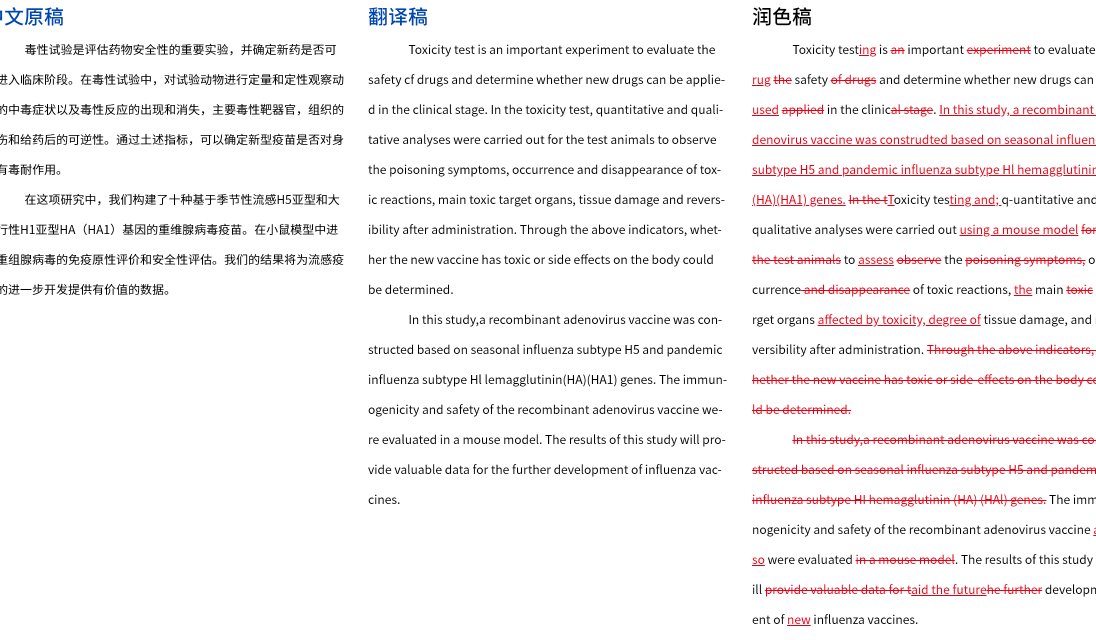

📚 直接翻译外文文献:降重的 “捷径” 还是 “陷阱”?

不少人在面对重复率过高的问题时,会想到翻译外文文献。毕竟,把其他语言的内容变成中文,字面上和现有文献差异很大,看起来确实能避开查重系统。但真这么做的人,十有八九会踩坑。

我见过一个案例,某高校研究生为了降重,直接把一篇英文论文翻译成中文塞进自己的学位论文里。初稿查重时重复率确实很低,他还暗自庆幸。可到了盲审阶段,被评审专家一眼看穿 —— 那篇英文文献是该领域的经典之作,专家早就读过。最终不仅论文被打回,还因学术不端受到了处分。

翻译之所以看似有效,是因为早期的查重系统主要比对中文数据库。但现在的系统早就升级了,像知网、万方这些主流平台,都接入了跨语言比对功能。它们能通过语义分析,识别出不同语言间内容的关联性。你以为换了种语言就安全了,其实系统早就盯上了这种操作。

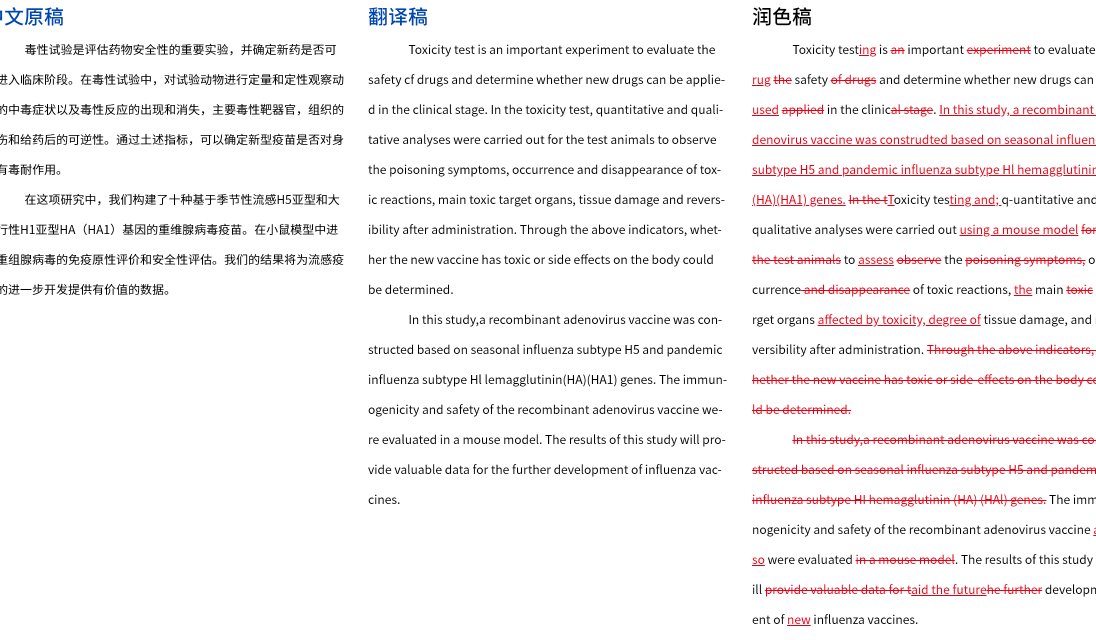

🔍 查重系统如何 “识破” 翻译内容?

现在的查重技术早已不是简单的文字匹配。以 Turnitin 为例,它的 CrossCheck 功能能比对全球 1.7 亿篇学术文献,不管原文是英文、日文还是德文,只要被收录,翻译后的中文内容很可能被标红。

系统会从两个维度判断:一是语义相似度。比如英文文献里的核心观点、实验数据、逻辑结构,翻译后这些核心要素不会变。系统通过算法拆解句子结构,提取关键信息,一旦发现和外文文献高度吻合,就会判定为重复。二是表达方式的规律性。机器翻译或生硬翻译的内容,往往会出现句式僵化、搭配不当的问题,这种 “翻译腔” 反而成了系统识别的标记。

更麻烦的是,很多外文文献虽然没被翻译成中文,但已被纳入查重系统的比对库。哪怕你翻译的是一篇冷门外文,只要原文被收录,系统就能通过语义关联找到源头。去年某期刊编辑部就公开过数据,他们发现有 30% 的 “低重复率” 稿件,其实是翻译外文而来,最终都被退稿处理。

⚠️ 翻译降重的三大隐形风险

学术不端的认定风险是最严重的。很多人觉得翻译不算抄袭,但在学术规范里,未经授权翻译并使用他人成果,本身就属于侵权。教育部在《高等学校预防与处理学术不端行为办法》里明确规定,“翻译他人作品未注明出处” 属于学术不端。一旦被认定,轻则取消成绩,重则撤销学位,这个代价谁都付不起。

内容失真带来的逻辑漏洞也不容忽视。专业领域的外文文献往往包含大量术语和特定表达,直接翻译很容易出错。比如医学论文里的 “drug resistance”,有人翻译成 “药物抵抗”,但正确的学术表达是 “耐药性”。这种错误不仅会导致内容失真,还会让评审者质疑你的专业能力。

还有后续追溯的风险。现在没被查出来,不代表以后没事。查重系统的数据库一直在更新,比对算法也在升级。几年前用翻译降重过关的论文,可能在现在的复查中被揪出来。某高校 2023 年就对近五年的学位论文进行了回溯查重,有 12 篇因翻译外文被重新认定为学术不端,相关毕业生的学位证书被暂停使用。

✏️ 正确降重:比翻译更可靠的 3 种方法

如果非要参考外文文献,正确的做法是先吃透内容,再用自己的语言重新表达。比如读完一篇英文论文后,合上书,试着用中文把核心观点写出来,过程中加入自己的理解和案例。这样既保留了有价值的信息,又避免了抄袭风险。

整合多篇文献进行二次创作也是个好办法。不要盯着一篇外文文献翻译,而是找 3-5 篇同主题的不同文献,提取其中的共性观点和差异化内容,再结合自己的研究进行整合。比如研究 “人工智能在教育中的应用”,可以参考英文、日文、德文的相关文献,分别提取技术路径、实践案例、存在问题等要素,再重新组织逻辑,这样写出的内容重复率自然很低。

还有个细节要注意:引用外文文献时,一定要标注原文出处,包括作者、年份、标题以及来源期刊。即使是自己翻译的内容,也要注明 “译自某某文献”。这样既符合学术规范,也能让查重系统明确区分引用和原创,减少误判的可能。

📌 给新手的 3 条避坑建议

不要迷信 “冷门外文文献”。有人觉得找几十年前的外文文献,或者非英语国家的小语种文献,查重系统就查不到。但现在的数据库早就覆盖了多语种、多时期的文献,哪怕是 1980 年代的俄文论文,只要被数字化收录,系统都能比对。我认识的一个博士生,翻译了一篇 1970 年代的法文文献,结果还是被查重系统揪了出来,就是因为那篇文献被收录在法国国家图书馆的数字库里。

慎用机器翻译工具直接生成内容。像谷歌翻译、DeepL 这些工具,翻译效率很高,但生成的内容往往带有明显的机器痕迹。比如英文里的被动句,直接翻译成中文会显得很生硬,这种句式很容易被系统识别为 “疑似翻译内容”。如果要用机器翻译,一定要逐句人工修改,调整语序,替换近义词,让表达更符合中文的语言习惯。

最根本的是建立自己的知识体系。降重的核心不是躲避查重,而是真正理解内容并转化为自己的东西。与其花时间找外文文献翻译,不如多花功夫梳理自己的研究思路,用自己的案例和数据支撑观点。这样写出的内容,不仅重复率低,质量也更高,这才是降重的终极解决方案。

📝 总结:翻译降重不可取,踏实创作才是正道

说到底,直接翻译外文文献降重,就像走钢丝 —— 看似能过去,实则危机四伏。查重系统的升级速度远超我们的想象,今天的 “漏洞” 可能明天就成了 “陷阱”。

学术写作的核心是原创性和严谨性。参考外文文献本身没问题,但关键是要通过消化吸收,形成自己的观点。与其在翻译上耍小聪明,不如把精力放在研究本身。毕竟,真正有价值的论文,从来不是靠 “降重技巧” 写出来的,而是靠扎实的研究和清晰的表达。