🚨 AI 查重的 3 大安全雷区,90% 的人都踩过

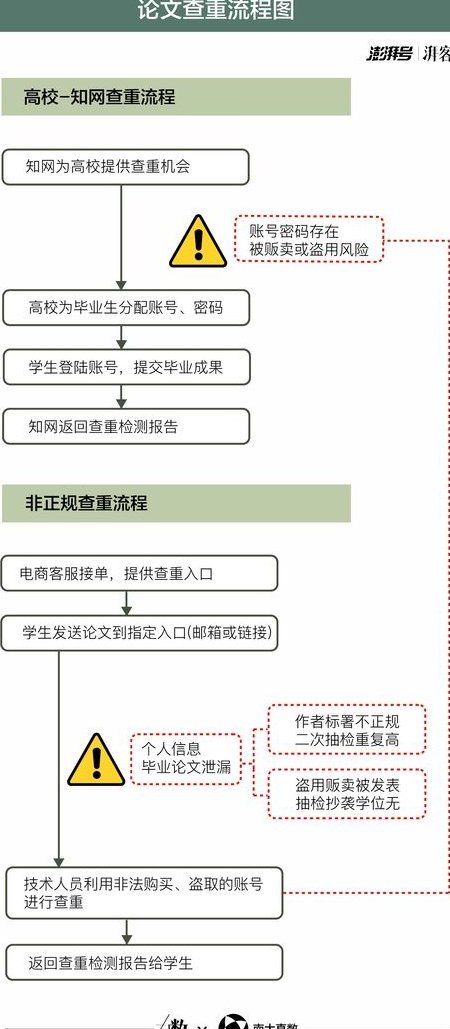

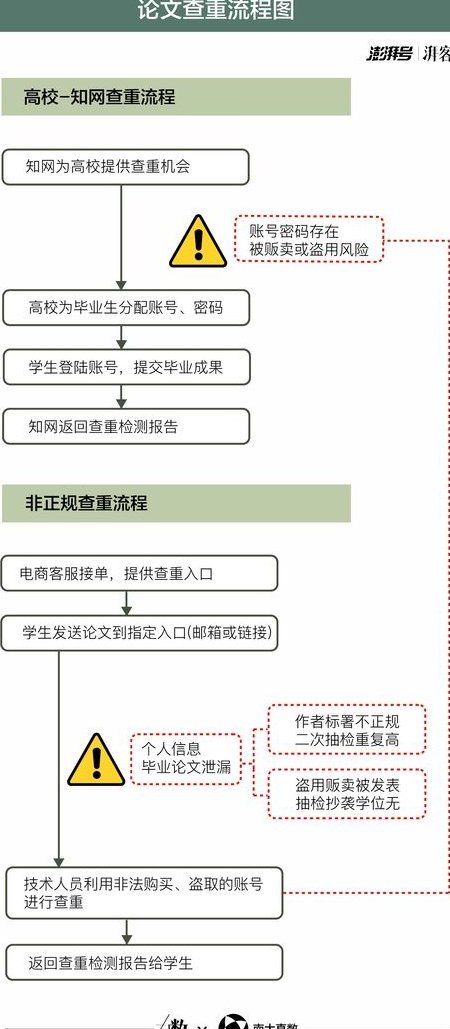

你可能觉得,先用 AI 查重工具预检一遍,再提交知网会更稳妥。但这里藏着不少坑。最要命的是论文泄露风险。很多小作坊式的 AI 查重平台,服务器安全系数极低,甚至会把上传的论文打包卖给第三方。去年就有高校爆出,学生用某款 AI 查重后,不到一周发现自己的论文片段出现在了网上,最后只能推迟答辩。

再者是数据篡改隐患。有些 AI 工具为了显得 “好用”,会悄悄修改论文里的关键词或段落,导致你看到的查重报告和原文有偏差。等你拿着修改后的版本去知网查,结果反而更高,这种情况真不少见。

还有个容易被忽略的点 ——算法逻辑差异。AI 查重主要靠大数据比对,而知网的核心是学术资源库和独家的文本复制检测技术。两者的查重标准差得远,比如知网对引用格式的识别精度,是 AI 工具目前达不到的。你拿着 AI 给出的 “安全报告” 去投稿,很可能栽在知网的严审上。

🧐 专家怎么看?3 类场景下的选择建议

高校图书馆的查重指导老师普遍认为:AI 查重可以用,但必须选对时机和工具。如果是初稿阶段,用来排查明显的重复段落没问题,但千万别把它当成终稿的 “定心丸”。

学术期刊的编辑们更直接。某核心期刊的审稿人透露,他们遇到过不少论文,AI 查重显示重复率 10% 以下,知网查出来却超过 30%。原因是 AI 对专业术语、公式推导的识别很弱,这些恰恰是知网重点检测的内容。

对于本科毕业论文,教育部的相关专家建议:距离提交知网查重至少提前 7 天用 AI 预检。这期间如果发现论文泄露迹象,还有时间补救。但硕士和博士论文,强烈建议跳过 AI 查重,直接用学校提供的知网名额,毕竟这类论文的原创性要求更高,泄露风险也更致命。

🔍 安全使用 AI 查重的 5 步操作流程

如果实在想先用 AI 查重也更致命。

🔍 安全使用 AI 查重的 5 步操作流程

如果实在想先用 AI 查重,这套流程能帮你降低风险。第一步,查平台资质。看它有没有 ICP 备案,是否和正规学术机构有合作。那些连公司名称都模糊不清的工具,直接划走。

第二步,关闭自动保存功能。几乎所有查重工具都有默认保存选项,一定要在设置里关掉。最好再看看用户协议,有没有 “永久使用权”“授权改编” 这类霸王条款,有就果断退出。

第三步,局部检测代替全文上传。把论文分成几个部分,每次只传一章,检测完立刻删除缓存。这样即使平台有问题,泄露的也只是部分内容,损失能降到最小。

第四步,交叉验证结果。用 2-3 款不同的 AI 查重工具分别检测,对比重复段落的重合度。如果某段内容在 A 工具里标红,在 B 工具里却显示原创,那大概率是 AI 误判,别轻信单一结果。

第五步,最后用知网的 “小范围检测” 复核。现在知网有针对段落的单独查重功能,把 AI 标红的部分单独上传,既能节省全文查重次数,又能精准确认重复率。

📌 这 3 个时间点,千万别用 AI 查重

提交学校前 3 天内绝对不能碰。很多 AI 工具的数据库更新滞后,这时候检测出的结果参考价值极低,反而可能让你误判修改方向。

论文包含未发表的研究数据时,尤其要谨慎。AI 查重的算法可能会把这些数据归类到 “公开资源” 里,导致后续知网查重时,这些本该原创的内容被标红。

还有就是涉密课题的论文。哪怕是初稿,也不能用任何在线 AI 工具检测。某研究所曾发生过,博士生用 AI 查重军工相关论文,结果被平台的敏感词检测系统拦截,触发了数据安全审查,整个课题都被暂停。

💡 比 AI 查重更靠谱的替代方案

其实很多高校的图书馆都提供免费的预查重服务,用的是知网的简化版数据库,虽然不如正式查重全面,但胜在安全可靠。你可以先去图书馆预约,这种资源不用白不用。

自己手动排查也很有效。把论文里的长句拆分成短句,逐句在学术搜索引擎里搜索,重点看是否有高度相似的文献。这种方法虽然费时间,但能让你更清楚重复的来源,修改时也更有针对性。

还有个小技巧,用知网的 “文献管理” 工具。把参考文献导入后,它会自动识别和你论文内容重合度高的文献,虽然不是直接查重,但能帮你提前发现潜在的重复风险。

📝 最后说句大实话

AI 查重就像考试前的模拟卷,能帮你发现问题,但不能决定最终成绩。真正能让你通过知网查重的,还是扎实的原创内容和规范的引用格式。与其纠结用哪个 AI 工具更安全,不如把时间花在打磨论文上。记住,所有查重工具都只是辅助,论文的质量才是硬道理。