深度揭秘:知网查重系统对 AIGC 内容的识别能力有多强?

🔍 知网查重系统的技术底层逻辑

知网查重系统对 AIGC 内容的识别,主要是基于其知识增强 AIGC 检测技术。这套技术从语言模式和语义逻辑两条链路入手,通过分析文本的句式特征、术语密度和逻辑连贯性来判断是否为 AI 生成。

比如,AI 生成的文本往往呈现 “总分总” 的固定结构,频繁使用 “综上所述”“由此可见” 等模板句,知网系统会对这类句式特征进行重点标记。同时,系统还会统计学术专有名词的占比,如果社科论文中术语密度低于 15%,就容易被判定为 AI 生成。在逻辑连贯性方面,AI 文本通常缺乏人类写作中常见的过渡词和思维跳跃,段落间的衔接过于平滑,这些都会成为系统识别的依据。

在实际检测中,知网系统会将文本拆分成句子级别的指纹,与自建的学术大数据体系进行比对。这个数据库不仅包含海量的中英文献,还覆盖了近年来的网络资源,能够有效识别出 AI 生成内容中可能存在的 “拼凑” 痕迹。

📊 知网 AIGC 检测的实际表现

根据南方都市报的测评数据,知网在检测 AI 生成内容时呈现出显著的场景依赖性。在对老舍《林海》等经典文学作品的检测中,知网能够准确识别出人工创作,AI 检测率为 0 或趋近于 0。但在面对 AI 生成的散文《林海》时,知网却出现了漏检,AI 率检测结果仅为 0%。这种差异反映出知网对 “非学术性” AI 内容的识别能力还有待提升。

在高校应用场景中,知网的检测结果同样呈现出学科差异。华北电力大学的检测数据显示,经管、外语和人文类学科的 AI 检出率较高,部分论文达到 20%-30%,而工科类论文的检测结果超 10% 的都很少。这可能是因为工科论文中大量的公式、图表和实验数据,能够有效稀释 AI 生成内容的特征。

值得注意的是,知网的检测结果还存在版本迭代的影响。2025 年升级到 2.13 版本后,系统加强了对模板化摘要、术语堆砌段落的识别,甚至连标题格式过于标准都可能被标记为 AI 生成。这种变化要求用户在使用 AI 辅助写作时,必须对内容进行更深度的改写。

🛠️ 应对知网 AIGC 检测的实战策略

针对知网的检测逻辑,我们可以从以下几个方面系统性降低 AI 痕迹:

1. 句式结构改造

- 打破总分总模式:将结论提前到开头,把方法论穿插在论述过程中。例如,把 “综上所述,本文提出了一种新的模型” 改为 “基于上述分析,一种新的模型被提出”。

- 增加语言多样性:使用倒装句、复合句等复杂句式,避免连续使用相同结构的句子。比如,把 “AI 技术在该领域得到了广泛应用” 改为 “该领域对 AI 技术的应用已呈现出多元化趋势”。

2. 术语密度优化

- 学科定制化改写:在专业术语后添加解释,例如 “BERT 模型(一种基于 Transformer 的预训练语言模型)”,既能增加学术性,又能降低 AI 特征。

- 补充最新研究动态:引用近 3 年高被引文献(IF>5 的期刊优先),并在正文中结合实际案例进行分析,使内容更具时效性和真实性。

3. 逻辑连贯性提升

- 制造思维碰撞:在论述过程中引入不同观点的交锋,例如 “有学者认为该方法存在局限性,然而最新的实验数据却支持其有效性”,模拟人类思考的曲折过程。

- 增加过渡词使用:用 “值得注意的是”“需要特别说明的是” 等口语化表达替代书面化关联词,使段落衔接更自然。

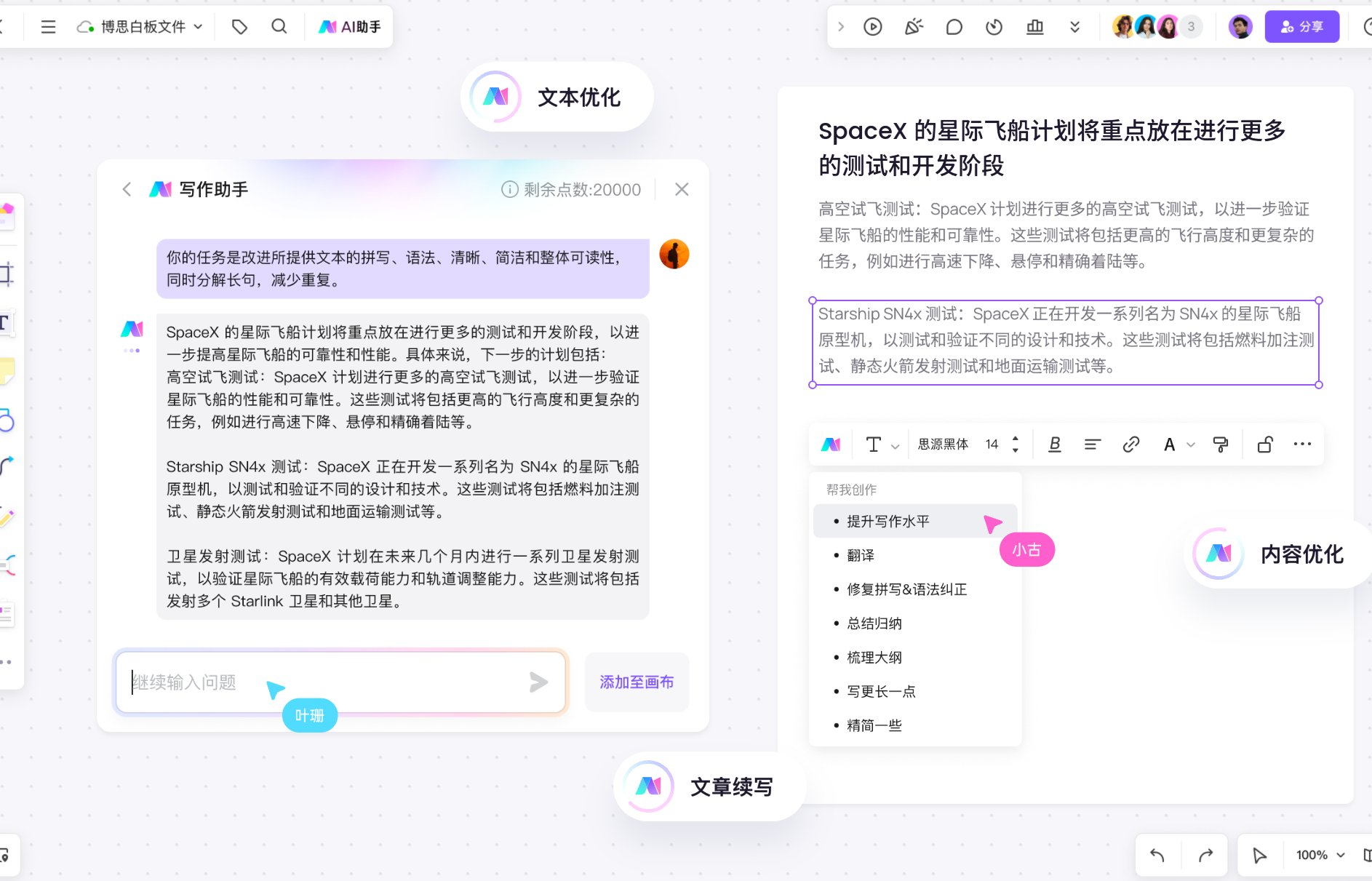

4. 工具辅助降重

- 笔灵 AI 去痕工具:通过智能调整句式、替换高频词,能够将 AI 率从 65.3% 降至 14.3%。使用时建议选择 “学科定制” 模式,例如工学 - 计算机领域,可显著提升改写效果。

- DeepSeek 降 AI 指令:利用 “补充最新研究动态”“情感波动渗透” 等指令模板,能够针对性地优化 AI 生成内容的学术性和可读性。

⚠️ 知网 AIGC 检测的局限性与争议

尽管知网在技术上不断升级,但目前的检测体系仍存在三大核心问题:

误判风险:朱自清的《荷塘月色》、刘慈欣的《流浪地球》等经典作品,在检测中被误判为 AI 生成,疑似度分别高达 62.88% 和 52.88%。这种误判可能导致人工创作内容被错误标记。

工具依赖性:部分高校要求使用指定平台进行检测,但不同平台的检测结果差异显著。有学生反映,同一篇论文在学校指定平台检测 AI 率为 28%,而在其他平台检测却为低风险。

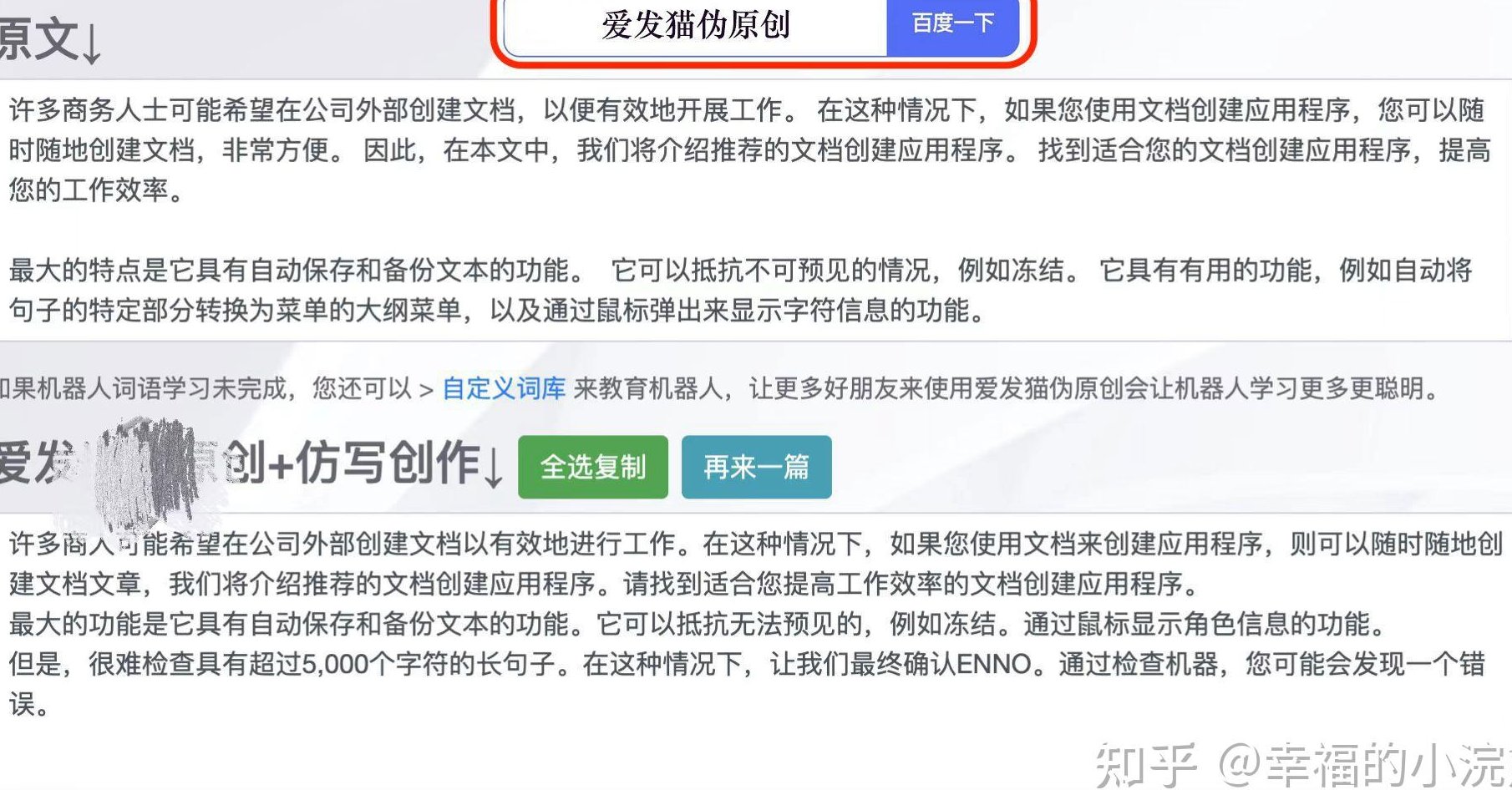

过度优化陷阱:一些降 AI 率工具在改写过程中可能破坏原文逻辑,甚至导致重复率上升。有学生使用某软件后,AI 率从 40% 涨到 50%,查重率也从 3% 升至 40%。

这些问题反映出,单纯依赖技术手段无法完全解决 AI 检测的准确性问题。华东师范大学周杰研究员指出,大模型在设计之初就以服务人类为目标,其 “合理出错” 也是能力的一部分。因此,高校在使用检测结果时,应结合导师评审、答辩等环节进行综合判断。

🌟 未来趋势与建议

随着 AIGC 技术的发展,知网的检测体系也在不断进化。2025 年中国科技期刊发展论坛上,同方知网副总经理肖宏表示,知网将进一步完善学术大数据体系,通过建立本地化向量库来提升检测的准确性和安全性。同时,系统还将加强对跨语言内容的检测,即使将英文 AI 内容翻译为中文,也可能被识别。

对于用户来说,正确使用 AI 工具的关键在于把握辅助边界。北京大学尚俊杰教授建议,应将 AI 作为提升效率的工具,而非替代人类思考的捷径。在论文写作中,可以使用 AI 进行文献检索、数据整理,但核心观点和论证过程必须由人工完成。此外,在引用 AI 生成内容时,应明确标注来源,避免侵犯知识产权。