做公众号运营的,谁没对标过几个头部账号?打开新榜或者微小宝,拉一份竞品数据报表,看看人家的阅读量、点赞数、更新频率,就觉得自己掌握了运营秘诀。但你有没有发现,就算把这些数据抄得一模一样,自己的账号还是起不来?

这就是因为你只看到了冰山露出水面的一角。真正决定账号生命力的东西,都藏在水面之下。今天就来拆解一下公众号对标分析的 “冰山模型”,教你怎么扒开数据的伪装,摸到那些别人学不会的底层逻辑。

🧊 什么是公众号分析的冰山模型?

玩过冰山图的都知道,浮在水面的部分永远只是少数。公众号运营也是这个道理。那些能直接抓取的公开数据 —— 比如头条平均阅读量、在看数、粉丝增长曲线 —— 顶多算冰山顶端的 10%。剩下的 90% 都藏在水下:内容生产的 SOP(标准作业流程)、用户社群的互动机制、团队的资源配比、甚至创始人的个人认知,这些才是真正决定账号高度的东西。

举个例子,同样是做职场干货的账号,A 账号每天更新一篇 500 字的短文,阅读量稳定在 5 万 +;B 账号每周发 3 篇长文,阅读量却只有 2 万左右。光看表面数据,你可能会觉得短文更受欢迎。但深入研究后发现,A 账号背后有 30 人的内容团队,每天从 500 条用户留言里提炼痛点,而且和 100 + 企业 HR 建立了信息渠道,能第一时间拿到行业动态。这些水下的东西,才是它保持高阅读的核心。

很多人做对标分析,就像在商场里抄别人的衣服款式。你只看到人家穿什么颜色、什么版型,却不知道人家的身材特点、穿搭场合、甚至面料的舒适度。抄来的款式,怎么可能适合自己?

📊 水面上的 “可见数据”:别被数字骗了

我们先说说水面上那些看得见摸得着的数据。这些东西不是没用,但得知道怎么看才不会被误导。

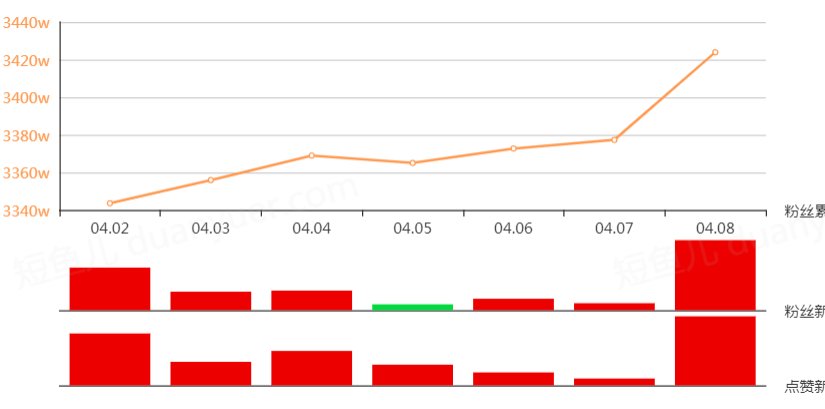

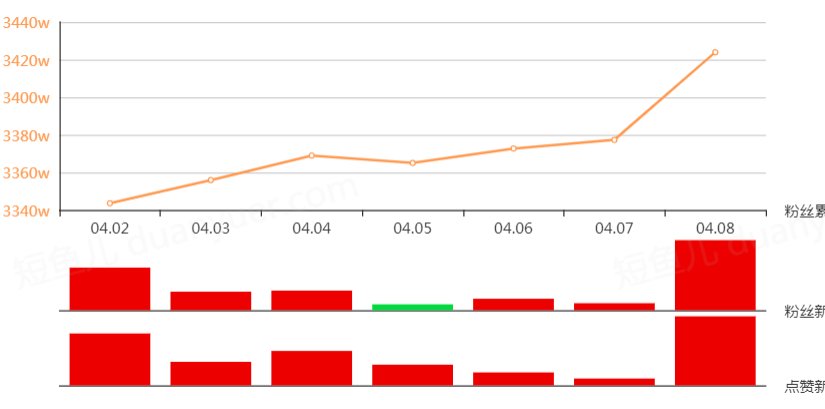

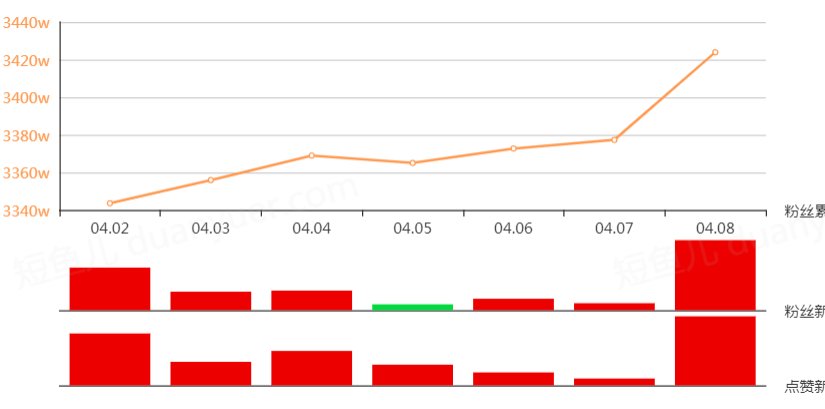

最容易获取的就是阅读量和互动数据。包括头条 / 次条阅读量、在看数、留言数、分享率这些。新手往往会盯着这些数字不放,觉得阅读量高就是好账号。但这里面的坑太多了。有些账号靠互推刷起来的阅读量,看起来漂亮,实际上用户粘性极低;还有些账号故意在文末放福利引导点赞,导致点赞数虚高,参考价值大打折扣。

怎么判断数据的真实性?有个简单的方法:看数据波动。正常账号的阅读量会有起伏,但不会忽高忽低。如果某个账号昨天阅读量 1 万,今天突然飙到 10 万,明天又跌回 2 万,而且内容主题没什么特别的,那大概率有问题。另外,观察留言区也很重要。真实的留言都是用户的真实反馈,会有不同的观点甚至质疑;如果留言区全是 “干货”“太棒了” 这种清一色的赞美,就得打个问号了。

更新频率和内容形式也是表面可见的。有些账号一天一更,有些一周三更,还有些是不定期更新。但频率本身没有好坏之分。关键是看这个频率是否和账号定位匹配。比如情感号可能需要高频更新来保持用户粘性,而深度财经号则更适合低频但高质量的内容输出。

内容形式也是如此。现在很多账号喜欢用漫画、视频号嵌入、互动测试等形式,看起来很新颖。但你得想清楚,你的团队是否有能力持续产出这类内容?你的用户群体是否真的喜欢这种形式?我见过一个做中老年健康的账号,盲目跟风做漫画内容,结果阅读量反而下降了 —— 因为它的核心用户根本不习惯看漫画。

账号的变现方式也算半公开的数据。广告报价、电商产品、知识付费课程,这些信息通过一些第三方平台或者业内交流都能获取。但千万别以为知道了变现方式就能照抄。同样是接广告,有些账号能做到广告和内容无缝衔接,用户不反感;有些账号却因为广告太硬,导致大量取关。这里的差别,就在于水下的内容规划能力。

🔍 水面下的 “隐藏逻辑”:这才是对标核心

扒完了水面上的东西,就得潜到水下去看看那些真正值钱的逻辑了。这部分最考验分析能力,也最能体现一个运营的水平。

用户定位的颗粒度是第一个要挖的。很多账号表面上看起来定位相似,比如都是做 “宝妈群体”,但实际上细分程度天差地别。有的账号瞄准的是 “0-3 岁宝宝的职场妈妈”,有的则聚焦 “二胎家庭的全职妈妈”,还有的主打 “高收入家庭的精致宝妈”。不同的细分定位,决定了内容方向、语言风格、甚至标题的写法都完全不同。

怎么判断一个账号的精准定位?看它的历史内容。把对方过去 3 个月的头条标题列出来,找高频出现的关键词。比如频繁出现 “职场”“加班”“平衡” 的宝妈号,和经常提到 “学区房”“兴趣班”“亲子游” 的宝妈号,用户画像肯定不一样。再看留言区用户的提问,从问题里能反推他们的真实需求和痛点。

内容生产的底层方法论更关键。同样是写一篇育儿文章,有的账号靠作者的个人经验,有的靠整理权威期刊的研究成果,有的则是从用户社群里收集案例。这些不同的内容生产方式,直接决定了账号的可持续性和独特性。

我曾经拆解过一个爆款育儿号,它的每篇文章末尾都会附上 3-5 个 “用户真实案例”。一开始我以为是编辑收集的,后来才知道,他们建立了一个 500 人的 “宝妈观察员” 社群,每天在群里收集各种育儿难题,然后由专业医生给出解答,再由编辑整理成文章。这种 “用户提供素材 + 专业人士加工” 的生产模式,既保证了内容的真实性,又解决了用户的信任问题 —— 这才是它能持续出爆款的真正原因。

流量获取的隐藏渠道也藏在水面之下。大家都知道公众号流量主要来自朋友圈分享、看一看、搜一搜,但头部账号往往有自己的秘密武器。有的账号和几十家垂直论坛合作,定期输出内容引流;有的账号靠创始人的个人 IP 在其他平台(比如知乎、小红书)积累粉丝,再导流到公众号;还有的账号利用企业内部资源,比如员工转发、客户群推广等。

这些渠道很难从公开数据中发现,需要你多花点心思。可以看看账号的历史文章里有没有提到过合作方,作者的个人简介里有没有其他平台的账号信息,甚至可以假装用户去咨询,看看客服会不会透露一些推广渠道。

🛠️ 冰山模型实操:四步拆解法

知道了冰山模型的构成,接下来就说说怎么实际操作。其实不难,就四步:数据收集、分层拆解、要素匹配、迭代验证。

第一步,数据收集要全面。别只看第三方平台的公开数据,最好能建立一个 “竞品档案”。包括但不限于:账号的基本信息(注册时间、认证主体、简介)、近半年的内容主题分类、高频出现的关键词、留言区的用户画像(年龄、地域、关注点)、变现产品的定价和销量(如果能查到的话)。有条件的话,还可以用工具分析一下它的爆款文章在朋友圈的传播路径,看看主要是哪些人群在分享。

第二步,分层拆解是关键。把收集到的数据分成 “水面” 和 “水下” 两部分。水面部分就是那些看得见的指标,水下部分则需要你通过推理和假设来补充。比如看到一个账号经常出行业报告类的爆款,你可以假设它背后有专业的调研团队,或者有独家的信息来源。这些假设不一定准确,但能帮你打开思路。

第三步,要素匹配要看自身。对标不是为了复制,而是为了找到适合自己的要素。比如你发现对标账号有强大的视频团队,能做到图文 + 视频同步更新,但你的团队只有文字编辑,那就没必要强行跟风做视频。可以想想有没有替代方案,比如用更生动的表情包或者音频来增强内容表现力。

第四步,迭代验证不能少。学来的东西一定要在自己的账号上测试。可以先小范围尝试,比如模仿对标账号的标题风格写 3 篇文章,看看数据变化;或者借鉴它的用户互动方式,在留言区搞一些小活动。根据测试结果不断调整,才能找到最适合自己的运营策略。

我见过一个餐饮类账号,对标 “餐饮老板内参” 做了半年,一直没起色。后来用冰山模型分析才发现,对方的核心优势是有 200 个城市的餐饮老板社群,能第一时间获取行业动态,而自己没有这个资源。于是他们调整策略,聚焦本地餐饮市场,利用创始人的人脉建立了本地老板交流群,反而做出了特色。

🚫 对标分析的三大误区

最后想提醒大家,用冰山模型做对标分析时,一定要避开这几个坑。

第一个误区:只对标头部账号。很多人一上来就盯着行业第一的账号,恨不得把人家的每篇文章都拆解一遍。但头部账号往往已经形成了自己的生态,背后的资源和团队配置不是中小账号能比的。与其盯着遥不可及的目标,不如找几个和自己现阶段相似的 “腰部账号”。它们的成长路径更有借鉴意义,而且可能还没形成壁垒,更容易找到突破口。

第二个误区:忽略时间维度。任何一个成功的账号都不是一蹴而就的。你看到的可能是它现在的光鲜,但没看到它刚起步时的狼狈。有的账号前 6 个月阅读量一直在 500 以下,突然某个月开始爆发;有的账号换过 3 次定位,才找到现在的方向。做对标分析时,一定要看看账号的历史记录,了解它的成长轨迹,这样才能避免急功近利。

第三个误区:把对标当抄袭。这是最致命的。我见过一个科技类账号,几乎是照抄另一个头部账号的内容结构,甚至连标题格式都一样。结果不仅没做起来,还因为版权问题被投诉。对标是为了学习别人的思考方式,而不是复制别人的内容。就像学画画,临摹是为了理解大师的笔触和构图,最终还是要形成自己的风格。

其实做公众号就像交朋友,刚开始可能只看到对方的外表和谈吐,但要真正了解一个人,还得知道他的成长经历、价值观和思维方式。对标分析也是这个道理,那些藏在数据背后的底层逻辑,才是真正值得我们花时间去挖掘的宝藏。

希望这个冰山模型能帮你在对标分析时少走弯路。记住,真正的高手,从来都不只看表面。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】