📌 先搞懂:拆解仿写不是抄作业,是偷「思维框架」

很多人一提拆解仿写就觉得是照搬文字,这完全搞错了方向。真正的拆解是扒开文章的皮肉,看它骨头怎么长 —— 也就是支撑内容的核心逻辑和用户心理。你想啊,同样讲减肥,有的文章靠焦虑感驱动,有的靠轻松易坚持吸引,这背后就是不同的卖点设计。

刚开始练的时候,我建议拿 3 篇同领域爆款文,先忽略具体案例和华丽辞藻,只画思维导图。左边列「用户痛点」,中间写「核心解决方案」,右边标「行动引导」。比如一篇卖护肤套装的文章,痛点可能是「熬夜后脸黄」,解决方案是「含烟酰胺 + VC 的组合」,引导是「限时买一送一」。这三个点串起来,就是它的核心卖点链条。

记住,拆解的关键是问自己:这篇文章到底在「解决谁的什么问题」,以及「凭什么让读者信」。前者是定位,后者是信任体系。比如职场文常用「我 3 年从专员做到总监」这样的身份背书,就是为了强化解决方案的可信度。你把这些弄明白了,仿写时才不会只抄表面的句子。

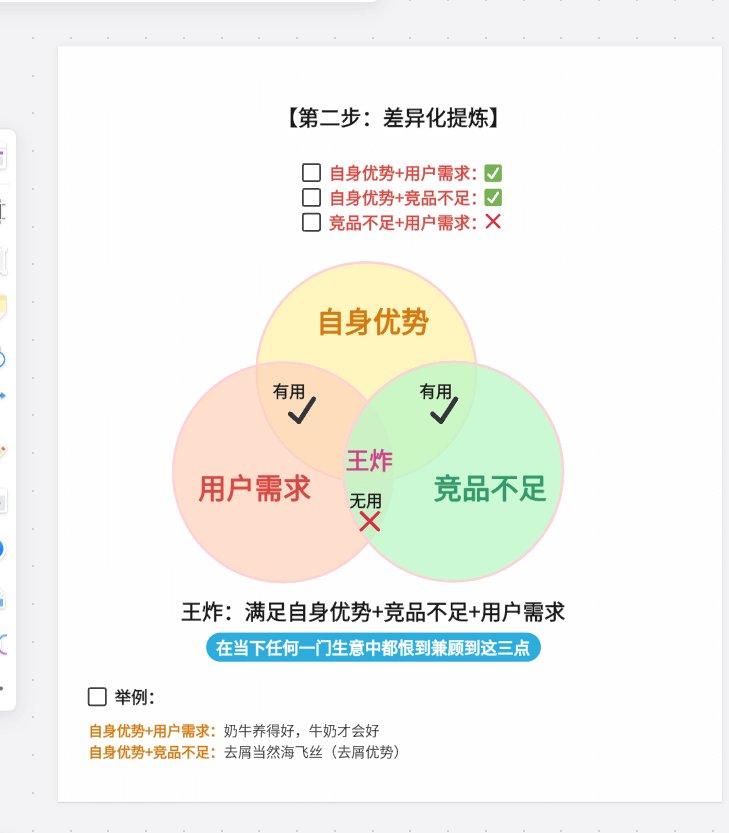

🔍 3 步提炼核心卖点:从杂乱文字里抓「钩子」

第一步,找「高频词」。打开文章用 Ctrl+F 搜重复出现的词语,尤其是形容词和结果性短语。比如一篇带货文反复提「3 天见效」「不用节食」,这就是它想强调的核心卖点 —— 见效快、易执行。这些词往往藏在段落开头或结尾,是作者生怕读者看不到的重点。

第二步,画「用户旅程图」。从标题到结尾,梳理读者情绪变化:标题是用好奇(「为什么别人……」)还是焦虑(「再不改就晚了」)勾进来的?开头有没有戳中具体场景(比如「加班回家只想躺平」)?中间是用案例还是数据建立信任?最后引导行动时,是强调损失(「错过今天涨 100」)还是收益(「现在买省 50」)?

第三步,对比「同类差异」。拿两篇讲同一主题的文章,列个表格写清楚各自的核心主张。比如都是讲自媒体赚钱,A 说「零基础也能做」,B 说「月入过万的 3 个冷门平台」。这时候你会发现,A 的卖点是降低门槛,B 的是提供信息差。找到这个差异,你就知道仿写时该怎么换角度,而不是重复别人的话。

🧩 内容结构拆解:像拼乐高一样看「模块组合」

最常见的结构陷阱是只记「总分总」这种空框架。真正有用的是看每个模块的功能。比如开头部分,有的文章用「故事引入」(「上周我闺蜜……」),有的用「数据冲击」(「90% 的人都不知道……」),还有的直接「抛出问题」(「你是不是也遇到过……」)。这些不是随机选的,是根据目标读者的接受习惯设计的。

中间论证部分更有讲究。我拆解过 50 篇 10 万 + 文章,发现 80% 都在用「问题 - 原因 - 方案 - 案例」的循环结构。比如讲失眠,先描述「躺到凌晨还醒着的痛苦」(问题),再分析「不是你不困,是大脑没放松」(原因),接着给「3 个睡前 10 分钟放松法」(方案),最后加个「同事试了 3 天就见效」(案例)。这种结构读者跟着走就很难走神。

结尾的设计也藏着小心机。带货文喜欢用「限时福利 + 稀缺性」(「前 100 名送赠品」),干货文常用「行动清单 + 社群引导」(「把这 5 步记下来,评论区打卡」)。你仿写的时候,不是抄结尾的句子,是抄这种「用户看完该干嘛」的设计逻辑。

✍️ 仿写的「抄与不抄」:守住框架,换血换肉

最容易翻车的是直接换案例。比如原文明明用「宝妈兼职」的例子,你硬换成「大学生创业」,结果卖点还是「时间灵活」,这就很违和。正确的做法是,先确定自己的目标读者,再根据他们的场景调整案例。同样讲副业,宝妈可能关心「不影响带娃」,大学生更在意「零投入」。

结构可以直接拿过来用,但要换「叙事角度」。比如原文章用「专家口吻」讲理财,你可以换成「小白视角」,开头就说「我以前也乱花钱,直到发现……」。角度一变,即使结构相同,读者感觉也完全不一样。我试过用同一套结构,换三个角度写同个主题,阅读量差了 5 倍,就是这个道理。

还有个技巧是「放大细节」。原文章可能一笔带过某个点,你可以深挖。比如讲读书方法,原文说「做笔记有用」,你可以拆成「康奈尔笔记法适合教材,思维导图适合小说」,这样既保留核心观点,又有自己的增量内容。记住,仿写是站在别人的肩膀上,不是趴在别人背上。

📊 实战检测:用「反推法」验证拆解效果

拆完写不出?试试「空白纸测试」。把原文藏起来,只看自己画的思维导图,能不能凭记忆复述出核心卖点和结构。如果卡壳,说明拆解时漏了关键信息。我刚开始练的时候,经常卡在「为什么这个案例放在这里」,后来发现是没注意到案例和卖点的衔接逻辑 —— 比如讲产品耐用,前面提了「材质好」,后面的案例就得突出「用了 3 年没坏」。

仿写后一定要对比原版和自己的文章。列两个表:左边写「保留的核心要素」(比如卖点、结构模块),右边写「替换的部分」(比如案例、角度、语言风格)。如果左边少于 3 个,说明没抓住精髓;如果右边少于 2 个,就是抄得太明显。合格的仿写应该是「骨架像,但皮肉完全不同」。

还可以用数据验证。发出去后看两个指标:完读率和互动率。完读率低,可能是结构有问题,比如开头没勾住人;互动率低,可能是卖点没戳中痛点,读者觉得「跟我没关系」。

拆解仿写的核心,是从「看懂文章」到「看懂读者」。你练得多了就会发现,那些能火的内容,都是把「用户想说但没说的话」讲了出来,把「用户想走但怕麻烦的路」铺平了。所以别纠结句子怎么写,先学会琢磨:这篇文章到底懂了读者什么心思?把这个搞透,仿写出来的东西自然能打动人。