🎯 情绪触发点的强度决定分享的第一动力

用户看到一篇文章后愿不愿意分享,第一个跳出来的往往是情绪。不是所有情绪都能促使用户动手转发,只有那些达到一定强度的情绪才有这种力量。

比如愤怒这种情绪,当文章内容精准戳中用户的痛点,让他们产生强烈的不公感时,分享行为就容易发生。就像一些揭露行业乱象的文章,读者会觉得 “这种事必须让更多人知道”,转发动作几乎是下意识的。但要注意,愤怒情绪的使用要非常谨慎,一旦过度或者偏离事实,很容易引发负面效果,甚至遭到平台处罚。

再看感动这种情绪,它的分享驱动力也很惊人。那些讲述平凡人坚守、陌生人互助的故事,往往能让读者眼眶发热。这时候的分享,更像是一种情感的传递 ——“我被打动了,希望你也能感受到这份温暖”。很多公益类公众号就是靠这种情绪触发,获得了大量自发传播。

还有一种容易被忽视的情绪是 “优越感”。当文章内容让用户觉得自己掌握了别人不知道的信息,或者拥有更独到的见解时,分享就成了展示这种优越感的方式。“你看,我早就知道会这样”,这种潜台词驱动着不少职场、财经类文章的传播。

需要强调的是,情绪触发不是简单的 “煽情”。真正有效的情绪触发点,一定是和目标用户的生活经验、价值观高度契合的。脱离用户实际的情绪渲染,只会让人觉得刻意和虚假,反而会降低分享意愿。

💰 社交货币的 “流通性” 直接影响传播半径

社交货币这个概念听起来有点抽象,其实很简单 —— 就是用户觉得分享这篇文章能给自己 “长面子”。这种 “面子” 的价值越高,文章的传播范围就越广。

实用性是社交货币的重要组成部分。当一篇文章包含具体的实用技巧、避坑指南时,用户会觉得 “分享给朋友他们肯定用得上”。比如一篇《夏季冰箱除味的 5 个实用技巧》,读者会下意识转发给家人群、闺蜜群。这种分享背后的逻辑是 “我在为别人提供价值”,既帮助了别人,也体现了自己的细心。

稀缺性也能提升社交货币的价值。独家信息、内部数据、限量福利,这些内容本身就自带 “稀缺属性”。用户会觉得 “我能拿到这个信息,说明我有特殊渠道”,分享出去能彰显自己的 “特殊身份”。很多行业资讯类公众号会用 “内部消息”“独家解读” 等标签,就是在刻意打造这种稀缺感。

社交货币的 “流通性” 还体现在适配不同社交场景上。同样一篇职场干货,分享到同事群和分享到朋友圈,用户的心理预期是不一样的。前者更注重实用性,后者可能更在意是否能体现自己的职业形象。所以,好的公众号文章会在内容设计上考虑到不同社交场景的需求,让用户在任何场合分享都觉得 “合适”。

要注意的是,社交货币不能过度 “包装”。如果一篇文章标题写着 “独家秘籍”,点开后却是老生常谈的内容,用户会有一种被欺骗的感觉。这种情况不仅不会促进分享,还会损害公众号的信任度。

🤝 用户共鸣的深度决定分享的持久度

情绪是瞬间的爆发,社交货币是短期的面子,而用户共鸣则是让分享行为持续发酵的关键。真正能引发深度共鸣的内容,往往能在用户群体中形成 “长尾传播”。

共鸣的基础是 “认同感”。当文章内容精准描述了用户的生活状态、内心困惑时,他们会产生 “这说的不就是我吗” 的感觉。比如一篇描写职场妈妈平衡工作与家庭的文章,目标读者会觉得 “终于有人理解我的难处了”。这种认同感会驱使他们主动分享,仿佛在说 “看,这就是我的生活”。

价值观的契合是更深层次的共鸣。当文章传递的理念、态度与用户的核心价值观一致时,分享就成了一种 “自我认同” 的表达。比如环保主题的公众号,其读者大多是认同可持续发展理念的人。当他们看到一篇观点鲜明的环保文章时,分享行为实际上是在宣告 “这就是我的立场”。

共鸣的深度还体现在 “代入感” 上。好的公众号文章会用具体的细节、生动的场景描写,让用户仿佛置身其中。比起抽象的道理,一个鲜活的故事、一个具体的场景更能引发共鸣。就像描写北漂生活的文章,与其说 “北漂很辛苦”,不如具体描述 “加班到深夜,在地铁口吃一碗热腾腾的麻辣烫” 的场景,后者更能让有类似经历的人产生共鸣。

需要注意的是,共鸣不是 “讨好所有用户”。试图让所有人都产生共鸣的文章,结果往往是所有人都觉得 “和我没关系”。精准定位目标用户的特征、需求和价值观,才能打造出有深度共鸣的内容。

⚙️ 三个核心因素的协同作用机制

情绪价值、社交货币和用户共鸣不是孤立存在的,它们之间相互影响、相互促进,共同决定了一篇文章的分享率。

情绪价值往往是第一个发挥作用的。强烈的情绪触发会让用户产生分享的冲动,但这种冲动能否转化为实际行动,还要看社交货币的 “面值”。比如一篇让人愤怒的曝光文章,用户有分享的冲动,但如果分享后可能给自己带来麻烦(社交货币为负),他们可能会犹豫。只有当情绪冲动和社交货币的正向价值结合时,分享行为才会顺利发生。

用户共鸣则会放大前两者的效果。当用户对文章产生深度共鸣时,情绪的强度会被放大,社交货币的价值也会提升。同样是一篇职场技巧文章,有共鸣的用户会觉得 “这个技巧对我太有用了”(情绪更强),同时认为 “分享给同事他们会觉得我很专业”(社交货币增值)。

反过来,社交货币也能增强情绪价值和用户共鸣。当一篇文章在朋友圈被多次转发时,会形成一种 “群体效应”。用户看到很多人都在分享,会不自觉地增强对文章内容的认同感(共鸣加深),情绪反应也会更强烈。这就是为什么一些 “刷屏” 文章往往能在短时间内获得极高的分享率 —— 它们借助了社交网络的放大效应。

三个因素的协同作用还体现在 “传播链条” 上。初始分享可能是由强烈的情绪驱动,然后通过社交货币的流通扩大范围,最后因为深度共鸣形成持续传播。理解这种协同机制,才能更有针对性地优化公众号内容。

📈 提升分享率的实战调整策略

知道了核心影响因素,接下来就是如何在实际运营中优化这些因素。这里有几个经过验证的实战策略,能有效提升公众号文章的分享率。

在情绪触发方面,要精准把握 “强度阈值”。可以通过 A/B 测试不同的标题和开头,观察哪种情绪表达方式能带来更高的打开率和分享率。比如同样是写教育焦虑,一种是 “孩子成绩不好,家长该怎么办”,另一种是 “深夜 12 点,我还在陪孩子改作业”,后者可能更容易触发目标用户的情绪。同时,要避免情绪的 “过度消费”,频繁使用强烈情绪会让用户产生疲劳感。

打造高价值社交货币,关键是 “差异化”。分析目标用户的社交圈特征,提供他们圈子里稀缺的信息或视角。比如针对年轻妈妈群体,可以提供一些专业的儿童心理学知识;针对创业者,可以分享一些实操性强的融资技巧。这些内容能让用户在分享时获得 “提供独特价值” 的满足感。还要注意社交货币的 “安全性”,避免让用户因为分享而承担风险。

增强用户共鸣的有效方法是 “场景化表达”。多使用具体的细节、对话和场景描写,少用抽象的概念和说教。可以通过用户访谈、评论区分析等方式,收集目标用户的真实经历和困惑,将这些素材融入到文章中。比如写关于远程办公的文章,可以描述 “穿着睡衣开视频会议被领导点名” 的具体场景,这比单纯说 “远程办公有挑战” 更有共鸣。

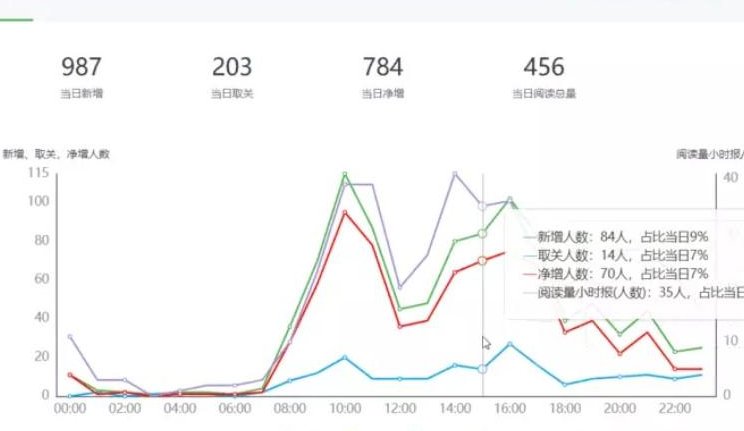

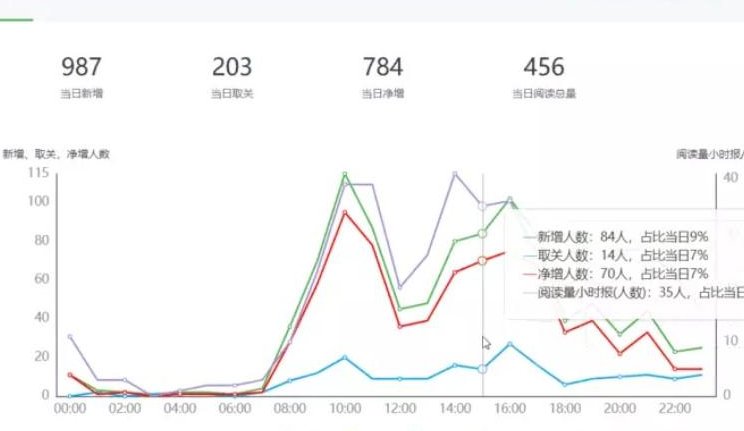

最后,要建立 “分享率监测体系”。除了看整体的分享数据,还要分析不同内容类型、不同情绪表达、不同社交货币设计带来的分享效果差异。通过持续的数据积累和分析,找到最适合自己公众号的 “分享率提升公式”。