🎯 移动端创作的便捷与局限:AI 写作软件 App 深度体验

随着移动办公需求的激增,AI 写作软件 App 成为不少人的创作利器。这类工具号称能随时随地帮人产出内容,但实际体验如何?本文结合多款主流 App 的实测结果,从效率、功能、体验等维度剖析移动端创作的利与弊。

📱 移动端创作的核心优势

1. 碎片化时间高效利用

移动端最大的价值在于打破空间限制。无论是通勤时的地铁、排队时的等候区,还是出差途中的候机厅,只要掏出手机就能启动创作。以讯飞写作为例,其语音输入功能支持实时转写,语速快的用户每分钟能输入 300 字以上,相当于半小时就能完成一篇千字文的初稿。这种效率在传统 PC 端难以实现,尤其适合需要快速记录灵感或应急产出内容的场景。

实测发现,橙篇的手机端虽然更推荐网页端使用,但基本的大纲编辑和内容查看功能依然流畅。用户在移动状态下可以随时调整文章结构,比如在公交上新增一个小节,或者删除冗余段落,待回到电脑前再深入完善。这种 “碎片时间构思 + 完整时间细化” 的模式,让创作周期大幅缩短。

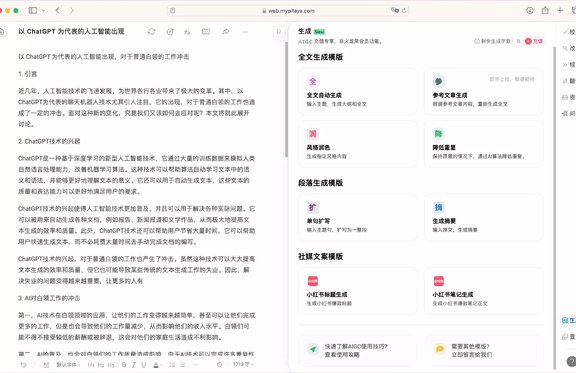

2. 多场景模板降低创作门槛

移动端 App 普遍提供丰富的场景模板,这对新手或时间紧张的用户非常友好。例如AI 写作鹅内置了教案设计、工作总结、电商产品描述等十余种模板,用户只需填入关键词,就能一键生成符合格式要求的内容。在小红书文案、抖音脚本等新媒体场景中,模板化创作能快速产出符合平台风格的内容,降低试错成本。

值得一提的是,部分 App 还能智能适配移动端展示。像Wpaibot这类工具,会自动将长段落拆分成适合手机屏幕的短自然段,避免用户滑动过多。同时,它还能调整图片尺寸和布局,确保在小屏幕上不会出现内容溢出或排版混乱的问题。这种细节优化让移动端产出的内容更具可读性。

3. 实时协作与快速反馈

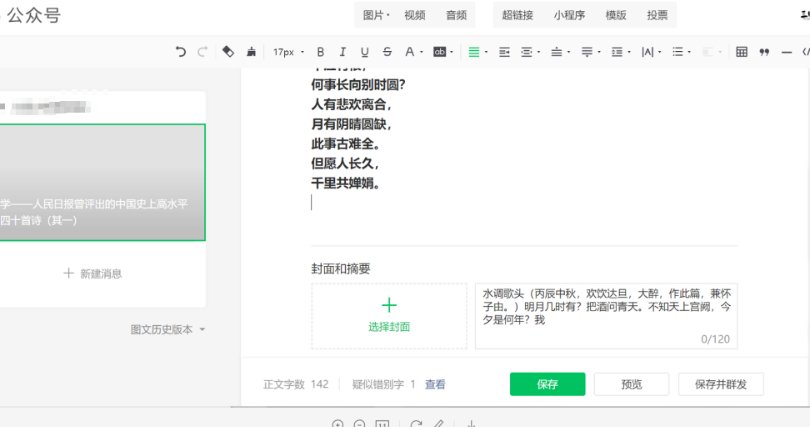

移动端的社交属性为创作带来新可能。一些 App 支持多人在线协作,团队成员可以同时编辑文档,实时查看修改记录。例如在会议场景中,参会者可以用手机端同步更新会议纪要,会后直接生成完整文档。此外,通过分享链接或导出功能,创作者能快速将内容发送给同事、客户或编辑,获取即时反馈,这在传统创作流程中需要耗费大量时间沟通。

⚠️ 移动端创作的现实局限

1. 屏幕尺寸限制创作深度

手机屏幕的物理限制是移动端创作的硬伤。在处理复杂内容时,小屏幕难以完整展示大纲、参考文献、图表等元素。以橙篇的论文生成功能为例,虽然能产出万字长文,但在手机上查看时,左侧目录和右侧搜索面板会被压缩,用户需要频繁切换界面才能完成内容调整。这种操作效率远低于 PC 端,尤其在需要多窗口对照的场景中,移动端几乎无法胜任。

输入体验也是一大痛点。虚拟键盘的误触率较高,长时间打字容易疲劳。即使用户依赖语音输入,也会面临方言识别不准、背景噪音干扰等问题。实测发现,在嘈杂环境中,讯飞写作的语音转写准确率会下降 15%-20%,需要反复校对才能使用。

2. 功能完整性与操作流畅度不足

相比 PC 端,多数移动端 App 的功能存在缩水。以WPS AI为例,其手机端的 “AI 帮我写” 功能生成的内容不足千字,且缺乏大纲编辑和文献引用等高级功能,而网页端则能支持更复杂的创作流程。此外,部分 App 在移动端的响应速度较慢,尤其是生成较长内容时,可能出现卡顿甚至闪退,影响创作节奏。

另一个问题是多任务处理能力弱。在 PC 端,用户可以同时打开浏览器、文档、素材库等多个窗口,但手机端切换应用会中断创作思路。例如,当需要搜索某个数据时,用户不得不退出写作 App,打开浏览器查找信息,再返回继续编辑,这种操作流程降低了创作效率。

3. 内容质量与原创性风险

AI 生成内容的质量参差不齐,移动端尤其明显。以橙篇为例,其生成的长文虽然结构完整,但部分内容存在 “蜻蜓点水” 的问题,比如在分析科技产品时缺乏深入的数据或案例支撑。用户需要花费额外时间扩写或修改,但扩写功能又可能导致文风突变,与原文风格不匹配。此外,部分 App 生成的内容容易被检测出 AI 痕迹,存在原创性风险。例如千笔 AI 论文虽然提供降重功能,但在知网检测中仍有较高概率被识别为 AI 生成。

🚀 移动端创作的优化策略

1. 明确工具定位,合理分配任务

移动端更适合轻量级创作任务,如短文案、大纲构思、快速校对等。对于需要深度分析、数据整合的长文,建议在 PC 端完成。以讯飞写作为例,用户可以在手机上用语音输入完成初稿,回到电脑后再利用其 “素材写作” 功能导入音视频资料,进一步丰富内容。这种 “移动端快速产出 + PC 端精细加工” 的模式,能兼顾效率与质量。

2. 选择功能适配的 App

不同 App 的移动端表现差异较大,需根据需求选择。如果侧重语音输入,讯飞写作的准确率和响应速度更具优势;如果需要多场景模板,AI 写作鹅的覆盖范围更广;如果涉及学术写作,橙篇的文献引用和格式规范功能更实用。此外,关注 App 的更新日志,优先选择持续优化移动端体验的工具,例如Wpaibot会定期推出针对手机端的排版和性能优化功能。

3. 人工干预提升内容质量

AI 生成的内容只是 “初稿”,必须经过人工润色才能成为合格作品。用户可以通过以下方式优化:一是调整表达风格,将 AI 生成的书面化语言转化为口语化表达,增强内容亲和力;二是补充真实数据,例如在分析行业趋势时,手动添加最新的市场调研结果;三是强化逻辑结构,通过合并重复段落、添加过渡语句等方式提升文章连贯性。

📌 总结:移动端是辅助工具,而非替代方案

移动端 AI 写作软件 App 的出现,确实为创作带来了便利,但其局限性也不容忽视。它适合作为效率工具解决碎片化场景的需求,但无法完全替代 PC 端的深度创作。用户应根据内容类型和使用场景灵活选择工具,同时通过人工干预弥补 AI 的不足。未来,随着移动端硬件性能的提升和 AI 算法的优化,或许能看到更完美的移动创作体验,但现阶段,人机协作仍是产出高质量内容的关键。