🔥 2025 年自媒体内容创作新趋势:利用 AI 写作软件提升效率与质量

🔍 技术重构:AI 如何解构内容生产的底层逻辑

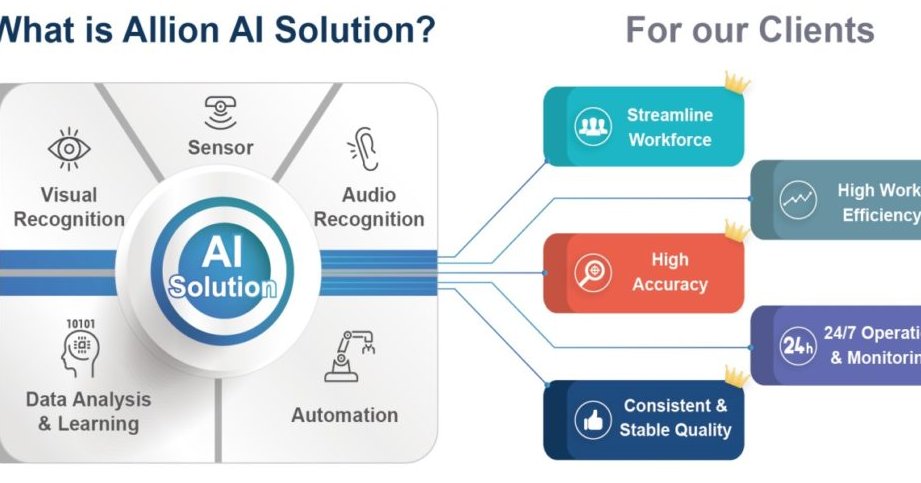

AI 写作的底层逻辑已经从简单的文字生成进化到风格复刻和工业化生产。比如教育博主高频使用 “认知框架”“元宇宙思维” 等术语,AI 通过词向量空间捕捉这些 “词汇指纹”,再解析句式节奏和情感光谱,最终生成与真人创作相似度达 89% 的内容。上海某 MCN 机构引入 AI 创作系统后,单个账号日均产出量从 2 篇提升至 8 篇,生产成本下降 67%,实现了 “人类创意中台 + AI 执行网络” 的协作模式。

具体来说,AI 写作的核心步骤包括:首先在词向量空间捕捉创作者的 “词汇指纹”,比如教育博主高频使用 “认知框架”“元宇宙思维” 等术语;其次在句法树中解析句式节奏,记录疑问句与感叹句的使用频率;最后通过情感分析模型构建情绪光谱,识别冷幽默与热血励志的细微差异。这种技术让 AI 不仅能生成文字,还能模仿特定博主的表达方式,甚至在直播中以博主的声线解读数据,形成 “数字分身”。

💡 价值重构:内容价值从流量指标转向三维评估

平台算法正在重构内容评分体系。某母婴类账号发现,AI 生成的 “结构化育儿指南” 完播率比真人分享视频高 32%,但用户复访率下降 45%。这揭示出效率型内容与情感型内容的分裂:机器擅长生产攻略、清单、热点速报等实用内容,人类则在育儿日记中的焦虑与温暖、创业故事里的挫败与坚持等情感表达上保持绝对优势。内容价值正从单一的流量指标,转向 “信息密度 + 情感浓度 + 人格温度” 的三维评估体系。

比如,头部财经博主 “数据思维者” 通过 300 小时的语音训练,让 AI 不仅能模仿其 “数据可视化 + 政策解构” 的写作风格,更能在直播中以他的声线解读最新经济数据。这种 “数字分身” 使他在保持线下课程强度的同时,实现全平台内容日更。但用户在深夜收到 AI 回复的个性化评论时,往往会产生 “究竟在与算法对话,还是在延续对真人博主的情感投射” 的困惑。

🛠️ 工具测评:16 款 AI 写作工具的实战表现

2025 年高考作文测试中,16 款主流 AI 工具展现出不同特点。ChatGPT 生成的《嘶哑的歌喉,炽热的灵魂》结构清晰,引用老舍、艾青、穆旦的诗句,情绪感染力强,AI 痕迹控制得较好。DeepSeek 的《暗哑处的惊雷》则将嵇康、文天祥等历史人物融入论证,语言密度大但部分段落略显堆砌。豆包倾向于快速构建写作框架,适合高效产出;DeepSeek 则注重逻辑完整性与思辨深度,适合需要层层推进的内容。

国内工具中,豆包的 “以声为炬,歌以咏志” 通过逻辑递进展现情感层次,但模板化倾向较明显。夸克的《以血与歌铸就民族之魂》将 “沉默 - 歌唱 - 拥抱” 三层意象串联,语言张力较强,但个别句式略有 “文案感”。通义千问的《血色歌喉》风格文艺,语言辨识度高,但不符合高考常规文风,更适合跨文化、人文类写作。

🚀 实操技巧:用 AI 写作突破效率与质量瓶颈

- 提示词工程:输入 “请模仿某科技测评账号的写作风格,生成一篇关于 AI 工具的深度测评,要求包含 3 个对比案例和 2 个使用场景”,AI 就能输出结构完整的内容。上海某 MCN 机构通过投喂 50 篇原创稿件,使 AI 生成内容的粉丝互动率达到真人创作的 89%。

- 去 AI 味处理:要求 AI“避免使用过于规整的句子,加入感官描写和修辞手法”,比如将 “AI 生成的内容很流畅” 改为 “文字像溪水般自然流淌,偶尔泛起几朵比喻的浪花”。某健康类账号因 AI 生成的 “亲身经历” 养生文被举报后,开始在内容中标注 “AI 辅助创作”,同时保留 30% 的真人原创段落。

- 多平台适配:同一套 “地域文化 + 味觉叙事” 模型,可在抖音生成 15 秒探店视频脚本,在公众号输出 5000 字饮食文化深度报道。某美食博主通过这种方式,三个月内粉丝暴涨 20 万,实现了内容的跨平台复用。

⚠️ 伦理困境:在技术红利中守护人性坐标

AI 写作带来的内容同质化和真实性模糊问题日益凸显。某知识付费平台 80% 的博主使用同一套 AI 模板生成内容,导致 “现象描述–数据支撑–三点建议” 的万能公式批量制造 “同质化思想产品”。更严重的是,AI 能够模拟疾病康复的细节感受,生成博主 “现场体验” 的视频素材,2025 年上半年虚假体验类内容投诉量同比激增 210%。

为应对这些问题,纽约大学提出 “人机协作模型”:人类保留价值观输出、情感共创、经验萃取三个核心维度,AI 负责数据处理、格式优化、多语言适配等机械性工作。东京一位百万粉生活博主每周保留 3 篇手工写作的 “笨拙日记”,刻意暴露思考过程中的犹豫与瑕疵,结果这些 “不完美内容” 的粉丝留存率比精致的 AI 生成内容高 55%。

🌟 未来展望:构建技术赋能人性表达的共生生态

AI 写作的未来不是 “人类创作” 与 “机器生成” 的零和博弈,而是 “技术赋能人性表达” 的共生生态。让 AI 成为收集素材的眼睛、整理数据的双手、拓展传播的翅膀,而人类专注于打磨思想的锋芒、淬炼情感的纯度、守护表达的真诚。比如,某科技测评账号通过投喂 50 篇原创稿件,使 AI 生成内容的粉丝互动率达到真人创作的 89%,同时保留 10% 的真人深度评论,形成 “AI 量产 + 真人点睛” 的内容模式。

在这个算法统治的时代,真正稀缺的不再是海量内容,而是那些带着创作者体温的思考 —— 可能是深夜码字时的咖啡渍,是即兴发挥的口误,是演讲稿一遍又一遍推翻重来的勇气。这些 “不完美的真实”,才是抵御内容工业化最坚实的壁垒,也是自媒体账号穿越流量周期的核心密码。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味