🔥AI 自动生成文章是否会取代人类写作者?未来内容生态展望

AI 写的文章越来越像人,人类作者会失业吗?这个问题最近在创作者圈子里讨论得很热烈。从华东师范大学用 AI 生成百万字小说《天命使徒》,到童话大王郑渊洁感叹 “写不过 AI”,技术的进步确实让不少人感到焦虑。但仔细分析就会发现,AI 和人类的关系更像是工具与工匠,而非取代与被取代。

🤖AI 的效率革命:重新定义内容生产门槛

AI 写作工具的爆发式发展,确实带来了内容生产的效率革命。以 DeepSeek 为例,这个具有中文深度处理能力的 AI 助手,能在十几秒内生成上千字的高质量文章,水平远超一些普通作者。在商业文案、技术文档等结构化内容领域,AI 的速度和成本优势尤为明显。比如某电商企业使用通义千问生成商品详情页,单篇成本从 50 元降至 5 元,效率提升 10 倍。

这种效率提升还体现在多语言处理上。Gemini 等模型支持 40 多种语言的全球化内容创作,企业只需输入英文原文,就能自动生成符合当地文化习惯的日文、阿拉伯文等版本。对于跨国公司来说,这大大降低了本地化运营的成本。

不过,AI 的 “快” 也带来了隐患。比如 DeepSeek 在生成长文本时容易出现 “幻觉问题”,会虚构信源或情节,需要人工反复校验。这也说明,AI 虽然能快速生产内容,但在准确性和可靠性上仍需人类把关。

❌AI 的创作瓶颈:缺乏灵魂的文字拼贴

尽管 AI 在技术层面表现出色,但在创意和情感表达上始终存在硬伤。AI 生成的内容本质上是对已有数据的模仿和重组,缺乏真正的主观体验和深度思考。比如微软 “小冰” 的诗歌虽然语言优美,但每个意象都是孤立存在的,无法像朦胧诗《双桅船》那样形成整体性的情感共鸣。

在叙事逻辑上,AI 也常出现断层。华东师范大学团队在创作《天命使徒》时发现,AI 生成的情节容易出现跳跃,需要人工添加大量连接语句才能保证连贯性。这种 “失控” 现象,暴露出 AI 在复杂叙事中的局限性。

更关键的是,AI 无法理解文化和情感的深层含义。当 “小冰” 模仿顾城的诗歌生成作品时,虽然语言风格相似,但缺乏顾城诗歌中对人性的深刻洞察。这种 “形似神不似” 的创作,恰恰凸显了人类作者的不可替代性。

🌟人类的不可替代性:创造力的终极壁垒

人类作者的核心竞争力,在于创造力和批判性思维。作家郝景芳与 AI 合作创作的短篇小说《出神状态》,AI 负责生成先锋派风格的段落,而她的工作是为这些碎片构建合理的故事容器。这种 “人类把控全局,AI 提供素材” 的模式,正是人机协作的典范。

在情感表达上,人类的优势更加明显。李子柒的手工视频之所以打动人心,不仅在于技艺展示,更在于她通过镜头传递出的对传统文化的热爱和对生活的感悟。这种情感共鸣是 AI 永远无法复制的。

此外,人类作者还承担着文化传承的使命。当 AI 能批量生产及格线以上的小说时,真正的创作恰恰要从 “合格” 走向 “出格”。作家通过文学作品探索人性、解构社会,这种深度思考是算法无法触及的领域。

🌱未来内容生态:人机协作的双螺旋结构

未来的内容生产,将呈现出金字塔式的分层结构。底层是 AI 主导的信息汇编,如财报生成、体育快讯等标准化内容;中层是人机协作的创意写作,比如网文辅助创作、短视频脚本生成;顶端则是人类独有的先锋文学实验。这种结构既发挥了 AI 的效率优势,又保留了人类的创造力空间。

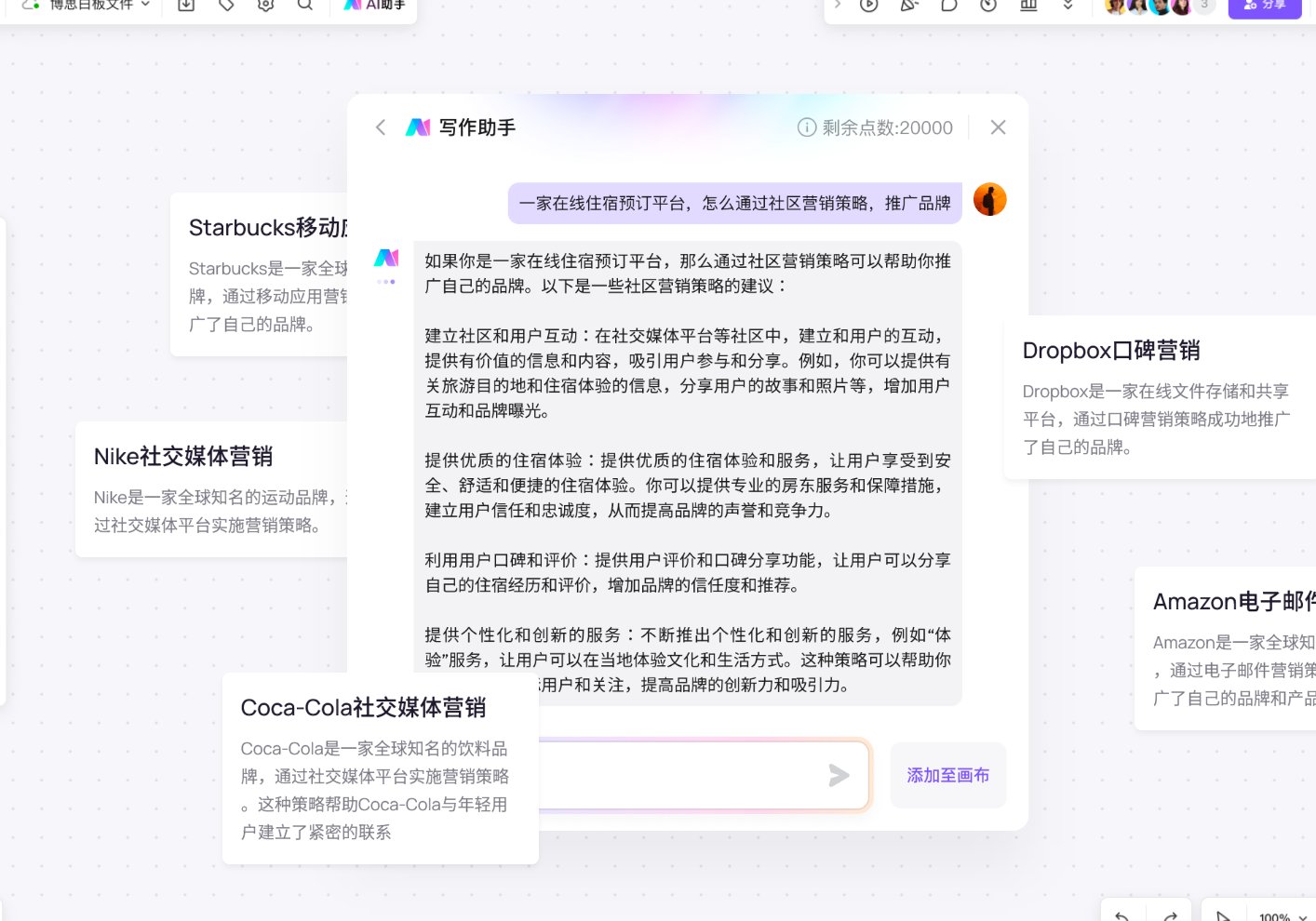

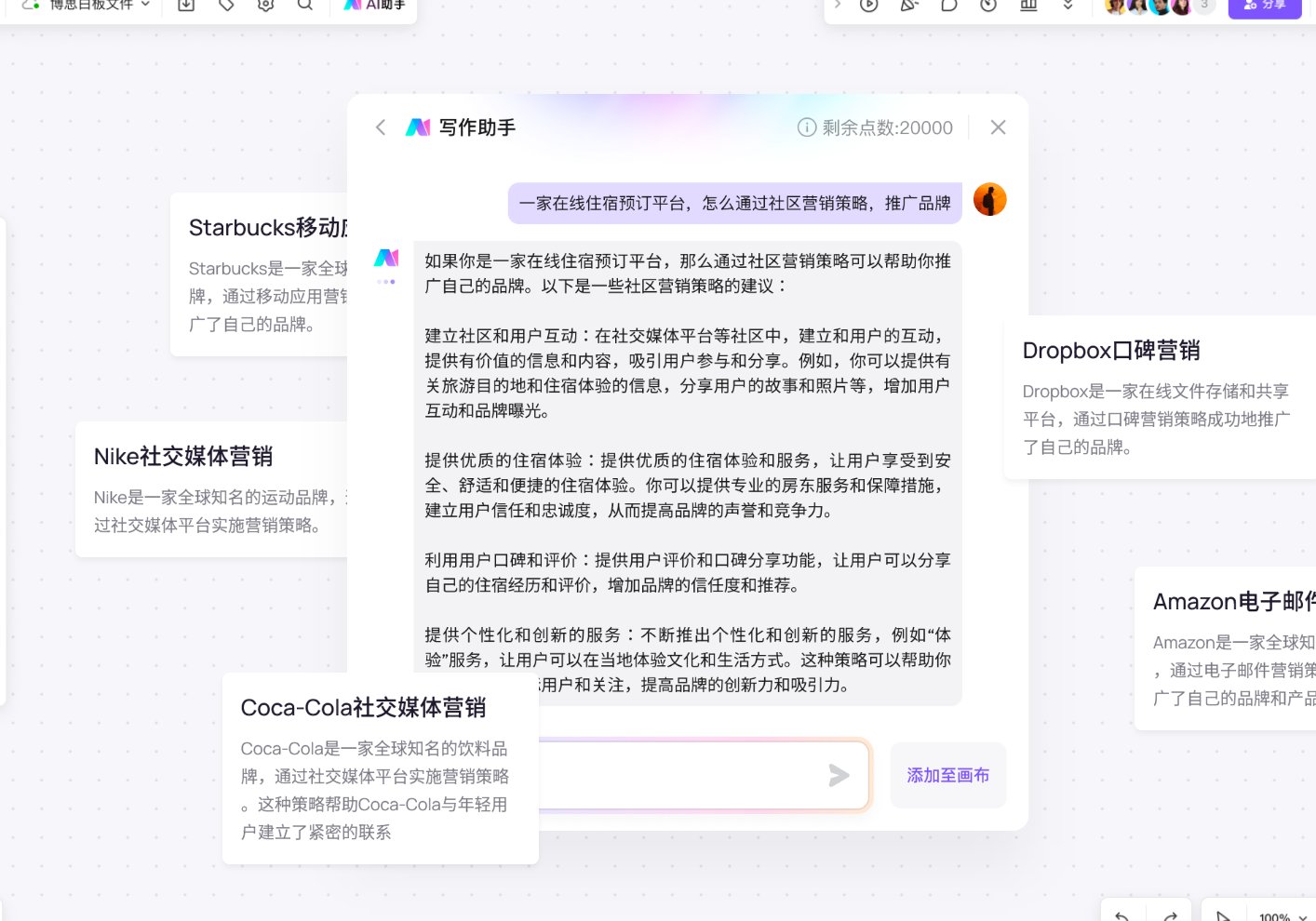

在具体协作模式上,“提示词工程” 将成为关键。用户通过精心设计的提示词引导 AI 生成方向,再进行人工润色和创意提升。比如某广告公司使用 ChatGPT 生成初稿,再由文案团队加入品牌调性和情感元素,最终作品的转化率提升了 30%。

这种协作模式还催生了新的职业机会。“AI 训练师” 负责优化模型参数,“提示词设计师” 专注于提升 AI 生成质量,“内容质检员” 则确保输出内容符合品牌要求。这些新兴职业的出现,标志着内容行业正在经历一场深刻的变革。

🚀内容创作者的破局之道:从写作者到元创作者

面对 AI 的冲击,传统作家需要掌握 “元创作” 能力,从直接写作转向指导 AI 进行创作迭代。作家不仅要会写文章,还要懂得如何与 AI 对话,通过调整提示词、优化训练数据来提升 AI 的创作水平。

同时,创作者要重新定义自身价值。当技术能轻易生成合格文本时,“正确性” 将不再是评判标准。人类作品的溢价将来自其 “不完美性”—— 那些 AI 无法复制的认知盲点、情感矛盾、非理性表达,反而成为最珍贵的人性印记。作家可以通过强化个人风格、挖掘独特视角,打造不可替代的内容 IP。

在工具使用上,创作者应积极拥抱 AI。第五 AI 平台推出的朱雀 AI 味降低工具,能有效去除 AI 生成内容的机械感,使其更符合人类阅读习惯。通过这类工具,创作者可以将 AI 作为创作助手,专注于更具创造性的工作。

📜版权与伦理:内容生态的隐形基石

随着 AI 生成内容的普及,版权问题日益凸显。北京互联网法院在国内首例 “AI 文生图” 著作权侵权案中明确,AI 生成内容的著作权归用户所有,但用户需证明自己对生成过程有实质性贡献。这意味着,创作者在使用 AI 时,需保留提示词、修改记录等证据,以确保自身权益。

伦理问题同样不容忽视。当 AI 能模仿特定作家的风格生成作品时,可能引发文化同质化风险。比如某平台大量使用 AI 生成 “伪鲁迅体” 文章,虽然流量很高,但却稀释了鲁迅作品的独特价值。因此,建立 AI 生成内容的标识制度,让读者清楚区分人机作品,显得尤为重要。

未来的内容生态,需要技术创新与人文关怀并重。只有在效率与质量、商业价值与文化传承之间找到平衡,才能构建一个健康、可持续的内容产业。

🎯SEO 与内容价值的双重考量

在 SEO 层面,未来的内容创作需兼顾 “可爬取性” 和 “可读性”。搜索引擎越来越重视 E-E-A-T(经验、专业知识、权威性、可信度),内容创作者应通过展示作者资质、引用权威数据来提升页面权重。同时,避免堆砌关键词,采用自然的语言表达,才能在提升用户体验的同时获得搜索引擎好感。

对于企业而言,AI 写作工具的选择需根据具体需求。技术文档生成可优先考虑 Claude,创意内容可尝试 Grok,数据处理分析则推荐智谱清言。通过合理搭配工具,企业既能降低成本,又能确保内容质量。

内容创作者还应关注多模态趋势。将 AI 生成的文本与图像、视频结合,打造沉浸式阅读体验,已成为提升用户留存率的有效手段。比如某科普网站使用 AI 生成图文并茂的文章,用户平均阅读时长从 2 分钟延长至 5 分钟。

💡结语:技术浪潮中的创作坚守

AI 自动生成文章不会取代人类写作者,但会彻底改变内容创作的方式。就像摄影术没有消灭绘画,反而催生了印象派,AI 也将推动人类向更本质的创作纵深探索。未来的内容生态,不是 AI 与人类的零和游戏,而是两者相互激发、共同进化的双螺旋结构。

作为创作者,我们既要拥抱技术,将 AI 作为提升效率的工具,又要坚守人文精神,用文字传递无法被算法量化的情感与思考。当我们用颤抖的手写下灵魂的战栗时,这才是对 “人类为何写作” 这个终极命题的最好回答。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味