降 AIGC 后论文字数变多,其实和现在的降重逻辑有很大关系。好多同学用了 AI 工具改完论文,发现字数反而增加了,这不是工具出 bug,而是背后的算法在起作用。就拿常见的语义重构来说,AI 会把原本简洁的句子拆成更复杂的表达,比如把 “研究表明” 改成 “通过大量实验数据和文献调研可以得出这样的结论”,虽然意思没变,但字数一下就上去了。还有替换同义词的时候,有些工具会自动扩展内容,比如把 “技术创新” 换成 “在数字化时代背景下,企业通过整合前沿科技资源实现的突破性技术革新”,这样不仅避开了重复词,还增加了细节描述。

这里面还有个隐藏的原因,就是查重系统的机制。现在的查重不只是看文字重复,还会检测语义相似性。为了降低这种隐性重复,很多工具会主动添加背景信息、案例分析或者数据支撑,比如在讨论 “短视频影响青少年” 时,AI 会自动插入 “根据某大学 2025 年的调研数据,每天使用短视频超过 3 小时的青少年,注意力集中时间平均下降 20%”,这样既丰富了内容,又让表达更具体,自然字数就多了。

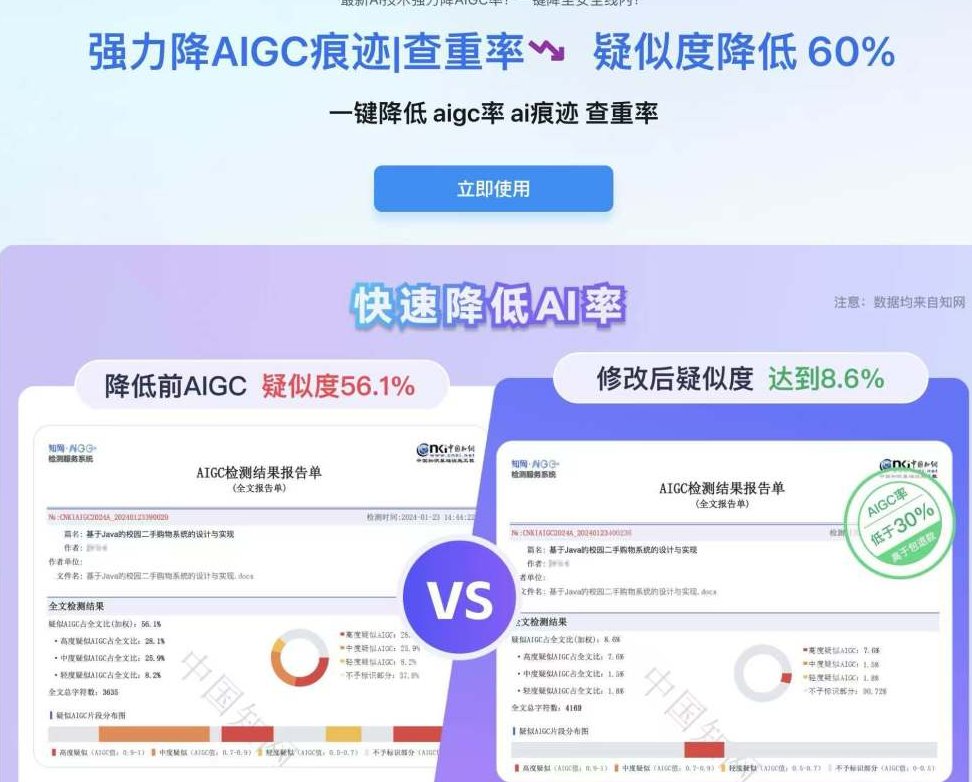

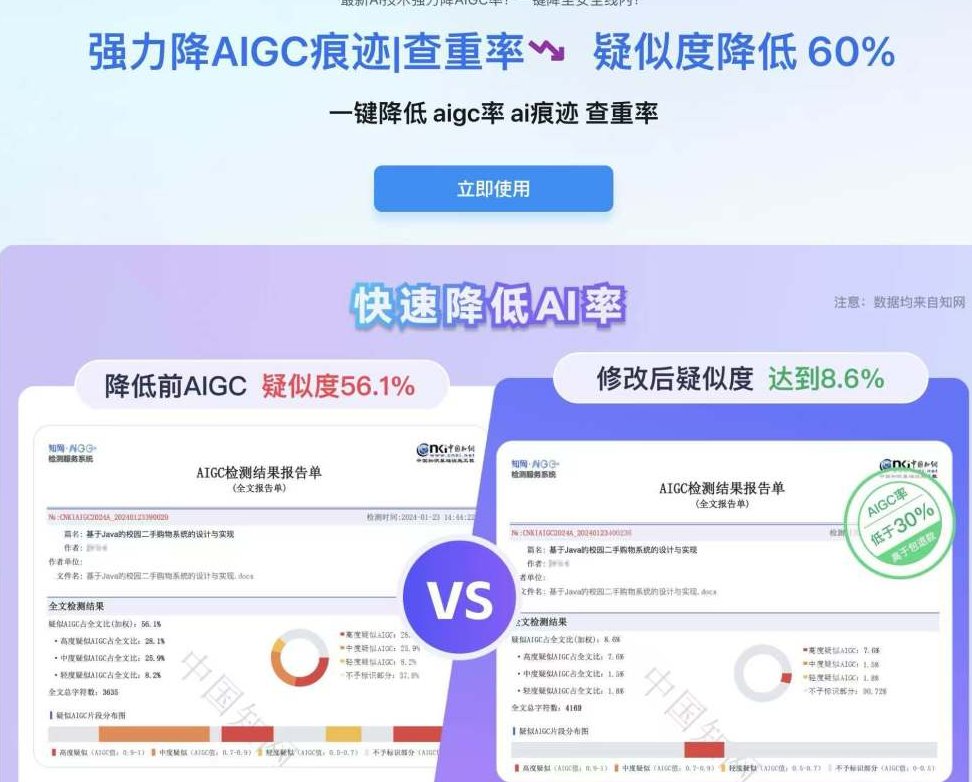

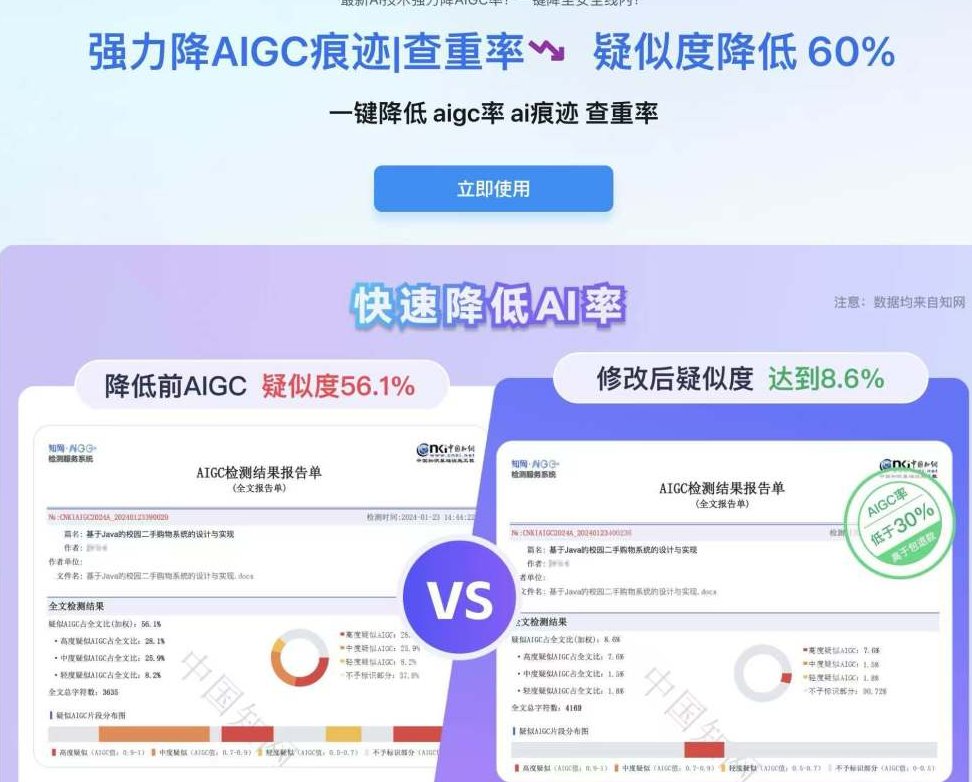

说到 2025 年的降重方法,现在的工具都在往 “双降” 方向发展,也就是同时降低重复率和 AIGC 生成痕迹。像笔灵 AI 的双降工具就挺有代表性,它先用 NLP 技术分析段落的 “机器特征”,比如句子长度是否均匀、连接词是否模板化,然后分两层改写:基础层替换同义词、调整句式,深层则插入真实案例和个人视角的分析。比如 AI 生成的 “电商平台改变消费习惯”,它会改成 “我去年在某平台参与预售活动时发现,零点开抢的机制让不少消费者熬夜下单,这反映出平台运营对用户行为的精准引导”,这种带具体场景的表述,既能降低 AIGC 率,又能让内容更有 “人味”。

Passos 降重则是另一种思路,它专注于长文档的段落优化,特别是处理那种大段重复的内容。比如把 “人工智能在医疗领域的应用包括诊断、治疗、康复等方面”,拆分成 “在医疗诊断环节,AI 通过分析 CT 影像可提高早期肺癌检出率 30%;在治疗阶段,机器人手术系统能实现毫米级精准操作;康复领域,智能穿戴设备可实时监测患者恢复数据”,通过细化每个应用场景,不仅减少了重复,还让内容更详实。

火龙果降重走的是 “智能扩展” 路线,它会根据上下文自动补充相关内容。比如提到 “新能源汽车市场增长迅速”,它会接着分析 “2025 年第一季度,全球新能源汽车销量同比增长 45%,其中中国市场占比达 62%,主要得益于政策补贴和充电基础设施的完善”,通过添加数据和原因分析,既增加了字数,又提升了内容的专业性。

不过,这些工具也不是全能的。像 Paperccb 降重虽然能快速降低重复率,但有时候会出现语义不准的情况,比如把 “边际效应” 改成 “边缘影响”,在经济学论文里就可能闹笑话。还有一些免费工具为了追求速度,会用 “中译英再译中” 的套路,结果句子变得不通顺,还可能触发 AIGC 检测。

人工降重这时候就显出优势了。专业编辑会先理解论文的核心观点,然后用学术化的语言重新组织,比如把 “AI 对教育的影响很大” 改成 “人工智能技术通过个性化学习路径设计、智能辅导系统开发等方式,正在重塑传统教育模式,其带来的教学效率提升和学习效果优化已得到多项实证研究支持”。这种改写不仅避免了重复,还增强了逻辑深度,特别适合对学术性要求高的论文。

现在还有一种趋势,就是多工具组合使用。比如先用 PaperPass 初筛,标出重复高发区,再用万方进行段落级精修,最后用知网终审。在降重过程中,还会结合人工复核关键段落,比如摘要和结论部分,确保这些重点内容既原创又符合学术规范。

要注意的是,降重不是简单的文字游戏,得在降低重复率和保持内容质量之间找到平衡。比如有些同学为了降重,强行添加无关内容,结果论文逻辑变得混乱,导师一看就知道是凑字数。还有过度依赖 AI 工具,虽然重复率降下来了,但 AIGC 率还是很高,因为机器生成的内容缺乏真实的思考过程。

建议大家在降重时,先明确论文的核心论点,然后有针对性地优化。对于重要的理论部分,可以用人工改写,保证学术严谨性;对于案例和数据部分,借助 AI 工具快速补充最新信息。最后一定要自己通读一遍,检查语句是否通顺,逻辑是否连贯,避免出现 “降了重复率,丢了学术性” 的情况。

总的来说,2025 年的降重方法更注重 “质” 和 “量” 的平衡,工具和人工结合使用才能达到最好的效果。选择哪种方法,得根据论文的具体要求和个人情况来定,关键是要让论文真正体现自己的研究成果和思考过程。