📊 定价前必须算清的三本账:别让价格偏离商业本质

做知识付费定价,先别急着拍脑袋定数字。有三本账必须算清楚,不然要么赚不到钱,要么把用户挡在门外。

第一本是显性成本账。包括你花在内容创作上的时间成本 —— 比如写一门课程花了 300 小时,按你期望的时薪算,这就是基础成本。还有推广成本,公众号发推文的流量主费用、转发抽奖的奖品钱,这些都得摊进定价里。我见过有人做课程只算了电费网费,结果卖了几百份还不够覆盖自己的时间成本,这就是典型的成本核算失误。

第二本是用户认知账。同样一门职场课,在不知名的小号卖 99 元可能没人买,换到大 V 号卖 299 元反而抢着下单。这里的差价不是内容价值变了,是用户对账号的信任度决定了他们愿意为内容支付的心理上限。所以定价前要摸清楚你的粉丝画像:学生群体对价格敏感度高,职场中层则更在意内容能否解决实际问题。

第三本是市场参照账。打开同类公众号,把他们的付费产品价格列出来做对比。如果你的内容和别人同质化严重,定价高出均值 30% 以上就得非常谨慎;但如果有独家资源 —— 比如某个领域的头部专家独家授课,定价翻倍也可能有人买单。去年我跟踪过一个职场号,他们的课程内容和竞品差不多,但因为绑定了几位 500 强高管直播答疑,定价高出同行 60%,销量反而更好。

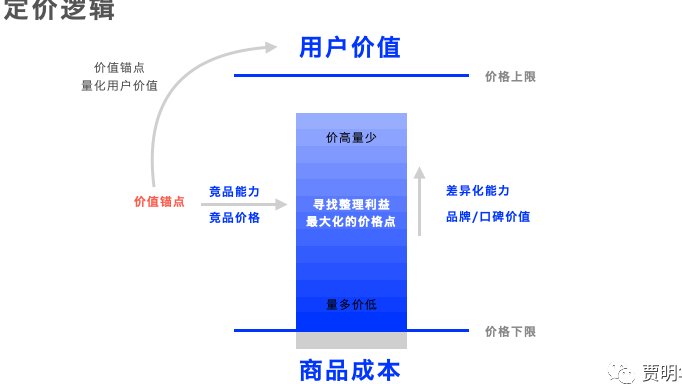

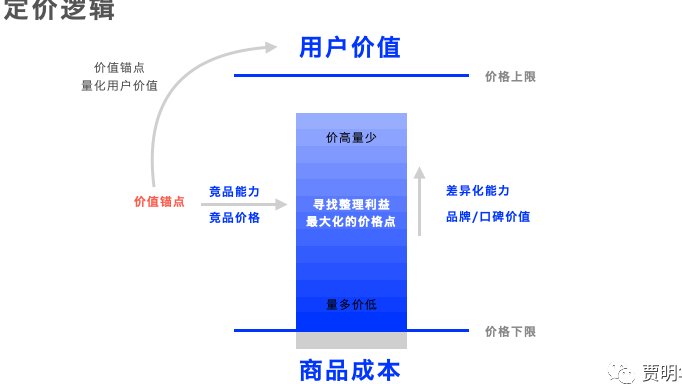

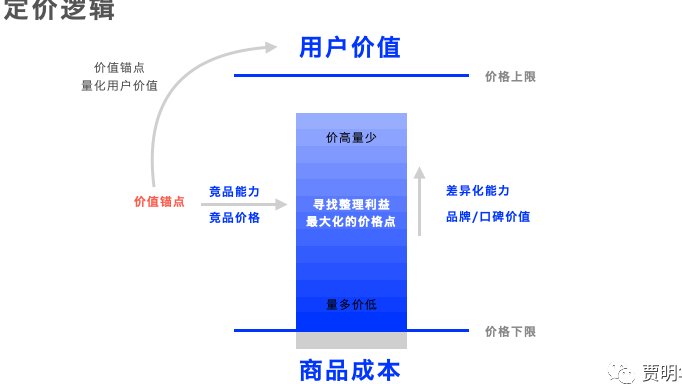

算完这三笔账,定价就有了基础锚点。但这只是开始,真正的定价智慧藏在用户心理博弈里。

💰 高价策略:不是越贵越好,而是让贵有贵的道理

选择高价策略的公众号,往往有三个特征:垂直领域深耕、用户信任度高、内容有不可替代性。但怎么让用户接受高价?这里面有几个反常识的操作。

限量发售制造稀缺感。有个做股权设计的公众号,他们的付费专栏定价 1980 元,每次只开放 200 个名额,满员就关闭购买通道。用户会觉得 "这么贵还抢着买,肯定有料",反而刺激了购买欲。这种玩法的关键是真限量,别搞虚假饥饿营销,否则会伤害信任。

把服务周期拉长。3000 元的年度会员听起来贵,但拆成每月 250 元就容易接受。更聪明的做法是把服务拆解成多个节点:比如报名后立即送 3 次 1 对 1 咨询,每季度更新专属资料,年底还有线下闭门会。用户看到的不是一次付费,而是一整年的持续价值。

用低价产品做信任铺垫。先推出 9.9 元的入门课,让用户体验你的内容质量。在低价课里埋下高价产品的钩子 —— 比如透露 "进阶课会讲到 XX 核心方法,这个在入门课里没法展开"。有个理财号就是这么玩的,先用 1 元课引流,再推 999 元的实操营,转化率比直接卖高价课高了 3 倍。

但高价策略有个致命陷阱:一旦内容质量配不上价格,差评会比低价产品更致命。见过一个职场号卖 3980 元的 "总裁思维课",结果内容全是网上能搜到的鸡汤,最后不仅退款率高达 40%,还丢了一大批粉丝。所以走高价路线,必须有 "内容硬到用户不好意思差评" 的底气。

🛒 低价策略:不是赔本赚吆喝,而是用低价换用户生命周期

9.9 元、19.9 元的知识付费产品现在很常见,但很多人只看到低价带来的流量,没算清楚背后的盈利逻辑。低价策略的真正价值,是通过低门槛筛选用户,再在后续服务中赚钱。

用低价课做用户分层。有个教育类公众号,他们的低价课专门设计了几道测试题,完成度高的用户会被拉进 "进阶群",后续推送 399 元的深度课程。那些连低价课都学不完的用户,自然不会被推荐高价产品。这样既提高了转化率,又避免了对低意向用户的过度营销。

把低价产品做成引流品。19.9 元的课程,只要能带来 100 个新用户,就算不赚钱也值。因为这些用户后续可能购买你的其他产品,或者帮你转发裂变。有个美食号就很聪明,他们的 19.9 元烘焙课要求 "转发海报到朋友圈才能解锁全部内容",结果每卖 100 份课,就能带来 30 个新关注,相当于用 19.9 元买到 30 个精准粉丝,比投广告划算多了。

低价不低质的技巧。别以为低价课就可以随便做,用户第一次付费体验直接决定他们对你的信任度。可以减少课程时长,但核心方法必须干货;可以不提供 1 对 1 服务,但社群答疑要及时。有个职场号的 9.9 元课,虽然只有 3 节,但每节课都附带可直接套用的模板,用户好评率比很多高价课还高。

低价策略的风险在于利润太薄,必须靠规模取胜。如果你的运营能力跟不上,卖了 1 万份低价课却转化不了高价用户,最后可能忙了半天只赚个吆喝。

🎯 定价时最容易踩的 5 个坑:别让错误毁掉好内容

就算算清了成本、选对了策略,定价时还是有很多细节能决定成败。这五个坑尤其要注意。

价格尾数别乱加。199 元和 200 元,看起来只差 1 元,但用户心理感受完全不同。但不是所有产品都适合用 "9" 结尾 —— 高端课程用 1980 元就比 1979 元好,前者更显档次。见过一个做奢侈品鉴定的号,把课程定价 2999 元,后来改成 3000 元,报名人数反而涨了 15%,因为用户觉得 "专业的课程就该是整数价"。

别频繁调价。有个公众号半年内把同一门课从 199 元涨到 399 元,又降到 299 元,用户直接在评论区质疑 "你们自己都不知道这课值多少钱"。价格一旦定了,除非有重大内容更新,否则不要轻易变动。非要调整的话,最好给老用户一些补偿,比如免费升级服务。

别搞太复杂的优惠规则。"满 300 减 50,叠加会员 8 折,再送价值 199 元的资料"—— 这种优惠看起来力度大,实际上会让用户算不清楚到底该付多少钱,最后可能直接放弃购买。简单直接的优惠最有效,比如 "前 100 名下单立减 100 元",用户一眼就知道怎么占便宜。

别忽略支付便利性。有个号的课程定价很合理,但必须用指定银行的卡支付,结果很多用户因为嫌麻烦放弃了。现在微信支付已经很方便,尽量别加额外的支付门槛。如果是高价产品,可以开通分期支付,降低用户的决策压力。

别让价格和账号定位冲突。一个主打 "平价学理财" 的公众号,突然推出 1 万元的课程,粉丝肯定不买账。价格必须和你的账号人设一致 —— 你平时说要帮普通人省钱,定价就不能太离谱;你定位是服务高端人群,低价产品反而会拉低档次。

🔄 动态定价:根据数据调整,让价格始终匹配市场

定价不是定死的数字,需要根据用户反馈和销售数据不断优化。这几个信号出现时,你就该考虑调价了。

当某个价格区间的转化率异常高。有个职场号发现,他们的课程在定价 299 元时,转化率比 199 元和 399 元都高 30%。后来他们专门针对 299 元这个价格带设计课程,把其他价格的产品慢慢下架,整体营收反而涨了。这说明你的用户对某个价格特别敏感,应该抓住这个区间深耕。

当竞品集体调价时。如果同类公众号都在涨价,而你的内容质量不输他们,就可以考虑跟进;如果大家都在降价促销,你要么跟进,要么就得找到差异化的卖点,否则很容易被边缘化。去年知识付费行业整体降价时,有个号坚持不降价,但在课程里加了 "终身答疑" 的服务,反而保住了销量。

当用户生命周期数据变化时。如果数据显示,买过 399 元课程的用户,后续购买其他产品的概率是 99 元用户的 5 倍,那就可以考虑提高入门课价格。因为低价格带来的用户,可能根本不是你的目标用户,只会浪费运营资源。

动态定价的关键是小步调整,每次调价幅度别超过 20%,同时给老用户一个合理的解释。有个教育号做得很聪明,他们每次调价前都会发一篇推文,详细说明 "为什么要涨价"—— 比如 "内容更新了 50%,增加了 3 位导师",让用户觉得涨价是合理的。

🧠 定价背后的终极逻辑:不是卖产品,是卖用户对未来的期待

不管是高价还是低价,用户买单的本质,是相信你的产品能帮他们解决某个问题 —— 可能是提升收入,可能是节省时间,也可能是缓解焦虑。所以定价的最高境界,是让用户觉得 "买这个产品,是对自己未来的投资,而不是现在的消费"。

有个心理学公众号,他们的课程定价 299 元,但文案里重点强调 "学完这套方法,能让你少走 3 年弯路"。用户一算,3 年的时间价值远不止 299 元,自然愿意下单。这就是把产品价值和用户的长期利益绑定,让价格显得微不足道。

还有个职场号更绝,他们的课程定价 1299 元,但承诺 "学完 3 个月内没涨工资,全额退款"。这种零风险承诺,其实是用定价倒逼自己把内容做好,同时也给了用户 "不试白不试" 的理由。

所以定价前,不妨先问自己三个问题:我的产品能帮用户解决什么具体问题?这个问题对他们来说有多重要?用户愿意为解决这个问题付多少钱?想清楚这三个问题,价格自然就有了答案。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】