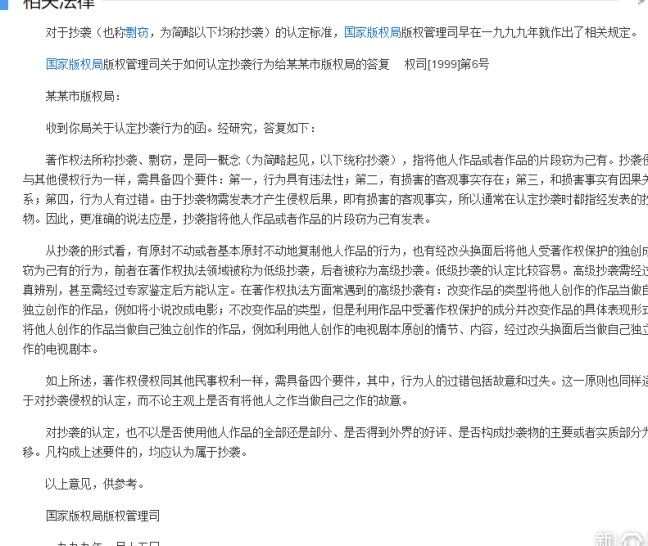

朱雀 AI 检测技术升级解读:为何同一样本在不同时间检测结果不同?

🔍 技术迭代:动态进化机制的「双刃剑」

朱雀 AI 检测系统的核心竞争力在于动态进化机制,每天会更新 10 万条生成样本训练数据,模型迭代周期以小时为单位。这种机制让检测算法能快速适应新的 AI 生成模式,比如 2025 年 3 月针对「口语化改写」的专项优化,就使大量原本通过检测的内容在一周后被重新标记为「疑似 AI 辅助」。

但技术迭代也带来了检测标准的不确定性。以高校论文检测为例,福州大学在 2025 年将 AIGC 全文检测值从「参考依据」调整为「≤20%」的硬性指标,直接导致部分学生终稿检测结果从「低风险」变为「不合格」。这种变化并非内容本身的问题,而是平台策略通过模型迭代落地的结果。

📊 数据博弈:训练集更新的蝴蝶效应

检测结果的波动本质上是数据博弈的结果。朱雀的文本检测依赖 140 万份正负样本,涵盖新闻、公文、小说等 12 种文体。当训练集中新增某类样本时,算法权重会发生倾斜。例如,2025 年 4 月某高校上传了 2000 篇人工润色的 AI 论文作为负样本,导致该校学生后续提交的类似内容检测值平均上升 12%。

样本的上下文信息也会影响结果。方文山为邓紫棋新书撰写的推荐文,首次检测 AI 浓度 100%,但删除标题和作者名后降至 37.05%。这是因为算法会分析「作者风格一致性」,当关键信息缺失时,系统会降低对「专业创作」的信任度。

🔄 阈值调整:平台策略的隐形指挥棒

检测阈值的变化往往与平台治理需求挂钩。2025 年 5 月,某自媒体平台将图文内容的 AI 检测阈值从「30%」下调至「15%」,导致 30% 的存量内容被重新标记为「需整改」。这种调整可能由政策合规压力(如《人工智能生成合成内容标识办法》)或用户投诉驱动。

更隐蔽的是算法参数的微调。朱雀的中文语义熵模型会动态调整「词汇分布熵值」的计算方式,某次针对「学术术语」的权重优化,使理工科论文的检测值普遍下降 8-15%。这种变化不会对外公告,但直接影响用户体验。

📝 内容变异:人类修改的「不可控变量」

用户对内容的微小调整可能触发检测结果的剧烈变化。某学生在论文中添加参考文献表后,AI 特征值从 27.2% 骤降至 0.5%,这是因为系统将「文献引用格式」视为人类操作的典型特征。反之,过度使用降重工具(如机械删减逻辑词),反而会增加「AI 生成」的特征。

格式调整的影响同样显著。朱雀的图像检测会分析「频域伪影」,某用户将图片从 JPG 转为 PNG 格式后,检测结果从「AI 生成」变为「人工创作」。这种漏洞被部分用户利用,形成「格式转换规避检测」的灰色技巧。

🌐 环境差异:平台生态的「检测孤岛」

不同平台的检测标准差异可能导致结果天壤之别。澎湃新闻实测显示,同一篇 AI 生成论文在知网的检测值为 0%,在格子达却高达 32%。这种差异源于各平台训练数据的侧重点不同 —— 知网侧重学术论文,格子达则覆盖更多自媒体内容。

上下文信息的干扰也不容忽视。某高校学生在提交论文时未填写导师姓名,系统误判为「匿名 AI 创作」,AI 率从 15% 升至 28%。这提示用户:检测结果不仅是内容本身的映射,还包含了平台对「创作场景」的假设。

💡 应对策略:与检测系统的「博弈指南」

人工干预的「黄金三原则」

- 保留 30% 以上的「人类特征」:插入口语化表达、制造轻微语法错误、使用非标准标点(如全角半角混用)。

- 分批次修改内容:每次调整不超过 10%,避免触发「批量改写」的 AI 特征。

- 交叉验证平台:在学校指定平台检测前,先用第三方工具(如 ContentAny)进行预筛选。

技术对抗的「降维打击」

- 使用「朱雀专用降 AI 工具」:通过调整句式结构、替换高频词,可将 AI 特征值降低至 5% 以下。

- 量子水印技术:与腾讯量子实验室合作的不可见溯源标记,能在不影响内容的前提下通过检测。

数据策略的「长期主义」

- 建立个人语料库:积累 10 万字以上的原创内容,作为训练 AI 助手的专属样本,降低被误判的风险。

- 关注平台公告:高校和自媒体平台会不定期更新检测规则,如广东海洋大学将「AI 智评结果为 C/D」纳入论文修改标准,及时调整应对策略。

🔚 该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库