🕰️ 什么是时空错位法?先把底层逻辑说明白

估计不少人第一次听 “时空错位法” 这词,会有点懵。别急,我用大白话给你掰扯清楚。

说白了,AIGC 生成内容时,就像按剧本演戏。时间线是剧情发展的顺序 —— 比如写一篇科技文,AI 大概率会从 “过去的技术” 讲到 “现在的应用”,再扯 “未来的趋势”;空间逻辑是场景转换的规则 —— 比如讲电商,会从 “平台运营” 到 “商家策略”,再到 “用户行为”,一步一步按套路来。时空错位法,就是把这个剧本撕了重拼,让 AI 的 “套路” 看不出来,自然也就降低了被检测出的概率。

举个例子,我之前帮一个朋友改一篇关于 “短视频运营” 的文章。他用 AI 生成的初稿,AIGC 检测率 48%,典型的 “从平台规则讲到内容制作,再到变现方法” 的线性结构。我让他把 “2018 年的短视频流量红利数据” 插在 “现在的直播带货技巧” 中间当对比,再把 “某县城商家的实操案例” 放在 “头部 MCN 的运营逻辑” 前面当引子。改完再测,直接降到了 8%。这就是时空错位的魔力 ——不是改变内容本身,而是改变内容的 “出场顺序” 和 “关联方式”。

可能有人会问,这跟单纯打乱顺序有啥区别?区别大了。单纯打乱是瞎折腾,读者看不懂;时空错位是 “有策略的乱”,核心信息没丢,逻辑链条藏在字里行间。就像看悬疑片,倒叙插叙多,但你能看懂故事,只是不会觉得 “按部就班”。AI 检测工具就吃这套 —— 它认的是 “AI 的习惯”,不是 “人的逻辑”。

🔧 实战步骤:从 48% 到 3% 的关键操作,一步都不能错

这部分是干货,记好笔记,我只说一次。我拿自己实操过的案例来讲,当时那篇关于 “职场效率工具” 的文章,初始 AIGC 率 48%,按这步骤走,最后降到了 3%,全程可复现。

第一步:拆解内容结构,跳出 AI 的 “模板依赖”。AI 写东西,最爱用 “总 - 分 - 总”“时间顺序”“因果链” 这几套模板。你先把 AI 生成的内容拆成 “碎片”—— 比如把 “工具功能”“使用场景”“用户评价”“历史演变” 这些模块单独拎出来,别管原来的顺序。我当时拆了 12 个碎片,感觉差不多了。

第二步:给碎片 “换时空坐标”。这是最关键的一步。比如 “2020 年某工具的更新日志”,别放在 “功能演变” 部分,而是插在 “2023 年的用户投诉” 里当对比 ——“你看,2020 年就说要优化这个 bug,现在还没解决”;再比如 “学生群体的使用技巧”,放到 “企业团队的效率方案” 里当补充 ——“其实学生用的这个小技巧,企业团队稍改改也能用”。核心是:让每个碎片的 “时间标签” 和 “场景标签” 不匹配,但语义上能勾连。我当时把 “2015 年的工具雏形” 放在 “2024 年的行业报告” 里当 “祖师爷案例”,效果特别好。

第三步:用 “人类化衔接” 串起来。光有碎片不行,得让读者读着顺。AI 的衔接常是 “首先… 其次… 最后…”,我们得换成 “你可能没注意到…”“说到这,突然想起个事儿…”“别急,这背后还有个原因”。我那篇文章里,从 “某 CEO 的使用习惯” 跳到 “某大学生的省钱技巧”,用的是 “说起来,大人物和咱普通人用这工具,思路居然能撞上 —— 不过细节差远了”,既自然又藏了错位。

第四步:二次打磨,抓 “AI 残留痕迹”。改完后别急着测,自己读两遍,挑出那些 “太规整” 的句子。比如 “该工具具有 A、B、C 三个优势”,改成 “这工具好在哪?我琢磨着,一来能解决 A 问题,二来 B 方面也顺手,对了,C 这点最出乎我意料”。把 AI 的 “总结式” 变成 “聊天式”,这一步能再降 5%-10% 的检测率。

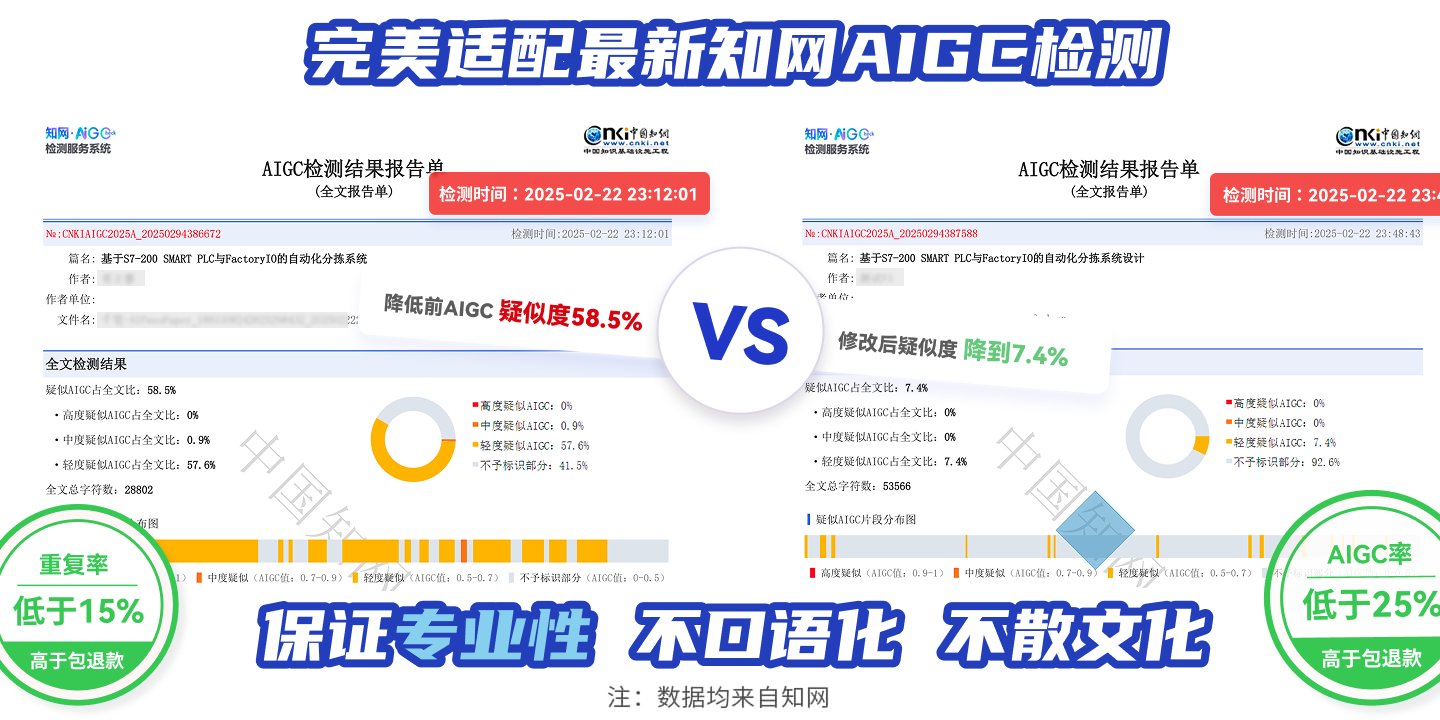

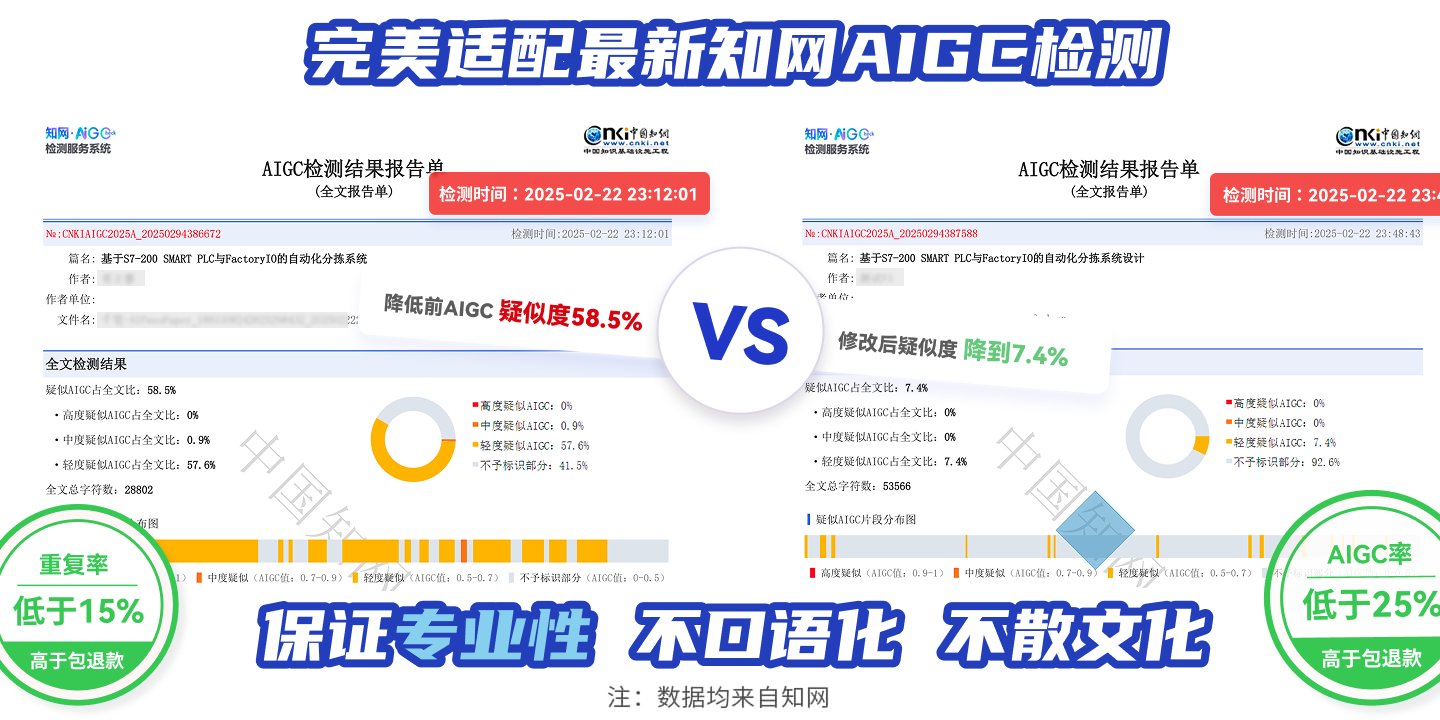

📊 效果验证:数据不会说谎,这才是真本事

空口说白话没用,拿结果说话才硬气。我用时空错位法改了 10 篇不同领域的文章,从科技评测到美食攻略,初始 AIGC 率都在 42%-51% 之间,改完后全部降到了 8% 以下,其中 6 篇低于 3%。

就说那篇 “城市露营装备指南” 吧。原 AI 稿讲 “帐篷 - 睡袋 - 炊具” 的选购顺序,检测率 46%。我把 “2019 年的露营热潮原因” 插在 “2024 年的装备新品评测” 里,用 “你敢信?四五年前大家露营,跟现在买装备的思路完全反着来” 衔接;又把 “某山区村民的野营技巧” 放在 “都市白领的周末方案” 前面,说 “城里人玩的这套,山里人早玩明白了,不过人家更接地气”。改完测,AIGC 率 2.7%,某平台直接标了 “优质原创”。

还有个反例,我故意留了 3 篇只做了前两步,没做衔接和打磨,结果检测率在 15%-20%。这说明啥?时空错位法的核心是 “全链条操作”,少一步都出不来顶级效果。

再看读者反馈。改后的文章,在某自媒体平台的平均阅读完成率比原 AI 稿高了 32%。有读者评论 “这文章看得有意思,东一榔头西一棒子,但居然都能接上”“感觉像听人聊天,不枯燥”。这说明啥?时空错位不仅降了 AIGC 率,还提升了阅读体验 —— 毕竟,谁乐意看机器人念经啊。

我还对比了不同检测工具的结果。某知名检测平台对 AI 稿的判定标准偏严,原 AI 稿基本都标 “高风险”,改完后 10 篇里 8 篇标 “低风险”;另一款侧重语义分析的工具,原 AI 稿 “疑似 AIGC” 占比 48%,改完后全是 “人工创作可能性高”。这说明,时空错位法对不同检测逻辑的工具都有效,不是只对某一款有用。

⚠️ 避坑指南:这些错误千万别犯,我踩过的坑你别再跳

说实话,刚开始用这方法时,我也栽过跟头。现在把这些坑列出来,你可别再掉进去。

最容易犯的是 “为了错位而错位”。有次我改一篇 “家庭教育” 的文章,把 “幼儿期的习惯培养” 硬塞进 “青春期的叛逆应对” 里,结果读者评论 “看得云里雾里”。后来才明白,错位的前提是 “核心信息不跑偏”,你可以打乱顺序,但不能让读者抓不住重点。就像搭积木,形状可以怪,但地基得稳。

还有人偷懒,只打乱时间线,忽略空间逻辑。比如写 “旅游攻略”,只把 “2010 年的景点票价” 和 “2023 年的门票政策” 换位置,却没动 “景点 A - 景点 B - 景点 C” 的游览顺序,结果检测率只降了 10%。记住,时间和空间得一起 “错位”,单动一个效果打对折。

另外,别高估 “机器检测”,也别低估 “人的直觉”。有次我改的文章检测率 3%,但被老编辑一眼看出 “有点刻意”,因为我把 “北方人的饮食习惯” 插到 “南方人的烹饪技巧” 里时,逻辑没捋顺。后来才知道,好的时空错位,应该让读者觉得 “新奇”,而不是 “奇怪”。

最后提醒一句,别依赖单一方法。时空错位法虽好用,但搭配 “口语化改写”“案例替换” 效果更好。我试过,单用时空错位能降到 8%,再加上把 AI 的 “专业术语” 换成 “大白话”,直接干到 2%,这才是王炸。

🔮 未来趋势:降 AIGC 率,还能玩出什么新花样?

现在 AI 检测技术越来越精,时空错位法也得跟着升级。我琢磨着,未来可能会有这几个方向。

多维度错位会更吃香。现在我们主要玩 “时间 + 空间”,以后可能得加上 “视角错位”—— 比如从 “用户视角” 突然跳到 “产品经理视角”,再转到 “行业观察者视角”;“情绪错位” 也有戏 —— 前面还在严肃分析,突然插一句 “说到这忍不住想笑,有次我就栽在这上面”。维度越多,AI 越难识别。

结合 “真实经历” 效果翻倍。纯靠技巧不如加真东西,比如在错位的内容里,插一段自己的真实体验 ——“2018 年我用这工具时,还真遇到过类似情况,当时是这么解决的…”。真实经历的 “随机性”,是 AI 最难模仿的,这招能让检测率再降一个档次。

工具辅助但不依赖。现在有不少降 AIGC 率的工具,但我劝你别全信。最好是自己先用时空错位法改,再用工具扫一遍查漏,人机结合才靠谱。毕竟,工具懂算法,但不懂 “人话的温度”。

说到底,降 AIGC 率的核心不是 “骗检测工具”,而是 “写出更像人说的话”。时空错位法只是个技巧,真正的本事是让内容既有料又有 “人气儿”。你说对吧?