🚨 自媒体违规风险到底有多 “坑”?看看这些真实案例

做自媒体的谁没踩过违规的坑?上个月有个美食号博主,就因为在视频文案里说了句 “这款零食堪称全网第一”,被平台判定为 “使用绝对化用语”,不仅视频下架,还扣了 20 分信用分。更惨的是个财经博主,分析股市的时候提了句 “保证能涨”,直接被封号一周,粉丝掉了快一万。

这些还只是小问题。去年有个母婴号,因为在推荐奶粉时用了 “治疗腹泻” 这种医疗功效类词汇,被市场监管部门盯上,最后罚了五万块。你可能觉得自己小心点就行,但现在平台的算法越来越严,很多词你根本想不到是违规的。比如 “最”“第一” 这类绝对化词早就被盯死了,还有 “国家级”“最高级” 这些,哪怕是形容自己家产品也不行。

更麻烦的是不同平台的规则还不一样。抖音里能说的词,到了小红书可能就违规。比如 “秒杀” 这个词,在电商平台可能没事,但在内容平台就可能被判定为 “诱导消费”。有个美妆博主就因为在抖音和小红书发了同样的文案,小红书没事,抖音却被限流了,到现在都没恢复过来。

🔍 违规词检测工具不是摆设,是内容安全的第一道防线

别以为自己通读几遍文案就能躲过违规。普通人对违规词的敏感度,跟平台的检测系统比起来差远了。有个做教育号的朋友,每次发文章前都让团队三个人轮流检查,结果还是因为 “保过” 这个词被处罚了。后来用了检测工具才发现,原来 “保过”“必过” 这类承诺性词汇,在教育领域早就被列为高危词。

检测工具的核心作用不是给你 “擦屁股”,而是从一开始就帮你避开雷区。现在的智能检测工具,能实时抓取各平台最新的违规词库,比如微信最近新增的 “虚假宣传” 类词汇,抖音刚更新的 “医疗健康” 敏感词,工具第二天就能同步。你自己手动记?根本记不过来,平台规则更新的速度比你码字还快。

更重要的是检测工具能帮你发现 “隐性违规词”。有些词单独看没问题,组合起来就危险了。比如 “减肥” 这个词本身没事,但如果和 “三天瘦十斤” 放一起,就成了 “虚假功效宣传”。人工检查很容易漏掉这种组合,工具却能通过语义分析揪出来。有数据显示,用了检测工具的账号,违规率平均能下降 60% 以上,这可不是瞎吹的。

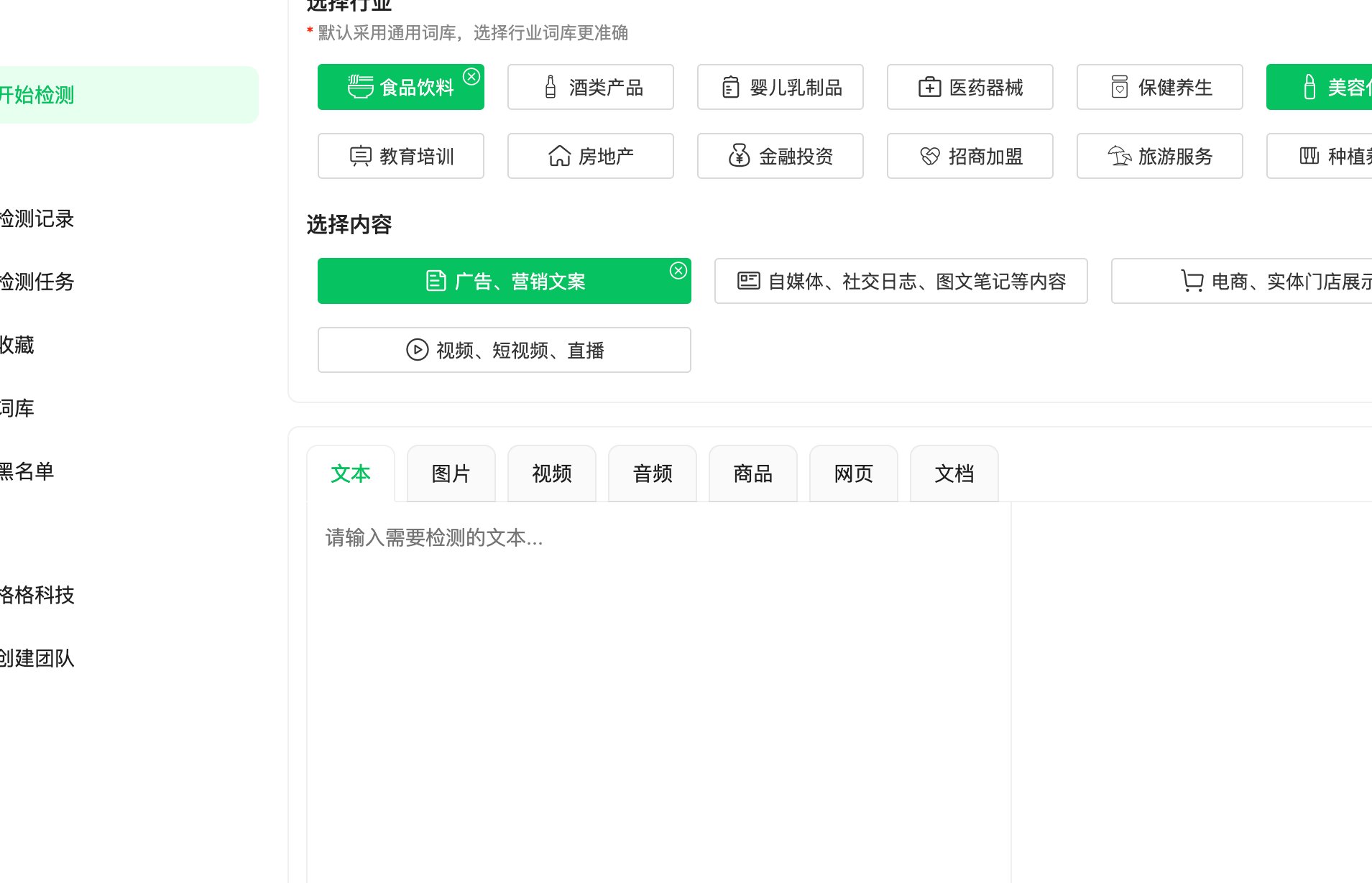

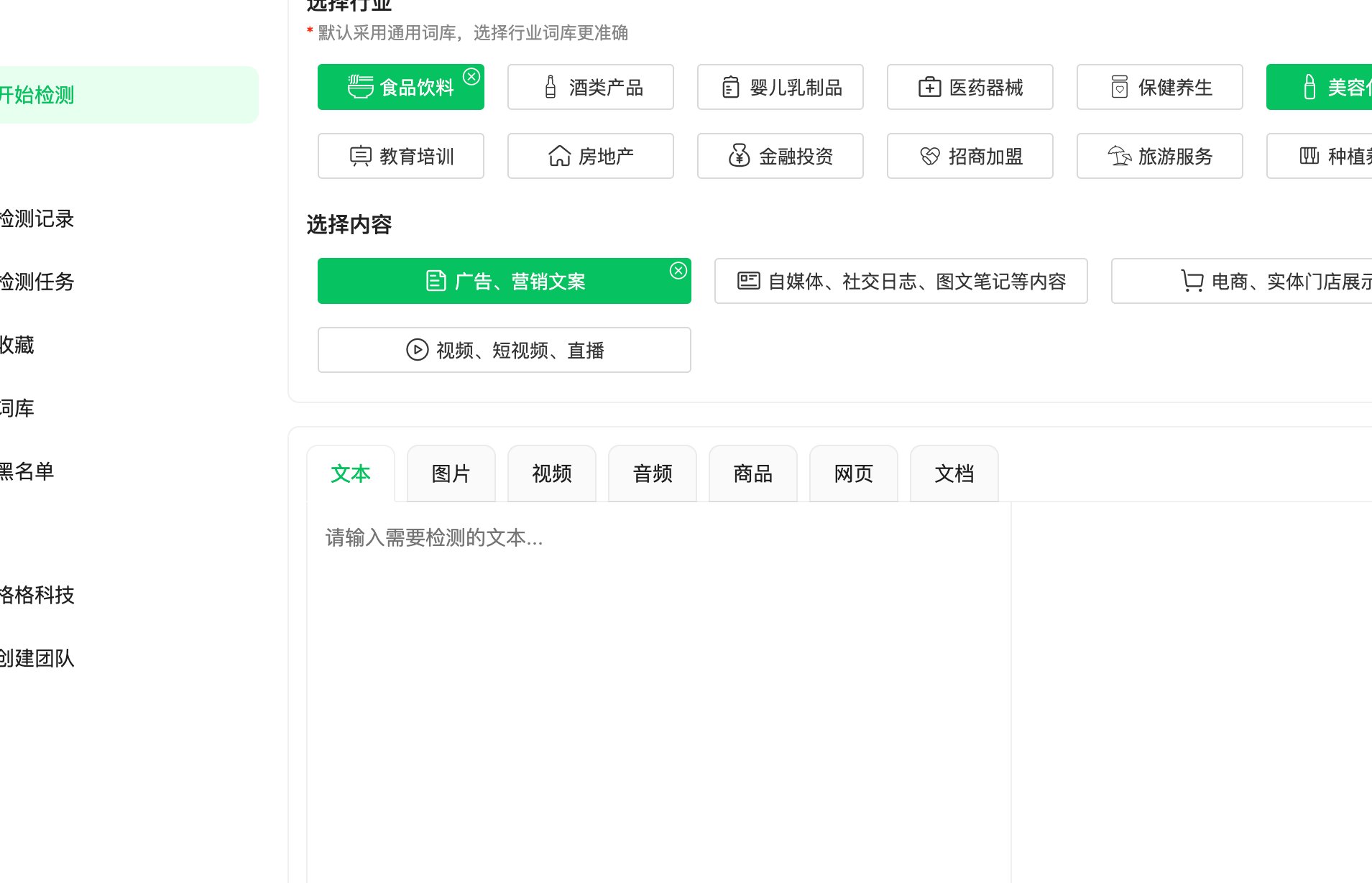

🛠️ 怎么挑对检测工具?这几个核心功能不能少

市面上的检测工具五花八门,免费的付费的都有,但不是所有工具都靠谱。有个博主贪便宜用了个免费工具,结果检测时漏掉了 “最佳” 这个词,发出去第二天就被警告。后来换了个付费工具才发现,那个免费工具的词库还是半年前的版本,早就跟不上平台更新了。

选工具首先看词库更新速度。必须要求工具能做到 “周更”,最好是 “日更”。你可以问问客服,他们的词库来源是什么,是不是直接对接了各大平台的规则库。比如有没有和微信公众平台、抖音创作者服务中心同步数据,这直接决定了检测的准确性。

其次要看检测维度够不够细。好的工具不只会查单个词,还会分析上下文语境。比如 “疗效” 这个词,在医疗科普文里可能是违规的,但在历史文章里说 “中药的历史疗效” 就没问题。能做语义分析的工具,比单纯的关键词匹配要靠谱十倍。

还要看是否支持多平台检测。同一个词在不同平台风险等级不一样。“壮阳” 在公众号里是绝对禁区,但在某些健康资讯平台,只要有资质背书就能用。工具如果能让你选择检测的平台类型,比如 “小红书专用”“抖音专用”,会省很多事。

📝 光靠工具不够,这些人工校验技巧必须掌握

别以为用了检测工具就万事大吉。有个科技号博主,检测工具显示没问题,结果文章还是被删了。后来才发现,他在评论区回复用户时说了句 “这款手机秒杀苹果”,评论区的内容工具可检测不到。所以发布后一定要自己再扫一遍,包括标题、正文、图片水印、甚至是标签和评论区回复。

人工校验要重点看 “模糊地带” 的词。比如 “推荐” 和 “推荐购买”,前者没事,后者就可能被判定为 “诱导消费”。工具可能把 “推荐购买” 标为低风险,但你自己要知道,在电商平台这类词就是高风险。这种时候就得靠经验判断,工具只是参考,不能完全依赖。

还有些行业专属的敏感词,通用检测工具可能覆盖不到。做医疗健康类的要特别注意,“根治”“治愈率” 这些是红线,但 “改善”“缓解” 也要看搭配。做金融的更得小心,“保本”“无风险” 哪怕只出现一次,都可能被定性为违规。最好自己建一个行业敏感词表,每次发文前对照着查。

📌 结合平台规则玩透检测,违规概率降一半

每个平台的 “脾气” 都不一样。小红书对 “最低价”“独家” 这类营销词查得特别严,但对 “亲测有效” 这种个人体验描述相对宽容。抖音则反过来,对 “亲测” 管得松,对 “绝对”“一定” 这类词零容忍。你得把平台规则和检测工具结合起来用。

比如发公众号文章,先用工具检测一遍,然后再去微信公众平台的 “原创保护” 里看一下最新的违规案例。那里会公示最近被处罚的文章,你可以对照着看自己的内容有没有类似表述。这种 “工具 + 官方案例” 的双重校验,比单一方法靠谱多了。

还要注意平台的 “动态规则”。每年 3・15、双十一这些节点,平台会临时加强对虚假宣传词的管控。比如双十一前后,“全网最低”“仅此一天” 这类词的违规风险会飙升,平时可能只是警告,这段时间就直接删文。检测工具如果有 “节点预警” 功能最好,没有的话自己要提前做好准备。

🔄 建立 “检测 - 反馈 - 优化” 的闭环,让内容安全成为习惯

有个百万粉丝的博主分享过他的经验:每次发文后,他都会把平台的反馈记录下来。如果某篇文章被提示 “含有敏感内容”,哪怕没被处罚,也会把相关段落摘出来,用检测工具反复比对,找出可能的违规点,然后更新到自己的 “避雷手册” 里。

这种闭环思维很重要。你可以建一个 Excel 表格,记录每次的违规原因、涉及的词汇、平台的处理结果。过三个月回头看,就能发现自己常踩的坑在哪里。比如有的博主发现自己总在 “功效宣传” 上出错,就专门针对这类词汇做强化检测。

还要定期参加平台的规则培训。抖音、微信都会定期举办创作者直播课,讲最新的违规案例和规则变化。这些内容往往比工具更新还快,听完之后马上调整自己的检测重点。比如上个月微信刚强调了 “虚拟货币” 相关词汇的管控,第一时间在检测时重点排查,就能避开很多风险。

内容安全不是一劳永逸的事。平台规则在变,用户口味在变,你的检测方法也得跟着变。但只要把 “先用工具扫,再人工查,结合平台规则反复看” 变成习惯,违规风险至少能降低 80%。毕竟对自媒体来说,活着才有机会涨粉赚钱,不是吗?