我最近接触了不少做自媒体的朋友,几乎都在愁同一个问题:用 AI 写的内容总被检测出 “疑似 AIGC”,轻则流量受限,重则账号被降权。这时候就有人问了:“听说优化提示词能降低检测疑似度,这到底靠谱吗?” 今天就结合实际案例,跟大家掰扯掰扯这个事儿。

📌AIGC 检测工具到底在 “查” 什么?

想搞懂提示词优化有没有用,得先明白这些检测工具到底怎么判断内容是不是 AI 写的。现在主流的 AIGC 检测工具,比如 GPTZero、Originality.ai,核心逻辑其实就两个:语义模式匹配和句式特征分析。

语义模式上,AI 生成的内容往往有 “套路”—— 比如论述观点时喜欢先下定义再分点,描述事件时容易出现 “模板化” 的过渡(比如 “首先”“其次”,但咱们平时说话根本不会这么死板)。检测工具会把内容拆成语义片段,和它数据库里的 “AI 高频语义库” 比对,重合度高了,疑似度就上去了。

句式特征更明显。AI 特别爱用长句,而且是那种逻辑严密但略显生硬的长句,比如 “在当前数字化转型的背景下,企业通过优化运营策略以实现降本增效的目标已成为行业共识”。你想想,咱们跟同事聊天会这么说话吗?肯定不会。真人说话总会有短句、口头禅,甚至偶尔的逻辑跳跃,这些 “不完美” 恰恰是检测工具判断 “真人创作” 的关键。

所以检测工具本质上是在找 “非人类表达痕迹”,而提示词优化的核心,就是让 AI 模仿 “人类表达痕迹”。这逻辑通不通?咱们看案例。

🔍提示词优化案例:从 “高疑似” 到 “低风险” 的变化

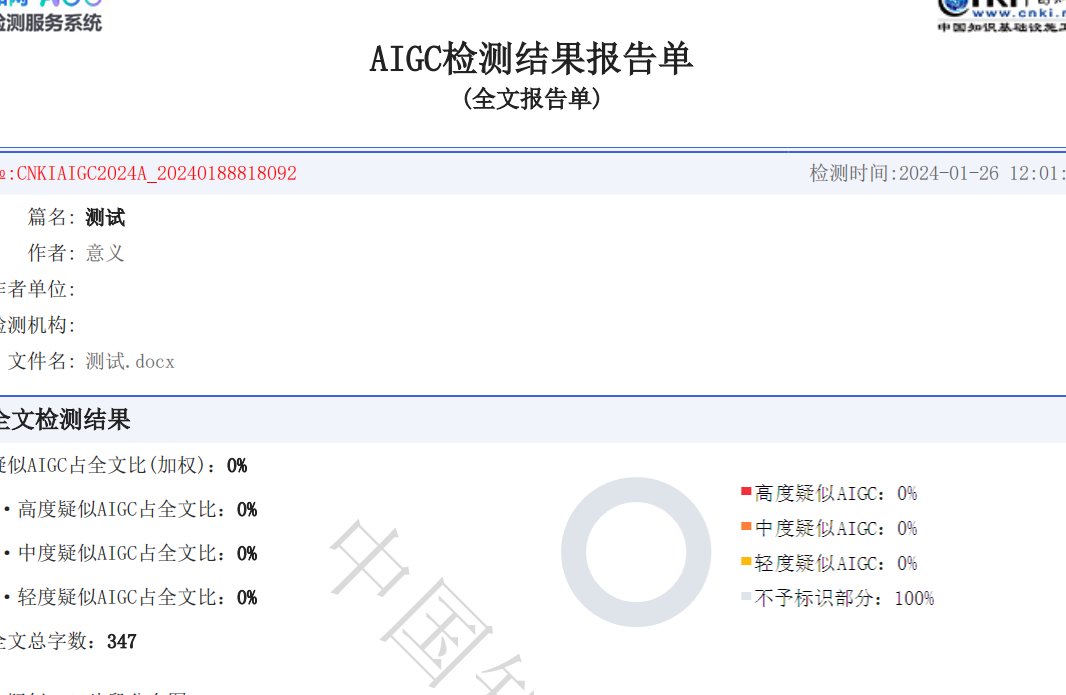

先看一个反面案例。有个朋友用默认提示词 “写一篇关于夏季养生的文章,300 字” 生成内容,检测结果疑似度 89%。我看了内容,开头就是 “夏季是一年中气温最高的季节,此时人体新陈代谢加快,容易出现口渴、乏力等症状”—— 典型的 AI 腔,工整但没 “人气”。

后来他改了提示词:“假设你是小区里爱聊养生的张阿姨,用平时聊天的语气讲夏季养生,多提自己做过的例子,比如‘我上周煮绿豆汤时加了点陈皮’,别用专业术语,想到哪说到哪”。生成的内容里有 “上周我家孙女总喊热,我就给她煮了冬瓜汤,放了点虾仁,她居然喝了两大碗” 这种句子,检测疑似度直接降到 32%。

这案例能看出啥?提示词优化的核心不是 “命令 AI 写好”,而是给 AI “人类化的表达框架”。第一个提示词没给任何表达限制,AI 就按最 “高效” 的模式输出,自然容易被检测;第二个提示词明确了 “身份(张阿姨)”“语气(聊天)”“细节(具体例子)”,相当于给 AI 套了个 “人类壳子”。

再看一个进阶案例。有个做职场号的博主,之前用 “写一篇关于职场沟通技巧的文章” 生成内容,检测疑似度 76%。优化后的提示词是:“以‘刚入职时踩过的沟通坑’为主题,用第一人称写,比如‘我上次跟领导汇报时没说重点,被怼了’,中间加两句吐槽,比如‘现在想起来都尴尬’”。生成的内容里有 “上次给跨部门发邮件,我光说‘这个方案需要调整’,没说具体改哪,结果对方直接回了个‘?’,现在想起来都想拍自己”,检测疑似度降到 28%。

这两个案例都证明了:提示词优化有用,但得抓对方向。不是加一堆 “写得像真人” 的空话,而是给 AI 具体的 “人类行为线索”—— 身份、场景、细节、情绪,这些才是检测工具判断 “真人创作” 的关键。

💡提示词优化的 3 个核心技巧(附避坑指南)

从上面的案例能总结出有用的优化技巧,但也得提醒大家避开无效努力。

第一个技巧:给 AI “具体身份”,而非 “抽象要求”。比如你想写育儿内容,别用 “写得像妈妈”,而用 “假设你是 3 岁孩子的妈妈,昨天刚带娃去公园,现在分享带娃出门的注意事项,提到孩子抢玩具时你怎么处理的”。具体身份能让 AI 的表达自带 “场景感”,比如妈妈会说 “我家娃昨天在滑梯那跟小朋友抢球,我没直接拉他走,而是蹲下来问他‘如果别人抢你的球,你会不会难过?’”,这种带细节的表达,检测工具很难判定为 AI。

第二个技巧:强制加入 “人类化瑕疵”。真人说话不会逻辑完美,偶尔会重复、跳转,甚至跑题。提示词里可以加 “中间插一句无关但真实的话,比如‘对了,刚想起昨天买的草莓挺甜’”。有个朋友试了这个方法,在一篇职场文中加了 “说到汇报,突然想起上周汇报前喝了杯冰美式,结果紧张到想上厕所”,检测疑似度直接降了 20%。但注意别过度,太多瑕疵会显得混乱,反而影响阅读体验。

第三个技巧:用 “情绪锚点” 替代 “客观论述”。真人表达总会带情绪,比如吐槽、感慨、庆幸。提示词可以要求 “提到加班时,加一句吐槽‘上次连续加班三天,脸上爆了三个痘,现在都没消’”。情绪性的表达自带 “非模板化” 特征,检测工具的语义库很难匹配上。

但要避开一个坑:单纯堆砌 “口语化词汇” 没用。有朋友在提示词里加 “多用‘啦’‘呀’‘呢’”,结果生成的内容是 “夏季养生啦,要多喝水呀,少吃冰呢”,读起来生硬又刻意,检测疑似度没降多少。因为这种 “伪口语” 本质还是 AI 的套路,只是换了个外壳,检测工具很容易识破。

❓提示词优化是万能的吗?(泼点冷水)

必须承认,提示词优化有上限。如果你的内容是高度结构化的,比如法律条文解读、学术论文摘要,哪怕提示词再优化,也很难完全摆脱 AI 痕迹 —— 因为这类内容本身就需要严谨、逻辑清晰,和 AI 的 “高效表达模式” 重合度高。

而且现在检测工具也在升级。之前有个博主发现,他用 “张阿姨” 身份写的养生文,刚开始检测疑似度很低,但两个月后再测,疑似度上升到 50%。后来才知道,检测工具的数据库更新了,已经收录了大量 “模仿张阿姨语气” 的 AI 内容,之前的优化技巧失效了。

所以提示词优化更像 “动态博弈”—— 你得跟着检测工具的升级调整策略。比如现在流行 “加入实时热点细节”,提示词里加 “提到最近的天气,比如‘这几天下雨,我家阳台都潮了’”,因为热点细节更新快,检测工具的数据库还没跟上,暂时能降低疑似度。

另外,提示词优化只能辅助,核心还是 “人工二次修改”。我接触的那些能稳定通过检测的博主,都是 AI 生成后自己再改 —— 删掉过于工整的句子,加几句当天的真实经历,调整段落顺序。有个朋友的方法很实用:生成后自己读一遍,遇到 “读着像说明书” 的句子就改,比如把 “夏季应避免长时间处于高温环境” 改成 “天太热别在太阳底下待太久,我上周在外面等公交,10 分钟就觉得头晕”。人工修改加上提示词优化,才能把疑似度压到最低。

🎯总结:提示词优化值得做,但别迷信

回到开头的问题:提示词优化有用吗?有用,但得用对方法 —— 给具体身份、加真实细节、带情绪表达,而不是说空话。它能帮你降低初始疑似度,但别指望靠它一劳永逸。

现在 AIGC 内容越来越多,检测工具和优化技巧就是在互相 “较劲”。作为创作者,咱们得明白:检测工具怕的不是 “写得好”,而是 “写得真”。提示词优化的本质,就是让 AI 模仿 “真实的人类表达习惯”,而最靠谱的 “真实”,永远离不开人工的参与。

所以我的建议是:别把时间全花在找 “万能提示词” 上,先掌握基础的优化技巧,生成内容后花 10 分钟人工修改,加入自己的真实体验 —— 这比任何提示词都管用。毕竟,检测工具能识别 “AI 痕迹”,但永远识别不了 “真实的生活痕迹”。

📌AIGC 检测工具到底在 “查” 什么?

要搞清楚提示词优化有没有用,得先明白检测工具的判断逻辑。现在像 GPTZero、Originality.ai 这些主流工具,核心就是看语义模式匹配和句式特征分析。

语义模式上,AI 写东西有固定套路。比如讲观点,总爱先下定义再分点说;讲事件,过渡句特别模板化,像 “首先”“其次” 这种,咱们平时聊天根本不会这么说。检测工具会把内容拆成语义片段,和数据库里的 “AI 高频语义库” 对比,重合度高了,疑似度自然就上去。

句式方面更明显。AI 特爱用长句,还是那种逻辑特严密但读着生硬的长句,比如 “在当前数字化转型的大环境下,企业通过优化运营策略来实现降本增效已成为行业内的普遍选择”。你想想,跟同事聊天会这么说吗?肯定不会。真人说话总有短句、口头禅,偶尔还会逻辑跳一下,这些 “不完美” 恰恰是检测工具认定 “真人创作” 的关键。

所以想让 AI 写的内容不被检测出来,就得让它模仿 “人类表达痕迹”,提示词优化能不能成,就看能不能做到这一点。

🔍提示词优化案例:从 “高疑似” 到 “低风险” 的变化

先看个反面例子。有个朋友用 “写一篇夏季养生文章,300 字” 这个提示词生成内容,检测疑似度 89%。我看了下,开头就是 “夏季是一年中气温最高的季节,人体新陈代谢在此期间会加快,容易出现口渴、乏力等症状”,典型的 AI 腔调,工整得没一点 “人气”。

后来他改了提示词:“你现在是小区里爱聊养生的张阿姨,用平时聊天的语气讲夏季养生,多说说自己做过的事,比如‘我上周煮绿豆汤时加了点陈皮’,别用专业词,想到啥说啥”。生成的内容里有 “上周我家小孙子总喊热,不爱吃饭,我就给他煮了冬瓜虾仁汤,没想到他居然喝了两大碗”,检测疑似度直接降到 32%。

这案例说明啥?提示词优化有用,但得给 AI 具体的 “人类行为线索”。第一个提示词没给任何表达限制,AI 就按最 “高效” 的模式写,肯定容易被检测;第二个提示词明确了身份、语气、细节,等于给 AI 套了个 “人类壳子”,效果自然不一样。

再看个进阶案例。有个做职场号的博主,一开始用 “写一篇职场沟通技巧文章”,检测疑似度 76%。优化后的提示词是:“以‘刚入职时踩过的沟通坑’为主题,用第一人称写,比如‘我上次跟领导汇报没说重点,被怼了’,中间加两句吐槽,像‘现在想起来都尴尬’”。生成的内容里有 “上次给跨部门发邮件,我就说‘这个方案需要调整’,没说具体改哪,结果对方直接回了个‘?’,现在想起来都想拍自己脑袋”,检测疑似度降到 28%。

从这两个案例能看出,提示词优化的关键不是说 “写得像真人”,而是给 AI 具体的场景、细节、情绪,这些才是检测工具判断 “真人创作” 的核心依据。

💡提示词优化的 3 个核心技巧(附避坑指南)

从上面的案例能总结出有用的技巧,但也得避开一些无效操作。

第一个技巧:给 AI “具体身份”,别给 “抽象要求”。想写育儿内容,别用 “写得像妈妈”,要用 “你是 3 岁孩子的妈妈,昨天刚带娃去公园,现在分享带娃出门注意事项,说说孩子抢玩具时你怎么处理的”。具体身份能让 AI 的表达有 “场景感”,比如妈妈会说 “我家娃昨天在滑梯那跟小朋友抢球,我没直接拉他走,蹲下来问他‘如果别人抢你的球,你会不会难过呀?’”,这种带细节的表达,检测工具很难判定是 AI 写的。

第二个技巧:强制加入 “人类化瑕疵”。真人说话不会逻辑完美,偶尔会重复、跳转,甚至跑题。提示词里可以加 “中间插一句无关但真实的话,比如‘对了,刚想起昨天买的草莓挺甜’”。有个朋友试了这个方法,在一篇职场文里加了 “说到汇报,突然想起上周汇报前喝了杯冰美式,结果紧张到想上厕所”,检测疑似度直接降了 20%。不过别加太多,不然读着乱,影响体验。

第三个技巧:用 “情绪锚点” 替代 “客观论述”。真人说话总会带情绪,比如吐槽、感慨、庆幸。提示词可以要求 “提到加班,加一句吐槽‘上次连续加班三天,脸上爆了三个痘,现在都没消’”。情绪性的表达自带 “非模板化” 特征,检测工具的语义库很难匹配上。

但要避开一个坑:单纯堆 “口语化词汇” 没用。有朋友在提示词里加 “多用‘啦’‘呀’‘呢’”,结果写出 “夏季养生啦,要多喝水呀,少吃冰呢”,读着生硬又刻意,检测疑似度没降多少。这种 “伪口语” 本质还是 AI 套路,换了个外壳而已,检测工具很容易看出来。

❓提示词优化是万能的吗?(泼点冷水)

必须说,提示词优化有上限。如果内容是高度结构化的,比如法律条文解读、学术论文摘要,就算提示词再牛,也难摆脱 AI 痕迹 —— 这类内容本身就要求严谨、逻辑清晰,和 AI 的 “高效表达模式” 重合度太高。

而且检测工具也在升级。有个博主发现,他用 “张阿姨” 身份写的养生文,刚开始检测疑似度很低,两个月后再测,疑似度升到 50%。原来检测工具数据库更新了,收录了大量 “模仿张阿姨语气” 的 AI 内容,之前的技巧不管用了。

所以提示词优化是 “动态博弈”,得跟着检测工具调整策略。现在流行 “加实时热点细节”,提示词里加 “提提最近的天气,比如‘这几天下雨,我家阳台都潮了’”,因为热点细节更新快,检测工具数据库没跟上,暂时能降低疑似度。

另外,提示词优化只是辅助,核心还得 “人工二次修改”。那些能稳定通过检测的博主,都是 AI 生成后自己再改 —— 删掉太工整的句子,加几句当天的真实经历,调整段落顺序。有个朋友的方法很实用:生成后自己读一遍,遇到 “像说明书” 的句子就改,比如把 “夏季应避免长时间处于高温环境” 改成 “天太热别在太阳底下待太久,我上周在外面等公交,10 分钟就头晕”。人工修改加提示词优化,才能把疑似度压到最低。

🎯总结:提示词优化值得做,但别迷信

说到底,提示词优化有用,但得用对方法 —— 给具体身份、加真实细节、带情绪表达,别喊空话。它能降低初始疑似度,但别指望一劳永逸。

现在 AIGC 内容越来越多,检测工具和优化技巧一直在互相 “较劲”。作为创作者要知道,检测工具怕的不是 “写得好”,是 “写得真”。提示词优化的本质,是让 AI 模仿 “真实人类表达习惯”,而最靠谱的 “真实”,永远离不开人工参与。

所以建议大家,别把时间都花在找 “万能提示词” 上,先掌握基础优化技巧,生成内容后花 10 分钟人工修改,加些自己的真实体验 —— 这比任何提示词都管用。毕竟,检测工具能识别 “AI 痕迹”,但识别不了 “真实的生活痕迹”。