🚨 别等封号才后悔,违规词检测是内容安全的第一道防线

现在做内容的谁没踩过违规词的坑?上个月有个做美妆号的朋友,就因为在文章里写了 “最有效” 三个字,直接被平台限流一周。等她发现的时候,那条本来能爆的笔记已经凉透了。更惨的是个做财经内容的博主,提到某类产品时用了 “保本” 这种词,不仅账号被降权,还收到了监管部门的提醒。

这些案例听着吓人,但真不是危言耸听。现在不管是公众号、短视频文案还是电商详情页,平台的审核机制都越来越严。你以为没问题的词,可能早就被列入了敏感词库。尤其是那些看似 innocuous 的词语,比如 “最佳”“第一” 这类极限词,或者涉及医疗、金融的专业术语,稍不注意就可能触发违规。

更麻烦的是,不同平台的规则还不一样。同样一个词,在小红书可能只是限流,到了抖音可能直接删除内容,放到微信公众号里甚至可能影响整个账号的信用分。要是做矩阵号的,一套文案发多个平台,风险就更大了。

所以说,文章发布前过一遍违规词检测,真不是多此一举。这一步能帮你避开 80% 的显性风险,剩下的 20% 再靠人工排查,基本上就能保证内容安全。别觉得麻烦,比起内容被删、账号被封的损失,花这几分钟做检测实在太值了。

🔍 选对工具省一半力,这 3 类违规词检测工具各有妙用

市面上的违规词检测工具少说有几十种,不是越贵越好,得看你的具体需求。我用过不下 20 款这类工具,发现其实可以分成三大类,各有各的优势。

通用型检测工具适合大部分场景。像 “句易网”“零克查词” 这类,覆盖的平台广,微信、抖音、快手这些主流平台的规则都有收录。它们的优点是操作简单,直接复制文本进去就能出结果,还会标注风险等级,新手也能快速上手。不过这类工具对细分领域的覆盖不够深,比如医疗、教育这些有特殊规定的行业,可能查得不那么全。

平台专属工具就得针对性用了。比如小红书的 “创作中心” 里就有自带的违规词检测功能,B 站也有 “创作工具” 里的敏感词检查。这些工具的好处是完全贴合平台规则,毕竟是自己家的审核标准,检测精度会更高。但缺点也明显,只能用于单个平台,做全平台分发的话就得来回切换,有点麻烦。

行业定制工具就适合专业领域了。像做医疗内容的,可以用 “医查查” 这类专门针对医疗术语的检测工具;金融领域有 “金监词库” 这类专业工具。它们会收录很多行业内的特殊规定,比如医疗不能说 “治愈”,金融不能提 “保本”,这些在通用工具里可能查不出来。不过这类工具一般要付费,而且操作相对复杂,得花点时间学习。

选工具的时候别贪多,新手先从通用型的开始,用熟了再根据自己的领域补充专门的工具。我自己的习惯是,先用句易网整体查一遍,再用发布平台的专属工具过一遍,涉及到专业内容的话,最后用行业工具收尾。这样虽然多花几分钟,但能把风险降到最低。

📝 3 分钟搞定检测流程,新手也能快速上手

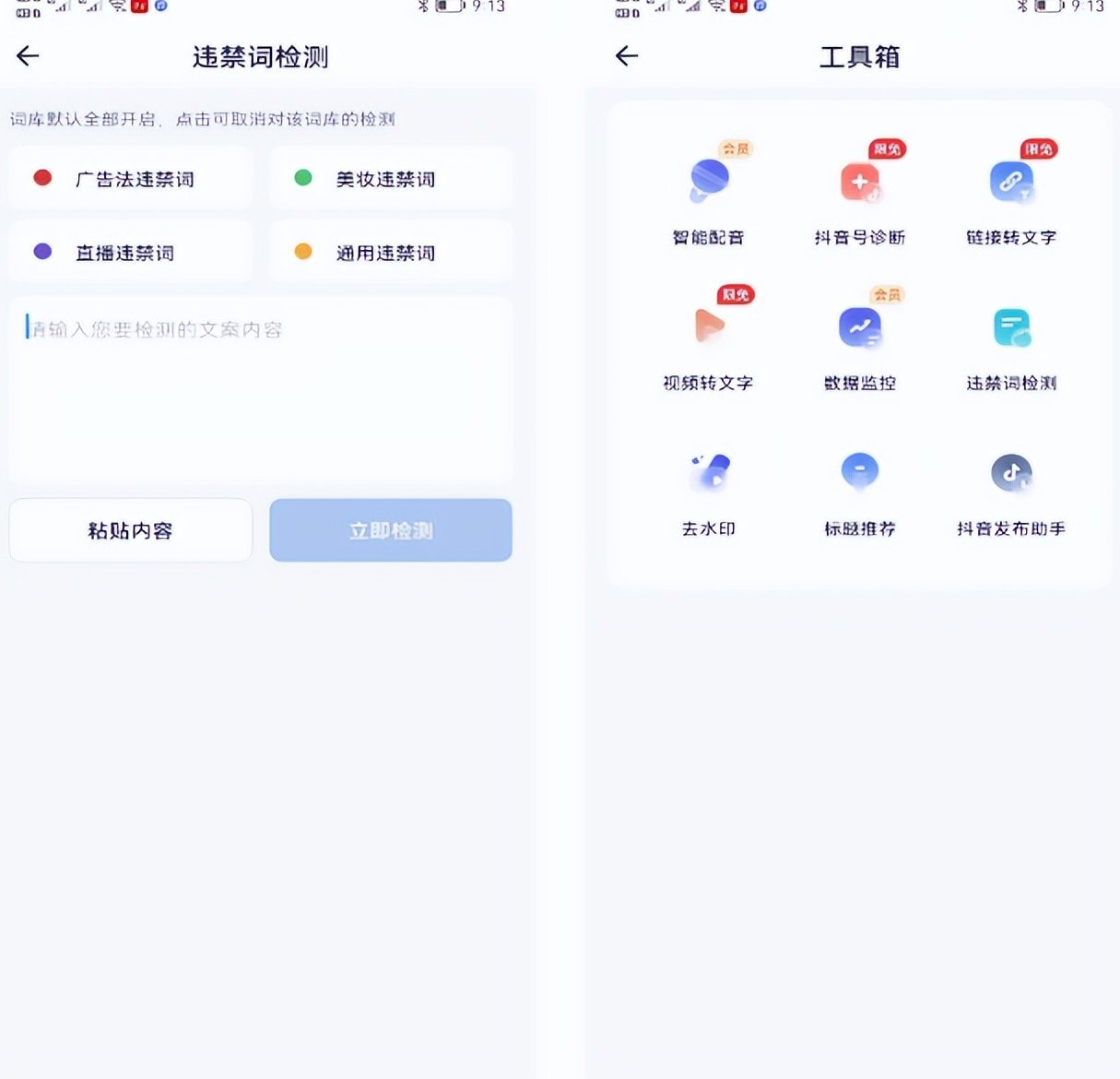

其实违规词检测的流程很简单,哪怕是第一次用,跟着步骤走也能很快学会。我拿最常用的 “句易网” 举个例子,给你们说说具体怎么操作。

第一步是复制全文。不管你是在 Word 里写的,还是直接在编辑器里写的,都要把完整的文本复制下来。记住,一定要全选,别漏了标题和结尾的标签,有时候问题就出在这些地方。比如标题里的 “最” 字,或者结尾的联系方式,都可能触发违规。

第二步是粘贴到检测框。打开工具网站后,找到文本输入区,直接粘贴就行。有些工具支持分段检测,但我建议还是全文检测,这样能看到上下文的影响。比如 “功效” 这个词单独看没问题,但如果前面加了 “治疗”,就可能变成违规组合。粘贴完别急着点检测,先看看有没有格式问题,比如多余的空格、换行符,这些可能会影响检测结果。

第三步是设置检测参数。大部分工具都能选检测范围,比如是否包含极限词、是否检测政治敏感词、是否检查联系方式等。根据你的内容类型选就行,一般情况下全选最保险。如果是发在特定平台的,比如抖音,最好在设置里勾选对应的平台选项,这样工具会优先匹配该平台的规则。

第四步是分析检测结果。点击检测后,工具会在几秒到十几秒内出结果。重点看标红和标黄的部分,标红的是高危词,必须修改;标黄的是中危词,最好替换;标绿的是低危词,可以根据情况决定。每个词后面一般会有解释,说明为什么违规,以及建议替换成什么词,照着改就行。

改完之后最好再检测一遍。有时候改了一个词,可能和前后文又形成了新的违规组合。比如把 “最有效” 改成 “很有效”,但后面接了 “治愈率”,还是有问题。所以二次检测很有必要,确保所有风险都被处理掉了。

整个流程下来,熟练的话一分钟就能搞定,新手慢一点也就三分钟。我见过很多人嫌麻烦跳过这步,结果内容发出去没多久就被下架,反而要花更多时间去申诉、修改,得不偿失。

⚠️ 这些 "隐形雷区",光靠工具可筛不出来

虽然工具能帮我们解决大部分问题,但有些 “隐形雷区” 是工具查不出来的,这些就得靠自己多留意了。我总结了几个最容易踩坑的地方,你们写的时候多注意。

谐音和变体词是最容易被忽视的。现在很多人觉得把 “钱” 写成 “米”,“死” 写成 “4” 就能躲过检测,其实平台早就盯上这些套路了。上个月有个美食号,把 “最辣” 写成 “蕞辣”,结果还是被判定为违规。工具一般只能识别标准字,对这些变体词反应不过来,但人工审核的时候一眼就能看出来。所以别耍小聪明,这类词最好直接换掉,比如用 “很辣” 代替 “最辣”。

上下文关联风险也很容易漏。有些词单独看没问题,但组合起来就有问题了。比如 “功效” 这个词本身没问题,但如果前面加了 “治疗”,变成 “治疗功效” 就违规了。工具一般是单个词检测,不会考虑上下文,这就得靠自己通读的时候多留意。我自己的习惯是改完工具标出的问题后,再通读一遍,特别注意那些可能有歧义的组合。

敏感话题关联也得小心。有些词本身不敏感,但如果和敏感话题放在一起就有问题了。比如 “疫情” 相关的内容,哪怕用的词都没问题,也可能因为话题敏感被限流。这种情况工具是查不出来的,得靠自己判断。如果涉及到近期的敏感事件,最好先看看平台的最新公告,别碰那些正在严打的话题。

还有些行业内的潜规则,工具也不一定收录。比如教育行业,不能提 “保过”,但有些地方会说 “通过率 99%”,这其实也是打擦边球。医疗行业里,“改善” 和 “治愈” 的区别,工具可能标不出来,但审核的时候差别很大。这些就得靠自己多了解行业规则,不能全指望工具。

所以说,工具只是辅助,最终还是要靠自己对内容的把控。我的建议是,检测完之后,最好再站在审核员的角度读一遍,想想有没有什么地方可能引起误解,或者有没有打擦边球的嫌疑。多花这一两分钟,能避开很多工具查不出来的坑。

📈 从被动检测到主动规避,老编辑的 3 个独家技巧

用熟了检测工具之后,其实可以更进一步,从被动检测变成主动规避。这样既能提高效率,又能减少修改成本。我总结了三个自己常用的技巧,分享给你们。

建立自己的专属词库是个好办法。每个领域都有一些高频出现的敏感词,比如美妆领域的 “最有效”“纯天然”,教育领域的 “保过”“必看”。我会把这些词整理成一个表格,写作的时候随时翻看,尽量一开始就避开。还可以按风险等级分类,比如 “绝对不能用”“尽量不用”“可以用但要小心”,这样写的时候就有个明确的参考。时间长了,这些词会形成条件反射,不用刻意想也能避开。

写的时候就注意用词,比写完再改效率高多了。比如想表达 “最好”,可以换成 “很受欢迎”;想说 “治疗”,可以换成 “改善”。我现在写的时候,脑子里会自动过滤那些可能有问题的词,直接用安全的表达方式。刚开始可能有点慢,练熟了反而比写完再改更快。我还会在编辑器里设置一些快捷短语,把常用的安全表达存起来,比如 “深受用户喜爱”“很多人反馈不错”,这样写的时候直接调用,省得临时想。

定期更新规则库也很重要。平台的规则是经常变的,上个月能用的词,这个月可能就不能用了。我会每周花半小时,看看主要平台的公告,把新出现的敏感词加到自己的词库里。比如前段时间,很多平台开始限制 “家人们”“老铁” 这类词,我看到公告后马上更新了自己的词库,避免踩坑。还可以关注一些行业内的公众号,他们会及时整理最新的规则变化,省得自己一个个看公告。

另外,多分析自己和别人的违规案例也很有用。如果自己的内容被下架了,一定要仔细看申诉理由,把涉及到的词记下来。平时刷平台的时候,看到别人的内容被删或者限流,也可以留意一下可能的原因。我有个专门的文档,记录这些案例,没事的时候翻一翻,能积累很多实战经验。

其实做内容久了就会发现,规避违规词不只是为了过审,也是为了让内容更专业。那些靠打擦边球吸引眼球的内容,即使能通过审核,也走不远。真正好的内容,是用合规的方式把价值传递给用户,这才是长久之道。