打造不被限流的自媒体内容?先搞定违规词检测这关

做自媒体的都知道,最怕的不是没流量。是辛辛苦苦写的内容发出去,阅读量刚有点起色,突然就收到平台的限流通知。更惨的是直接被下架,甚至账号被降权。这种时候你可能都懵了 —— 我没写啥违规的啊?

其实问题往往藏在那些你没注意到的词里。现在各大平台对内容的审核越来越严,有些词看着挺普通,放在特定语境里就可能触发违规机制。想让内容安安稳稳获得曝光,先把违规词检测这门课修明白。

🚨 为什么违规词会成为限流 “隐形杀手”?

很多人觉得自己内容没问题,就是运气不好才被限流。真不是这样。平台的审核系统早就从人工为主变成了 AI + 人工的模式,AI 对关键词的敏感度远超想象。

有些词属于 “显性违规”,比如涉及政治、色情、暴力的词汇,大家基本都知道要避开。但更多时候,我们栽在 “隐性违规词” 上。这些词单独看没问题,组合起来或者在特定场景下就可能被判定为违规。比如 “最” 字,“最好用”“最便宜” 这类极限词,很多平台都是明令禁止的。还有一些医疗健康领域的词,“治愈”“根治” 之类的,普通人随便用,很容易触线。

平台的审核标准也不是一成不变的。今天能用的词,可能明天就被加入黑名单。去年我有个做美妆号的朋友,写文章用了 “药妆” 这个词,以前一直没事,突然某天就因为这个词被限流。后来才知道,相关部门出台了新规,“药妆” 属于违规宣传用语。

更麻烦的是不同平台的标准不一样。同样一个词,在 A 平台能发,在 B 平台可能就不行。比如 “返利” 这个词,在有些电商平台是敏感词,在社交平台可能就宽松一些。要是你做的是多平台分发,就得挨个研究每个平台的规则,这工作量可不小。

🔍 常见违规词类型及避坑指南

想避开违规词,首先得知道它们大概分哪几类。我整理了一下,常见的违规词主要有这几种,大家可以对照着自查。

极限词绝对是重灾区。“第一”“顶级”“独家”“国家级” 这些词,几乎所有平台都在严打。很多人觉得用 “之一” 就能规避,比如 “国内顶级品牌之一”,其实还是有风险。稳妥的办法是用 “优质”“受欢迎的” 这类词替代。

虚假宣传类词汇也得小心。“百分百有效”“无效退款”“永不褪色” 这类承诺性质的词,很容易被判定为虚假宣传。尤其是做产品推广的时候,千万别为了效果夸大其词。可以换成 “很多用户反馈不错”“根据多数人使用体验” 这类更客观的表述。

医疗健康领域的违规词特别多,而且专业性强,普通人很容易踩坑。“治疗”“防癌”“抗癌”“改善体质” 这些词,非专业医疗机构和人士绝对不能用。就算是分享养生经验,也得注意措辞。比如不能说 “吃这个能治失眠”,可以说 “吃这个对改善睡眠质量有帮助”。

还有一类是涉及政治、宗教、社会敏感事件的词汇。这类词的界限比较模糊,但绝对要谨慎。比如一些领导人的名字,不能随便提及;一些社会热点事件,没尘埃落定前最好别评论。

另外,不同行业有各自的特殊违规词。金融领域的 “保本”“无风险”,教育领域的 “保过”“必上名校”,这些都是雷区。做哪个领域的内容,就得把这个领域的禁忌词摸清楚。

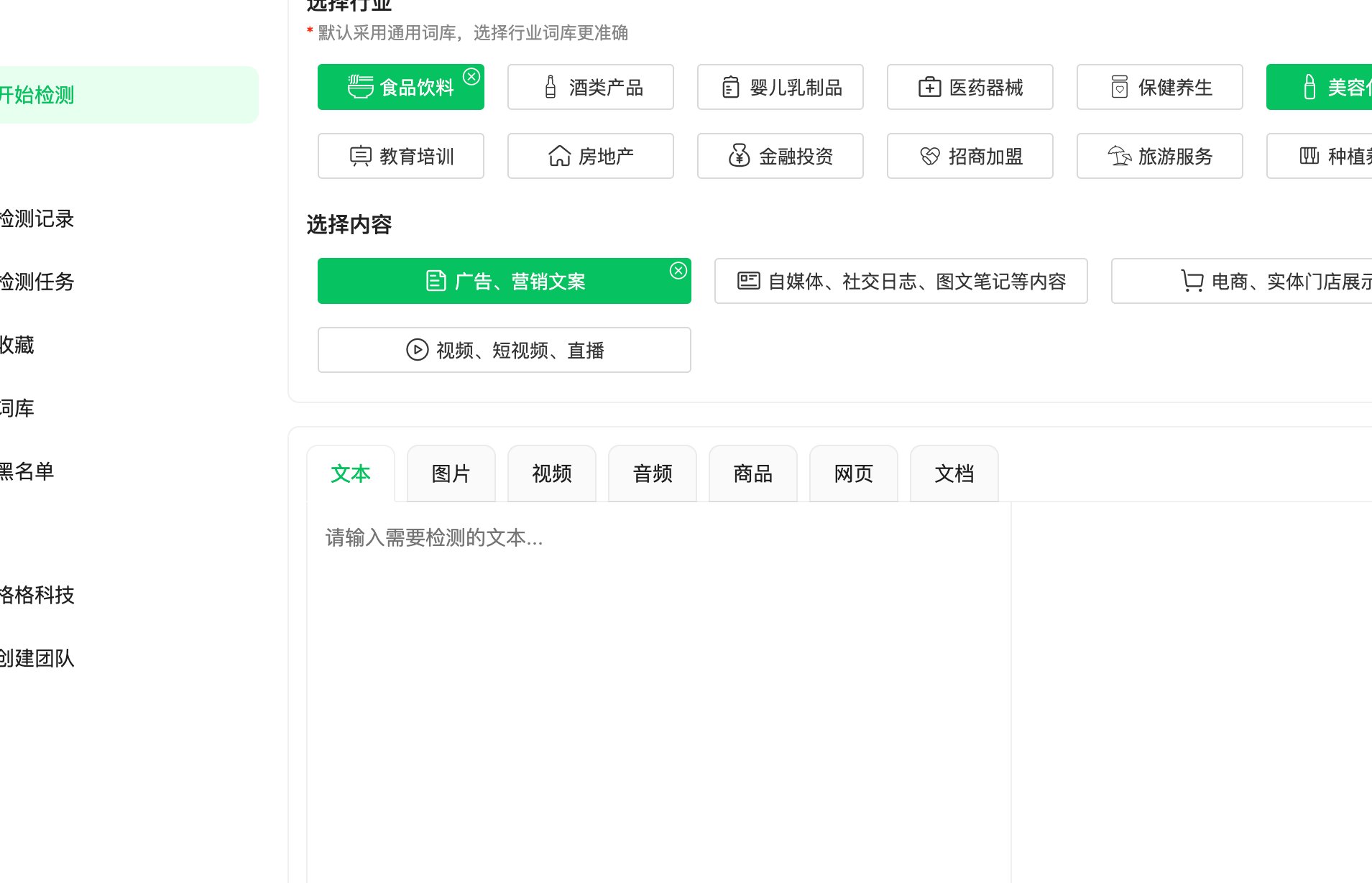

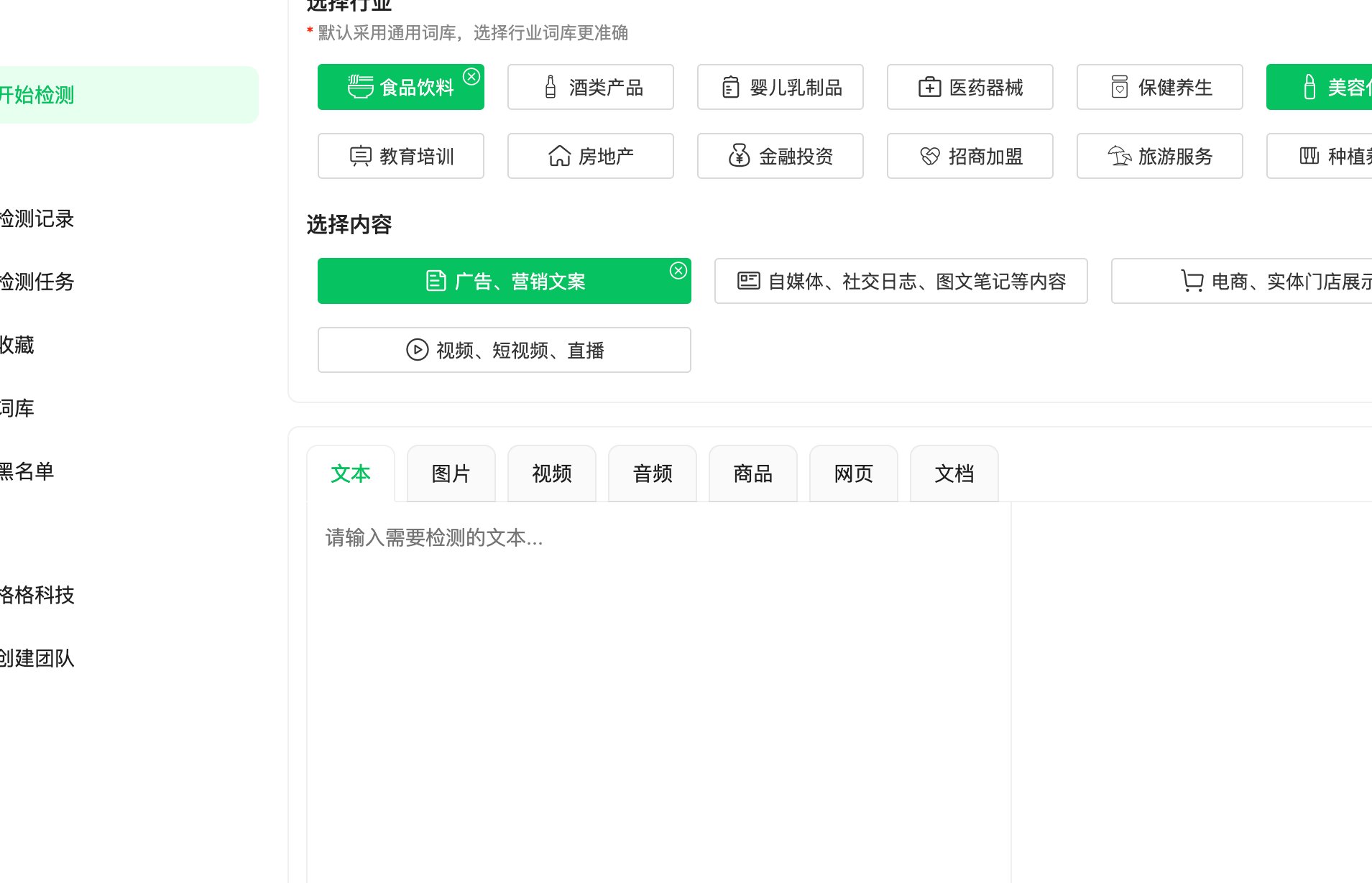

🛠️ 实用的违规词检测工具推荐

光靠自己记肯定不行,现在有很多工具能帮我们检测违规词,效率比人工高多了。

主流的自媒体平台,其实都内置了一些检测功能。比如微信公众号的 “原创保护” 功能,发布前会进行简单的敏感词检测。抖音、快手这些短视频平台,上传文案时也会有提示。不过这些内置工具的检测范围比较有限,只能作为初步筛查。

专门的违规词检测工具更靠谱。我常用的有 “句易网”,它能检测极限词、敏感词、违规词,还能区分不同平台的规则,挺方便的。输入文本,一键检测,会把可疑的词标出来,还会给出替换建议。

“新榜敏感词检测” 也不错,除了检测功能,还会定期更新各平台的规则变化,能帮我们及时了解最新动态。它的数据库比较全,尤其是在新媒体领域,覆盖得很广。

如果是做电商相关内容,“淘宝敏感词检测工具” 必须安排上。电商平台的规则特别多,尤其是广告法相关的词汇,一不小心就违规。这个工具能精准识别电商场景下的敏感词,很实用。

还有一些浏览器插件,比如 “敏感词检测助手”,可以在我们编辑内容的时候实时检测,边写边改,效率更高。

不过要注意,工具不是万能的。它们能帮我们筛查大部分明显的违规词,但对于一些语义层面的违规,还是得靠自己判断。最好是先用工具检测,再自己通读一遍,结合平台规则仔细检查。

📝 内容创作中规避违规词的实用技巧

知道了违规词类型,也有了检测工具,还得在创作过程中养成好的习惯,从源头减少违规风险。

写文章前,先明确自己的内容领域和发布平台,把该平台该领域的核心违规词列出来,创作的时候时刻提醒自己。比如做美食号,就要知道 “最养胃”“包治胃病” 这类词不能用;做教育号,“保证提分”“必过” 这类词要避开。

多用客观描述,少用主观判断。比如不说 “这款产品是最好的”,可以说 “这款产品在用户满意度调查中得分较高”;不说 “吃了肯定瘦”,可以说 “部分用户反馈使用后体重有下降”。

学会用模糊表述替代绝对化表述。“可能”“或许”“部分”“有些” 这些词可以多用上。比如 “可能对某些人有帮助” 就比 “绝对有效” 安全多了。

涉及数据的时候,尽量提供来源。“根据某某机构 2024 年的调查数据显示” 比单纯说 “有数据表明” 更可信,也不容易被判定为虚假宣传。

如果实在不确定某个词能不能用,就换个说法。比如想表达 “效果很好”,可以说 “用户反馈不错”;想表达 “价格很低”,可以说 “价格比较亲民”。多琢磨几种表达方式,总能找到既安全又能表达意思的说法。

写完之后,一定要通读几遍。有时候我们自己写的内容,因为太熟悉了,反而不容易发现问题。可以隔一段时间再看,或者请同事朋友帮忙看看,换个视角可能会发现一些潜在的违规点。

🔄 多平台分发时的违规词处理策略

现在做自媒体,很少有人只做一个平台。多平台分发能扩大影响力,但也带来了违规词处理的难题 —— 不同平台规则不一样,怎么才能高效适配呢?

我的建议是建立一个 “基础素材库”,里面的内容用最稳妥的表述,尽量避开所有平台的通用违规词。然后针对不同平台,制作 “平台专属版本”。比如同样一篇关于护肤品的文章,发在小红书和发在抖音,用词可能就要有所区别。

可以做一个 “平台违规词对照表”,把常用平台的特殊违规词整理出来,分发前对照着修改。比如小红书对 “医美” 相关词汇审核较严,抖音对 “钱”“赚钱” 这类词比较敏感,这些都要记下来。

利用工具批量处理。有些工具支持批量检测不同平台的违规词,比如把基础素材导入,选择要发布的几个平台,工具会分别给出修改建议。虽然不能完全依赖,但能节省不少时间。

发布前一定要在目标平台进行预览。有些词在编辑器里没问题,发布后可能会被和谐。预览的时候仔细看看,有没有词语被替换成 * 号或者被删除的情况,如果有,及时修改。

还要关注各平台的公告和规则更新。平台规则调整很频繁,比如前段时间微信公众号调整了对 “虚拟货币” 相关内容的审核标准,如果你没及时了解,可能就会踩坑。可以关注一些专门解读平台规则的账号,第一时间获取信息。

如果是团队操作,可以分工负责不同平台的内容审核。每个人专门研究 1-2 个平台的规则,这样能更专业、更高效地处理违规词问题。

📈 长期合规运营的内容策略

避开违规词只是基础,想长期做好自媒体,还得从内容策略上入手,做到既合规又有吸引力。

深耕垂直领域很重要。专注于一个领域,能更深入地了解这个领域的规则和禁忌,也更容易建立专业度。用户关注你,也是因为你在这个领域的内容有价值。比如做母婴号,就专注于育儿知识、母婴产品推荐,别今天聊母婴,明天聊财经,跨界太多不仅容易踩坑,还会稀释用户对你的认知。

打造个人 IP,用真诚的态度做内容。现在的用户越来越反感硬广和夸大宣传,反而喜欢真实、有温度的内容。可以多分享自己的真实体验和感受,用 “我觉得”“我用过” 这类口吻,既能避免违规,又能拉近和用户的距离。

多做原创内容。原创内容不仅更容易获得平台推荐,也能减少违规风险。因为搬运的内容,你很难保证原内容没有违规词,而且重复内容在多个平台分发,也容易被判定为低质内容。

和用户多互动,了解他们的需求和反馈。用户的留言、评论里,往往能找到很多合规的内容灵感。而且和用户互动多了,平台也会认为你的账号活跃度高,给予更多流量支持。

定期复盘自己的内容。看看哪些内容没违规还获得了高流量,总结它们的共同点;哪些内容因为违规被处理了,分析原因,避免再犯。把这些经验用到后续的创作中,不断优化内容策略。

关注政策法规的变化。平台规则是基于国家政策法规制定的,了解大方向上的规定,能帮我们更好地把握内容边界。比如广告法、电子商务法这些,虽然看起来和自媒体关系不大,但很多条款都和我们的内容创作息息相关。

做自媒体,合规是底线,流量是目标。把违规词检测变成创作过程中的一个习惯,就像写完内容要检查错别字一样自然。刚开始可能觉得麻烦,熟练之后就会发现,这其实是在帮我们规避风险,让账号走得更稳、更远。