🚨 当 AI 生成内容泛滥成灾,企业的内容安全防线正在被悄悄瓦解

打开社交平台,刷到的种草文案可能来自 ChatGPT;浏览新闻资讯,某篇 "深度分析" 或许出自 AI 写作工具;甚至收到的客户反馈,都可能是机器批量生成的垃圾信息。这不是危言耸听,而是当下内容生态的真实写照。

AI 生成内容的爆发式增长,正在给企业带来前所未有的内容安全挑战。去年某电商平台的 "虚假好评" 事件中,超过 30% 的好评被证实由 AI 批量生成,导致平台信誉受损,用户投诉量激增 300%。另一社交平台因未能及时识别 AI 生成的谣言,引发群体事件,最终被监管部门约谈整改。

更棘手的是,AI 生成技术正在不断进化。现在的 AI 不仅能写文案,还能模仿特定作者的文风,甚至生成与真人无异的图片、视频。传统的人工审核和关键词过滤,在这些 "智能内容" 面前几乎形同虚设。企业如果还在用老办法防御,就像拿着盾牌对抗导弹 —— 根本不在一个维度上。

这时候,AI 生成内容识别 API 服务的价值就凸显出来了。它不是简单的工具,而是企业构建内容安全防线的 "智能哨兵",能在毫秒级时间内分辨内容的 "真假身份",让 AI 生成的有害内容无所遁形。

🔍 AI 生成内容识别 API 到底是什么?它凭什么能守住企业的内容安全大门

简单说,这类 API 就像一个 "内容验真器"。企业把自己平台上的文本、图片、音频等内容通过接口传给服务商,API 会快速返回分析结果,告诉你这段内容有多大概率是 AI 生成的,以及判断依据是什么。

它的核心能力来自多层级检测引擎。底层是 NLP(自然语言处理)模型,专门分析文本的语法特征、语义逻辑、情感倾向 ——AI 写的东西往往在这些地方藏着 "机器痕迹"。比如人类写作时会有自然的重复和修正,而 AI 生成的内容往往过于 "完美",缺乏这种真实的 "瑕疵"。

中层是对比数据库。服务商持续收集全网的 AI 生成样本,包括不同模型(ChatGPT、文心一言、Claude 等)的输出特征,形成庞大的特征库。当新内容进来时,API 会自动比对这些特征,快速锁定可疑内容。

上层是动态学习系统。AI 生成技术在升级,识别技术也得跟着进化。好的 API 服务会实时捕捉最新的 AI 生成手法,通过深度学习不断优化算法,保证检测能力不会过时。某头部服务商的数据显示,他们的 API 每周都会更新一次检测模型,对新型 AI 生成内容的识别准确率始终保持在 95% 以上。

对企业来说,最直观的好处是不用自己从零搭建技术团队。开发一套成熟的 AI 识别系统,需要算法工程师、数据标注师、模型训练专家等多个角色,成本至少百万级。而接入 API 服务,几行代码就能搞定,中小公司也能负担得起。

🛡️ 哪些企业最需要这套 "智能防线"?看看这些真实案例就明白了

社交平台和社区论坛首当其冲。某生活类 APP 曾被 AI 生成的虚假探店笔记攻陷,大量用户根据笔记前往消费后发现货不对板。接入识别 API 后,平台把 AI 生成内容的拦截率从原来的 32% 提升到 91%,用户举报量下降了 78%。现在他们的做法是,用户发布内容时先经过 API 检测,评分超过阈值的直接拦截,可疑内容则进入人工复审,效率提高了 10 倍不止。

电商平台也离不开这套系统。除了虚假好评,现在还有 AI 生成的虚假投诉、恶意差评。某跨境电商平台用 API 对每天产生的 50 万条评价进行筛查,发现有 12% 的内容存在 AI 生成痕迹,其中 60% 被证实是竞争对手恶意投放的。通过及时处理这些内容,平台的商家留存率提升了 15%。

内容创作平台更得靠它把关。某自媒体平台要求作者声明内容是否由 AI 生成,但总有用户隐瞒。平台接入 API 后,对所有内容进行二次核验,半年内就查处了 3000 多个违规账号,有效遏制了 "机器洗稿" 现象。更重要的是,这让真正的原创作者得到了更多流量倾斜,平台内容质量明显提升。

金融和政务领域的需求也在激增。银行的贷款申请材料、保险理赔说明、政务平台的公众留言,都可能混入 AI 生成的虚假信息。某城商行引入 API 后,在贷款审核环节拦截了 23% 的 AI 生成虚假收入证明,直接减少了潜在坏账风险。政务平台则通过 API 快速识别煽动性言论,把处理响应时间从原来的 2 小时缩短到 10 分钟。

⚙️ 企业该如何接入?3 步搞定内容安全防线的搭建

其实整个过程比想象中简单,哪怕技术团队规模不大也能轻松上手。

第一步是选择合适的 API 服务商。先看核心指标:文本识别准确率要在 90% 以上,图片、音频等多模态识别能力是否支持(如果有需求的话),API 的响应时间要控制在 500ms 以内 —— 太慢会影响用户体验。再看附加服务,比如是否提供详细的检测报告,能否自定义检测阈值,数据加密和隐私保护措施是否到位。

第二步是技术对接。主流服务商都会提供完善的开发文档,支持 Java、Python、PHP 等多种语言。某电商平台的技术负责人分享过经验:他们的开发团队只用了 2 天就完成了对接,把 API 集成到了评论发布、商品描述、用户私信三个环节。上线前最好做一轮压力测试,确保高并发情况下 API 的稳定性。

第三步是制定分层处理策略。不是所有 AI 生成内容都要一禁了之。可以根据 API 返回的置信度分级:90% 以上的直接拦截;60%-90% 的标记后人工审核;60% 以下的正常放行。某内容社区就用这种方式,既挡住了明显的垃圾内容,又没影响用户正常创作,人工审核成本反而降低了 40%。

📊 效果到底怎么样?这些数据会给你答案

某社交平台接入 API 后的 3 个月数据很有说服力:AI 生成的垃圾评论减少了 82%,用户举报量下降了 67%,日活跃用户数提升了 9%。更意外的是,优质内容的曝光量增加了 35%—— 因为机器生成的低质内容被过滤后,真正有价值的内容获得了更多流量。

电商领域的案例同样亮眼。一家主营美妆的平台引入 API 后,虚假好评率从 15% 降到了 3% 以下,商品退货率下降了 18%,用户复购率提升了 12%。平台的运营总监算了一笔账:虽然每年要支付几万块的 API 服务费用,但因为信誉提升带来的新增订单,以及退货成本的减少,实际收益是投入的 10 倍以上。

内容创作平台的变化更直观。某自媒体平台通过 API 识别 AI 生成内容后,原创作者的留存率提高了 23%,广告主的投放意愿增强了,平台的广告收入增长了 30%。有位签约作者说:"以前总被机器洗稿的内容抢流量,现在平台能分清真假,我们创作的动力更足了。"

这些数据背后,其实是用户体验的提升和企业信誉的积累。当用户发现平台上的内容更真实、更有价值时,信任感自然会增强,而这种信任正是企业最宝贵的资产。

🔮 未来会怎样?AI 识别技术还能走多远

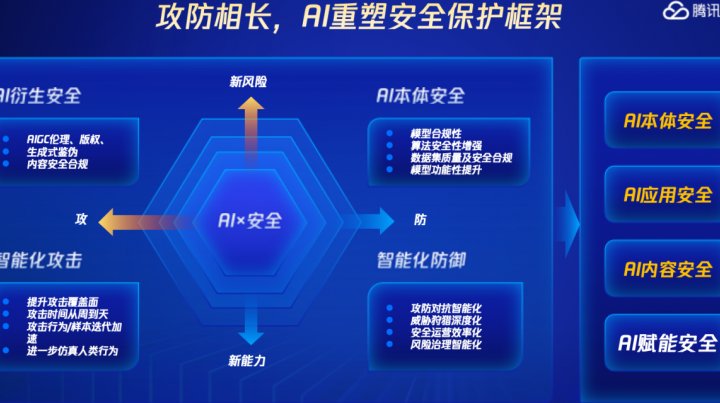

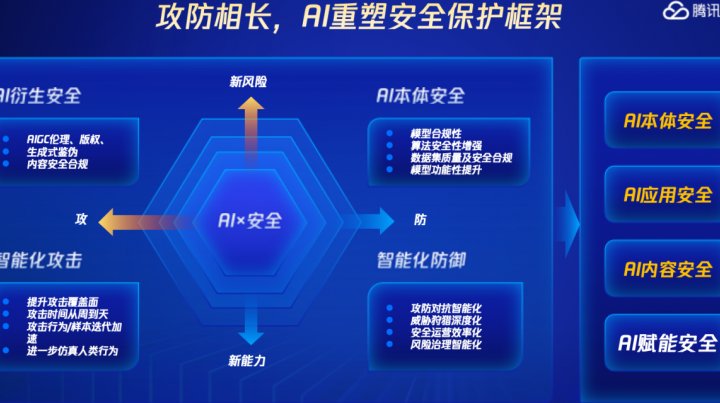

AI 生成和 AI 识别就像一场持续的 "攻防战"。现在的识别技术已经能应对大部分文本内容,但随着多模态 AI 的发展,未来还需要能同时识别图片、视频、音频中的 AI 生成痕迹。头部服务商已经在研发相关技术,某公司的 roadmap 显示,他们的多模态识别 API 预计明年就能上线。

定制化需求也会越来越多。不同行业对 AI 生成内容的容忍度不同,需要 API 能提供更灵活的参数调整。比如教育平台可能对 AI 生成的作业零容忍,而创意社区则可以适当放宽标准。一些服务商已经推出了行业专属模型,针对金融、教育、媒体等领域优化了检测算法。

数据安全和隐私保护会成为更重要的考量。企业在选择 API 服务时,会越来越看重服务商的数据处理方式。那些采用本地化部署、数据不落地的方案,可能会更受对隐私敏感的行业(比如医疗、金融)青睐。

说到底,AI 生成内容识别 API 不是要阻止技术进步,而是要让 AI 技术在健康的轨道上发展。它就像内容生态的 "过滤网",滤掉的是垃圾,留下的是精华。对企业来说,现在接入可能只是防御风险,但从长远看,这其实是在为自己的内容生态构建可持续发展的基础。