🔍 2025 AIGC 检测工具最新发展与核心原理

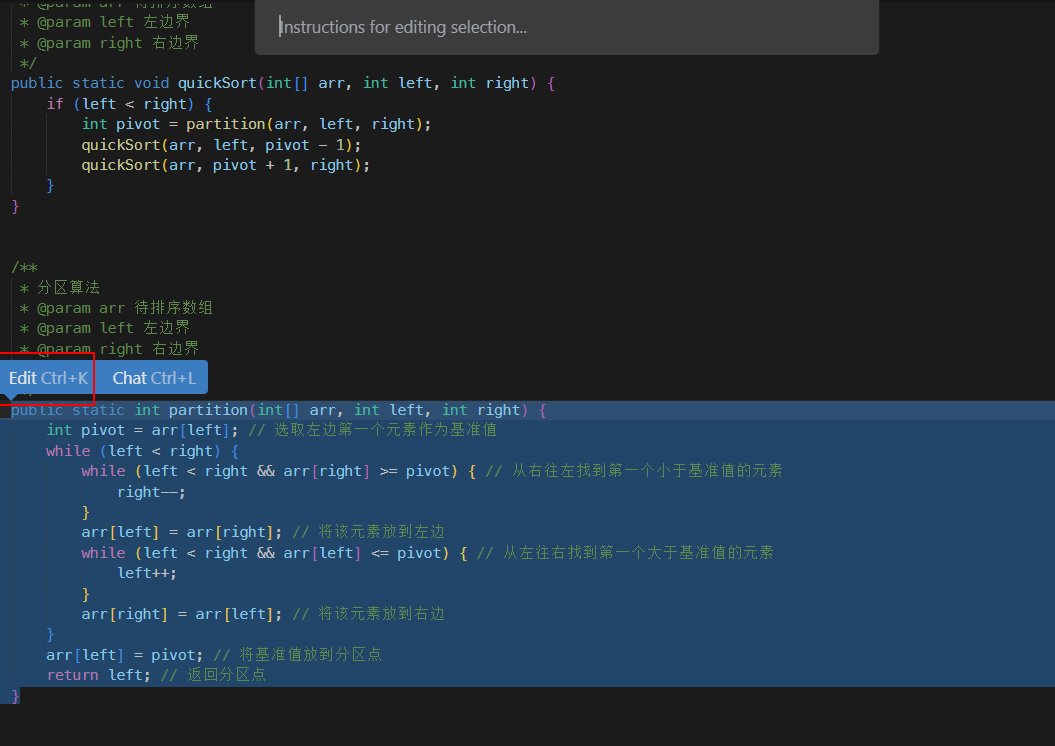

2025 年的 AIGC 检测工具在技术迭代上有了显著突破。像某网的检测系统不再局限于简单的查重,而是从多维度分析文本的 “人类创作特征”。比如说,AI 生成的文本往往过于流畅,缺乏人类写作中的自然停顿和口语化表达,系统就会通过语言模式分析来识别这类特征。再比如逻辑链验证,论文通常遵循 “问题 - 方法 - 结论” 的递进结构,AI 却可能堆砌正确但无关的信息,或者出现 “表面合理实则矛盾” 的漏洞,这也是检测的关键点之一。

还有创新性评估,通过比对海量学术数据库,识别观点重复率。要是某段落观点与已有文献高度重合但表达 “机器化”,就很可能被判为 AI 生成。不过目前检测对于代码、数学公式等特殊内容误判率较高,像纯公式论文可能会被误标 30% 的 AI 率,因为 AI 生成的 LaTeX 表达式格式往往过于统一。

另外,多模态溯源技术也被应用到了检测中。地下市场出现的 “反检测” 服务,比如多轮翻译、混合写作等降重手段,在某网升级技术后,能通过操作日志、语义连贯性识别深度伪造内容。

🛠️ 主流检测工具的实测表现与优劣势分析

南都大数据研究院对国内 10 款热门的文本、图片 AIGC 检测工具进行了测评。在文本检测方面,结果显示不同工具的标准参差不齐,明显误判、漏检、乱检的情况都有。比如面对老舍的《林海》,有 7 款工具准确检测出 AI 率为 0 或趋近于 0,但茅茅虫的误判率却高达 99.9%,万方也将近 500 字标注为 “AI 生成”,误判比例达 35.6%。对于人工撰写的学科论文,同样存在误判问题,茅茅虫、维普的误判率超过九成。

而对于 AI 生成的散文《林海》,万方、朱雀能准确识别出 AI 生成内容,判定率 100%,但知网、挖错网、团象、PaperPass 却出现漏检,AI 率检测结果很低。针对含 20% AI 内容的假新闻,不同工具的识别率差异也很大。

在图片检测方面,朱雀大模型检测、挖错网对 AI 生成图片的识别能力整体较强,但对经二次编辑的真实摄影图存在误判情况。

从整体来看,这些检测工具各有优劣。像知网、朱雀在部分场景下表现较好,但也存在漏检问题;茅茅虫虽然对部分 AI 内容敏感度高,但误判率也高。不同工具的检测标准和技术原理不同,导致实际使用效果差异明显。

💡 2025 反检测技巧全解析:从基础到高阶策略

基础策略:局部润色与人工特征植入

局部润色是比较常见的方法。有学生反映,自己写的规范学术语言被误判为 AI 生成,而 AI 润色部分反而未被检出。这说明仅用 AI 调整语序、替换同义词,或者辅助文献综述,若内容未直接复制数据库文献,可能不被标记。但要注意不能过度依赖,否则可能触发 “语言模式异常”。

人工特征植入也是有效的方法。比如在写作中添加口语化表达、自然的停顿,或者故意出现一些小错误,让文本更接近人类写作习惯。还可以调整句子结构,避免使用过于复杂的长句,多用短句分层,这样能降低被检测出的概率。

高阶策略:对抗性改写与多模态融合

对抗性改写需要一定的技术手段。地下市场的 “反检测” 服务采用多轮翻译、混合写作等方式,但随着检测技术的升级,这种方法的风险也在增加。某网的多模态溯源技术已经能够识别深度伪造内容。

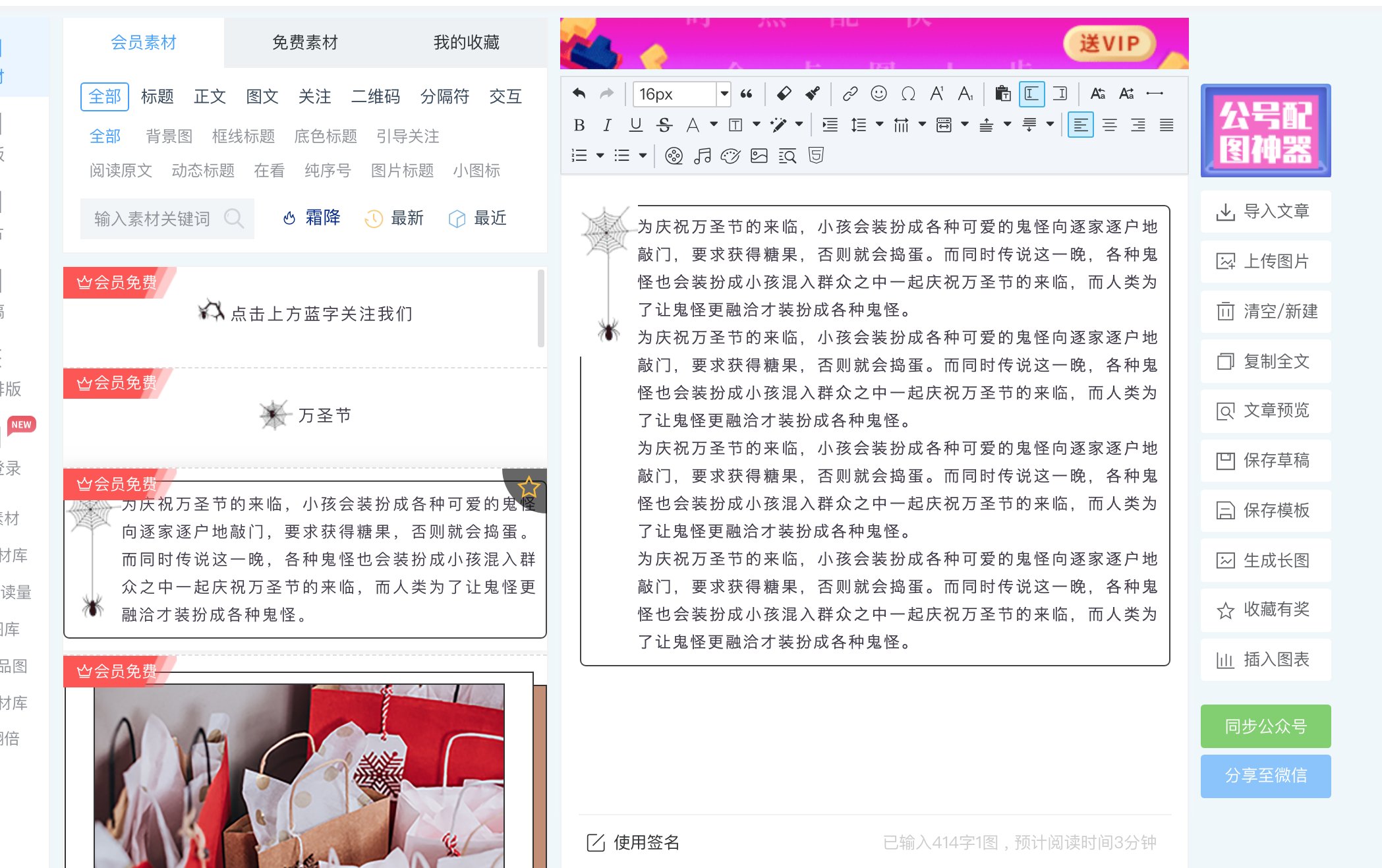

多模态融合则是结合多种内容形式。比如在文本中适当插入图片、图表,或者添加一些音频元素,分散检测系统的注意力。不过要注意图片和音频本身也需要符合要求,避免被识别为 AI 生成。

风险提示:避免过度依赖与合规使用

无论是哪种反检测技巧,都要避免过度依赖。完全 AI 代写的风险极高,某网对 GPT-3.5 等旧模型生成的全文检测准确率可达 89.7%。而且,过度使用反检测技巧可能会影响文章的质量和可读性。

在使用 AI 工具时,要严格遵守学术规范和行业准则。可以用 AI 整理文献、校对语法,但核心观点必须自主提出。同时,要注意版权问题,对引用的内容进行合法标注。

🌐 高校与行业应用场景:从论文到金融反诈

高校毕业论文检测

2025 年,越来越多的高校将 AIGC 检测列入毕业论文评价体系。比如福州大学明确要求 “AIGC 全文检测值应≤20%”,终稿环节 “查重检测或 AIGC 检测第二次才通过的论文最终总评成绩只能记作及格”。西南大学、浙江科技大学等也纷纷颁布相关通知。

不过,检测系统存在误判问题。有学生反映,自己原创的论文因 “AI 率较高” 无法过审,而用 AI 润色的部分却被检测出来。还有学生的论文中引用法律法规文件内容、实习访谈对话被识别为 AI 生成,导致 AI 率超标。

为了应对检测,学生们采取了各种方法。有的学生通过添加 “我们” 等主语,将实验说明变得更口语化;有的学生删除标红部分重新撰写,但这可能影响论文内容的完整性。

金融领域反诈应用

在金融领域,全球首个 AIGC 风险检测系统已经发布。瑞莱智慧研发的系统能实现毫秒级拦截伪造音视频攻击,近半年在某银行开展实战测试,累计检测次数超过 1000 万次,成功拦截 2000 余笔深度伪造攻击,避免了经济损失超千万。

该系统基于多模态特征的智能决策引擎技术,深度融合多模态数据分析与深度学习模型,能够实时处理和分析音视频数据,快速识别 AIGC 生成的伪造内容,响应时间控制在 200 毫秒以内,检测准确率超过 96%。

媒体行业内容审核

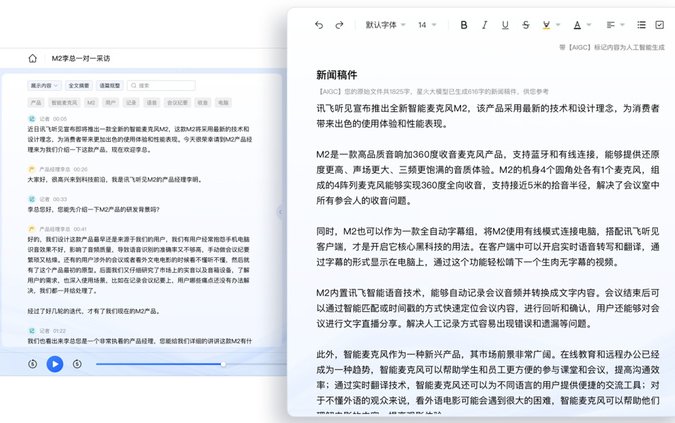

主流媒体也在积极应用 AI 检测技术。澎湃新闻的 “派生万物” 平台整合 AI 办公、视觉、视频三大工作室,嵌入清穹内容风控系统保障安全。青岛新闻网的浪涨媒体大模型接入 DeepSeek-R1,打造了 “浪涨墨盾” 全场景内容安全防护体系,可识别方言、专业术语及政策文件的潜在风险,对敏感表述、错误表述实现高精准拦截。

🚀 技术对抗的未来趋势:矛与盾的博弈

检测技术的升级方向

未来,检测技术将向更精准、更智能的方向发展。厦大与腾讯优图实验室团队提出的 AIGI-Holmes 模型,创新性地采用 “大模型 + 视觉专家” 协同架构,能够同时处理高级语义和低级视觉特征,提升检测精度。该模型在多个基准测试上均取得了最优效果,并且具备较强的解释能力。

另外,文本水印法作为一种主动检测方法,也在不断发展。虽然水印可能被人为弱化甚至移除,但通过技术优化,其准确率和稳定性正在逐步提高。

反检测技术的应对策略

随着检测技术的升级,反检测技术也在不断演变。除了传统的改写、润色方法,一些新的策略开始出现。比如利用多模型融合生成内容,让检测系统难以识别;或者通过模拟人类写作习惯,生成更自然的文本。

不过,反检测技术的发展也面临着挑战。国家网信办等四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》将于 2025 年 9 月 1 日实施,要求对 AI 生成内容进行显式和隐式标识。这将增加反检测的难度,促使内容生产者更加合规地使用 AI 工具。

行业规范与伦理思考

AIGC 检测技术的发展引发了行业规范和伦理思考。高校和企业需要在技术应用和学术诚信、信息安全之间找到平衡。同时,用户也需要提高对 AI 生成内容的认知,合理使用 AI 工具,避免过度依赖。

未来,随着技术的不断进步,AIGC 检测与反检测的博弈将持续进行。只有通过技术创新、行业规范和用户教育的共同努力,才能实现 AIGC 技术的健康发展和合理应用。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味