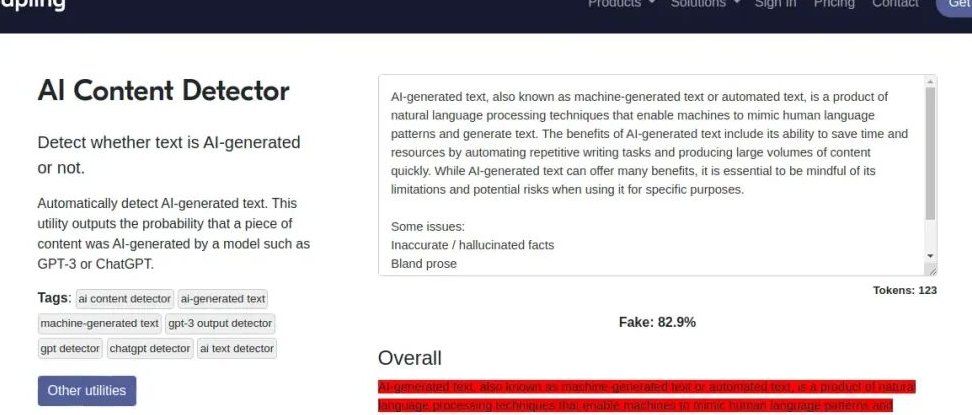

现在很多人都在琢磨怎么绕过 AI 内容检测器,但说实话,连它怎么判断 “这是 AI 写的” 都没搞懂,盲目操作很容易踩坑。AI 内容检测器不是靠 “感觉” 下判断的,背后有一套完整的检测逻辑。今天就把 AIGC 内容检测的核心原理拆解开,搞懂了这些,你才知道哪些方法真有用,哪些是白费功夫。

🔍AIGC 内容检测的底层逻辑:从 “语言指纹” 找差异

任何文本都有 “语言指纹”—— 人类写的有人类的特征,AI 生成的有 AI 的痕迹。AI 内容检测器的核心工作,就是对比文本的语言指纹和它数据库里的 “AI 特征库”“人类特征库”,从而判断文本来源。

人类写作时,语言习惯是很 “随性” 的。可能突然用个生僻词,可能一句话只说一半留个悬念,可能因为思维跳跃出现小幅度的逻辑断层(但整体能看懂)。比如写一篇影评,可能前面在说剧情,突然插一句 “这演员的发型让我想起高中同桌”,这种跳跃性是人类的典型特征。

AI 生成文本则完全不同。它是基于训练数据里的语言规律生成的,会下意识 “规避风险”—— 尽量用常见词汇,尽量让句子结构完整,尽量保持逻辑平滑。但这种 “完美” 反而露了马脚。比如同一个主题下,AI 生成的文本里,高频词汇的重复率会比人类写作高 30% 以上,而且很少出现 “用词失误”(比如偶尔用错成语但读者能理解的情况)。

检测器会先提取文本的基础特征:比如平均句子长度、词汇复杂度、高频词分布、标点使用频率。人类写的文本,这些数据波动很大。比如一段文字里,可能有 3 个字的短句,也有 30 个字的长句;而 AI 生成的文本,句子长度会更 “均匀”,像是被刻意调整过。这就是第一个检测维度 ——语言统计学特征异常。

另外,AI 对 “冷门信息” 的处理很僵硬。如果文本里提到一个小众事件,人类可能会加入自己的理解或错误记忆,但 AI 要么完全照搬训练数据里的表述(如果它 “见过”),要么用模糊的语言回避(如果它 “没见过”)。比如写某个地方的小众习俗,人类可能会说 “听说要带红绳,但具体为啥不清楚”,AI 可能会说 “该习俗有着悠久的历史,通常需要准备特定物品”—— 这种 “正确的废话” 就是典型的 AI 特征。

📊核心检测维度一:语言模式识别 —— 从 “句式习惯” 抓破绽

AI 生成的文本,在句式和词汇选择上有明显的 “模板化” 倾向。这不是说它套用固定模板,而是训练数据里的语言规律会让它形成固定偏好。检测器会重点捕捉这些偏好。

比如句子结构。人类写作时,主动句、被动句会穿插使用,甚至偶尔出现 “倒装”“省略” 等特殊句式。但 AI 更习惯用 “主谓宾” 的标准结构,尤其是长句,很少出现 “打破常规” 的表达。比如描述一件事,人类可能写 “走了半小时,才到车站 —— 人多到挤不进去”,AI 可能写 “在行走半小时后,我们到达了车站,此时车站内的人数已经多到无法进入”。后者更 “规范”,但也更像 AI。

词汇选择上的差异更明显。人类有 “词汇联想惯性”,比如提到 “夏天”,可能联想到 “冰西瓜”“蝉鸣”“汗衫”,这些联想是随机的,甚至和主题关联不大。AI 的词汇联想则严格遵循 “相关性排序”,它会优先选训练数据里和 “夏天” 关联度最高的词,比如 “高温”“空调”“假期”,而且重复使用这些高频关联词的概率很高。

还有 “冗余信息处理”。人类写东西时,可能会加一些 “看似没用” 的细节,比如 “刚打开电脑,屏幕闪了两下,才弹出登录界面”,这里 “屏幕闪了两下” 就是冗余但真实的细节。AI 为了 “高效表达”,会自动过滤这类信息,直接写 “打开电脑后弹出登录界面”。这种 “过度简洁” 或 “过度完整” 的表达,都是检测器重点关注的。

现在很多检测器还会分析 “语义停顿点”。人类写作时,段落内的逻辑停顿是自然的,可能因为思路转换突然换个话题;AI 的段落逻辑则是 “线性推进” 的,从 A 到 B 到 C,很少有突然的转向。比如写旅游攻略,人类可能在讲景点时突然提一句 “附近的面馆千万别点微辣,太辣了”,AI 则会把 “美食推荐” 单独放在一个部分,逻辑太规整反而不自然。

📋核心检测维度二:特征库比对 ——AI 的 “历史痕迹” 藏不住

所有 AI 生成模型都有 “训练印记”—— 它在训练时吸收的文本风格,会变成它的 “语言基因”。AI 内容检测器会建立一个庞大的 “模型特征库”,里面记录着不同 AI 模型(比如 GPT、文心一言、Claude)的典型语言特征,检测时就拿文本和这些特征库比对。

不同 AI 模型的特征差异很明显。比如 GPT 系列写议论文时,喜欢用 “首先分析... 其次探讨... 最后总结” 的结构,虽然现在优化了,但潜意识里还是会保持这种 “分点感”;文心一言因为训练数据里中文素材多,可能更爱用四字短语,但偶尔会出现 “书面语和口语混搭” 的情况,比如 “该方案颇具可行性,大家可以试试”。

检测器还会盯 “时效性漏洞”。AI 的训练数据有 “截止时间”,比如某模型训练数据截止到 2023 年 10 月,那它写 2024 年的事件时,要么信息不准确,要么用模糊表述。比如写 2024 年的手机新品,它可能会说 “预计将搭载最新处理器”,而人类如果了解相关信息,会直接写 “搭载了 XX 处理器,跑分比上一代高 20%”。这种 “对未来事件的不确定表述”,很容易被判定为 AI 生成。

还有 “重复生成特征”。如果同一个 AI 模型生成过大量同类文本,会形成固定的 “表达套路”。比如写产品测评,某模型可能总用 “该产品在 XX 方面表现出色,但在 XX 方面仍有提升空间” 的句式。检测器会统计不同模型的 “高频句式库”,一旦文本里出现多次匹配的句式,就会触发预警。

更关键的是 “错误模式”。AI 犯的错和人类完全不同。人类可能写错字、用错词,或者逻辑矛盾;AI 则容易犯 “幻觉错误”—— 编造不存在的信息,但表述得极其肯定。比如写历史人物,人类可能记错生卒年,但会加个 “大概”;AI 可能直接编一个精确到月的生卒年,而且语气肯定,因为它 “以为自己是对的”。检测器对这种 “肯定的错误” 特别敏感。

🔄核心检测维度三:语义逻辑分析 ——AI 的 “逻辑完美” 是硬伤

人类写作的逻辑是 “动态调整” 的,可能写着写着发现前面想错了,后面悄悄修正,甚至留下一点矛盾的痕迹 —— 这反而很真实。AI 的逻辑则是 “预设闭环” 的,从开头就规划好了结尾,中间几乎没有矛盾,这种 “完美逻辑” 反而成了破绽。

比如写观点文,人类可能先提出 “A 好”,写着写着想到 “但 A 也有缺点”,最后结论变成 “A 适合 XX 场景”,整个过程有 “思考波动”。AI 则会从一开始就确定 “A 的优缺点及适用场景”,然后按顺序展开,逻辑太顺畅,像 “照着剧本念”。检测器会分析 “观点演变轨迹”,过于平滑的轨迹很可能是 AI 生成的。

语义连贯性上也有差异。人类写的文本,句子之间的连接可能 “跳步”,比如 “今天天气不错,我们去了公园。樱花落了一地”—— 两句话之间省略了 “去公园看到樱花” 的过渡,但读者能理解。AI 则会把过渡补完整:“今天天气不错,我们决定去公园游玩,到达后发现樱花已经落了一地”。这种 “过度连贯” 会被检测器捕捉。

还有 “信息密度波动”。人类写作时,可能某段详细描述,某段简单带过,信息密度忽高忽低。比如写游记,可能详细写某个景点的细节,下一段只写 “下午去了博物馆,没什么意思”。AI 则会尽量让信息密度均匀,怕 “写漏了”,结果反而显得刻意。检测器会通过信息密度曲线来判断,曲线太平稳就可能有问题。

情感表达上的差异更明显。人类的情感是 “有层次” 的,可能先客观描述,突然加入一句主观感受,比如 “这台电脑续航挺长,不过背着走了一天,肩膀快断了”。AI 的情感表达则是 “标签化” 的,要么全程客观,要么刻意加一句 “这款产品让人非常满意”,情感和内容的融合很生硬。现在的检测器已经能识别 “情感植入的自然度”,生硬的情感表达很容易被标记。

🧐核心检测维度四:多维度交叉验证 —— 单维度伪装没用

现在的 AI 内容检测器早就不是 “看单一特征” 下判断了,而是结合多个维度交叉验证。比如语言模式、特征库比对、语义逻辑,三个维度如果都出现 “AI 特征”,判定准确率能达到 95% 以上;就算某一个维度伪装得好,其他维度露馅也没用。

举个例子,有人想让 AI 写的文本更像人类,会故意加几个错别字 —— 这只能应付 “语言模式” 检测,但语义逻辑还是 AI 的 “完美轨迹”,特征库比对也能匹配到 AI 模型特征,最后还是会被识别。真正的人类文本,是 “全方位自然”,不是只改一两个维度就能模仿的。

检测器还会用 “反向验证”。比如先假设文本是人类写的,看是否符合人类写作的典型特征;再假设是 AI 写的,看是否符合 AI 特征。如果两种假设中,AI 特征的匹配度远高于人类特征,就会判定为 AI 生成。这种 “双向验证” 能避免单一标准的误判。

另外,长文本比短文本更容易被识别。短文本可能靠运气伪装,但长文本里,AI 的语言习惯会不断重复暴露 —— 比如固定的句式结构、高频使用的连接词、均匀的段落长度。人类写长文时,语言节奏会有明显变化,可能某段用短句快速推进,某段用长句详细描述,这种 “节奏波动” 是 AI 很难模仿的。

现在有些检测器还加入了 “用户行为关联” 检测。如果文本是在某 AI 写作平台生成后直接复制的,可能会带有隐性的 “格式残留”(比如特定的空格、换行习惯);而人类写作通常会经过多次修改,文本里能看到 “修改痕迹”(比如删除、替换的残留标记)。这些 “非文本特征” 也成了判断依据。

搞懂这些原理后你会发现,绕过 AI 内容检测器的关键,不是 “伪装” 而是 “贴近人类写作习惯”。比如刻意加入自然的逻辑跳跃、允许出现小幅度的用词重复或失误、让情感表达和内容自然融合。但要记住,最好的办法还是在 AI 生成的基础上深度修改 —— 毕竟,检测器能识别 AI 的痕迹,自然也能识别 “过度伪装” 的痕迹。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】