AI 内容检测这事儿,现在在行业里讨论得越来越热。毕竟 AI 生成内容的能力越来越强,随便一篇文案、一段代码,甚至一篇论文,都可能出自机器之手。可怎么分辨哪些是机器写的,哪些是人写的?这就得靠 AI 内容检测技术了。它到底是怎么做到 “看穿” 机器笔迹的?今天咱们就好好扒一扒。

🕵️♂️ 从语言指纹入手:AI 检测技术的底层逻辑

机器写东西,和人写东西,骨子里就不一样。这种不一样,就是 AI 检测技术的突破口。

人类写作,带有强烈的个人色彩。可能一句话说一半,突然想到别的,又拐个弯接着说。用词也随性,高兴了用个网络热词,难过了带点情绪化的表达。甚至有时候会出现错别字、重复表述,这些 “不完美” 恰恰是人类的标志。

AI 生成的文本呢?它是基于海量数据训练出来的,遵循的是算法逻辑。所以你会发现,AI 写的东西往往句式工整得过分,很少有人类那种自然的 “语病”。比如在长句和短句的切换上,AI 会表现出明显的规律性,不像人类能根据情绪和表达需求灵活调整。

词汇使用上,AI 也有偏好。它会高频使用一些 “安全词”,就是那些在训练数据里出现次数极多、不容易出错的词汇。而人类写作时,词汇的选择更具随机性,可能会突然蹦出一个生僻词,或者故意用一个不太常见的搭配。

语义连贯性方面,AI 也容易露马脚。表面看,AI 生成的文本每句话都通顺,但整体逻辑可能经不起推敲。比如前面说的是一个观点,后面突然转到另一个相关度不高的话题,这种 “逻辑断层” 在人类写作中很少出现,因为人类会有更自然的过渡和联想。

🔍 常用检测工具大起底:各有各的看家本领

现在市面上的 AI 检测工具不少,它们的原理大同小异,但侧重点不同,效果也有差异。

Grammarly 的 AI 检测功能,更偏向于辅助写作。它会分析文本的流畅度和一致性,当发现文本过于 “完美”,没有人类常见的语法小错误时,就会给出疑似 AI 生成的提示。不过它的敏感度不高,对于一些模仿人类写作风格的 AI 文本,可能会放过。

Originality.ai 是专门做 AI 检测的工具,据说准确率能达到 94% 以上。它的核心是分析文本的 “创造性熵值”,简单说就是文本的不确定性。人类写作的熵值高,因为充满了不可预测的表达;AI 写作的熵值低,因为受算法约束。但它也有缺点,对于短篇文本的检测准确率会下降。

Copyscape 原本是用来检测抄袭的,现在也加入了 AI 检测功能。它通过比对文本和已知的 AI 生成文本库,寻找相似特征。不过这种方法有滞后性,当新的 AI 模型出现,生成的文本特征变化后,它的检测效果就会打折扣。

🚀 道高一尺魔高一丈:AI 生成与检测的拉锯战

AI 生成技术在进步,检测技术也没闲着,双方就像在打一场攻防战。

早期的 AI 生成文本,很容易被识破。比如 GPT-2 生成的文本,经常会出现前后矛盾的情况,长文本的逻辑更是一团糟。那时候的检测工具,只要抓住这些明显的漏洞就行。

可到了 GPT-4 时代,AI 生成的文本质量大幅提升。它能模仿人类的写作风格,甚至故意加入一些小错误,让文本看起来更 “真实”。这时候,检测工具就不得不升级。它们开始从更深层次的语义分析入手,比如分析文本中情感的波动是否自然,观点的形成是否有合理的铺垫。

有意思的是,有些人为了躲避检测,会对 AI 生成的文本进行 “人工润色”。比如改几个词,调整一下句式。但现在的检测工具,能识别出这种 “混合文本”。它会发现文本中有些部分符合人类特征,有些部分却带着 AI 的痕迹,从而判断出文本经过了 AI 处理。

💼 实际应用场景:AI 检测技术的用武之地

AI 检测技术,现在已经渗透到不少领域,解决了不少实际问题。

学术领域是重灾区。以前学生用抄袭的方式应付论文,现在直接用 AI 生成。高校和期刊编辑部,就靠 AI 检测工具把关。比如 Turnitin,已经集成了 AI 检测功能,能快速识别出论文中哪些部分是 AI 写的,有效遏制了学术不端行为。

媒体行业也离不开它。现在很多自媒体为了追求效率,会用 AI 批量生成文章。这些文章可能缺乏深度和独特观点,只是信息的堆砌。媒体平台用检测工具筛选掉这些内容,能保证平台内容的质量。

还有广告行业,有些公司会用 AI 生成广告文案。但广告需要传递真实的情感和品牌理念,AI 生成的内容可能显得空洞。广告审核部门用检测工具,能确保投放的广告是人类精心创作的,更有感染力。

🧐 局限性不可忽视:AI 检测也会 “看走眼”

虽然 AI 检测技术越来越厉害,但它还不是万能的,有时候也会犯迷糊。

最常见的是 “误判”。有些人类作者,写作风格就是追求工整、严谨,比如一些科技类作者,他们的文本可能被检测工具当成 AI 生成的。还有些非母语者,用第二语言写作时,语言表达可能不够自然,也容易被误判。

对于一些小众领域的文本,检测工具也容易失手。比如古文学研究、专业的医学论文,这些领域的文本有其特殊的语言规范,AI 训练数据中可能包含得不多,导致检测工具无法准确识别。

另外,检测工具对文本长度也有要求。太短的文本,比如一两百字,特征不明显,检测准确率会大大降低。太长的文本,超过一定字数后,检测工具的分析效率会下降,也可能出现判断失误。

🔮 未来趋势:AI 检测技术会走向何方?

随着 AI 技术的不断发展,AI 检测技术也会朝着更智能、更精准的方向前进。

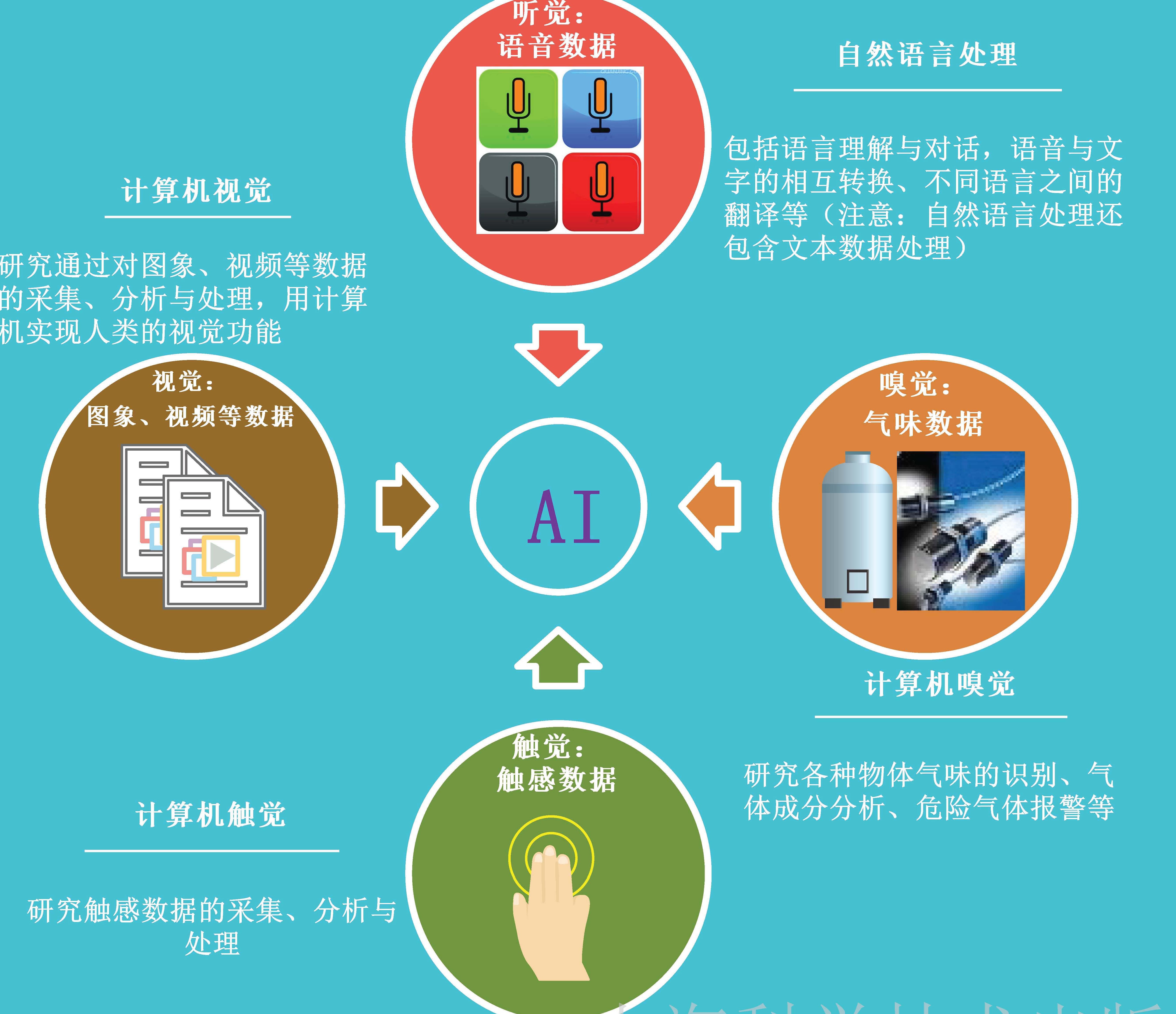

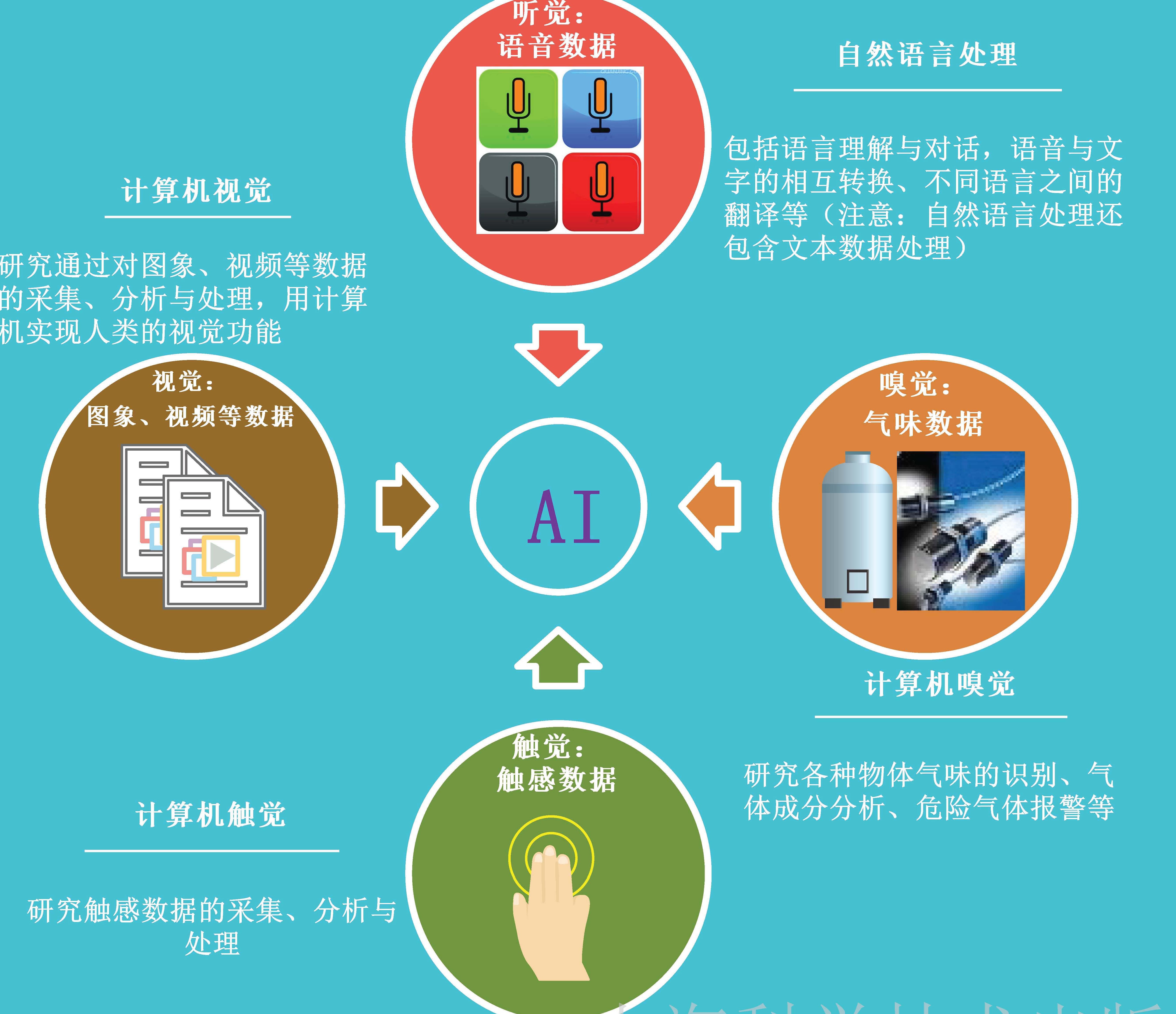

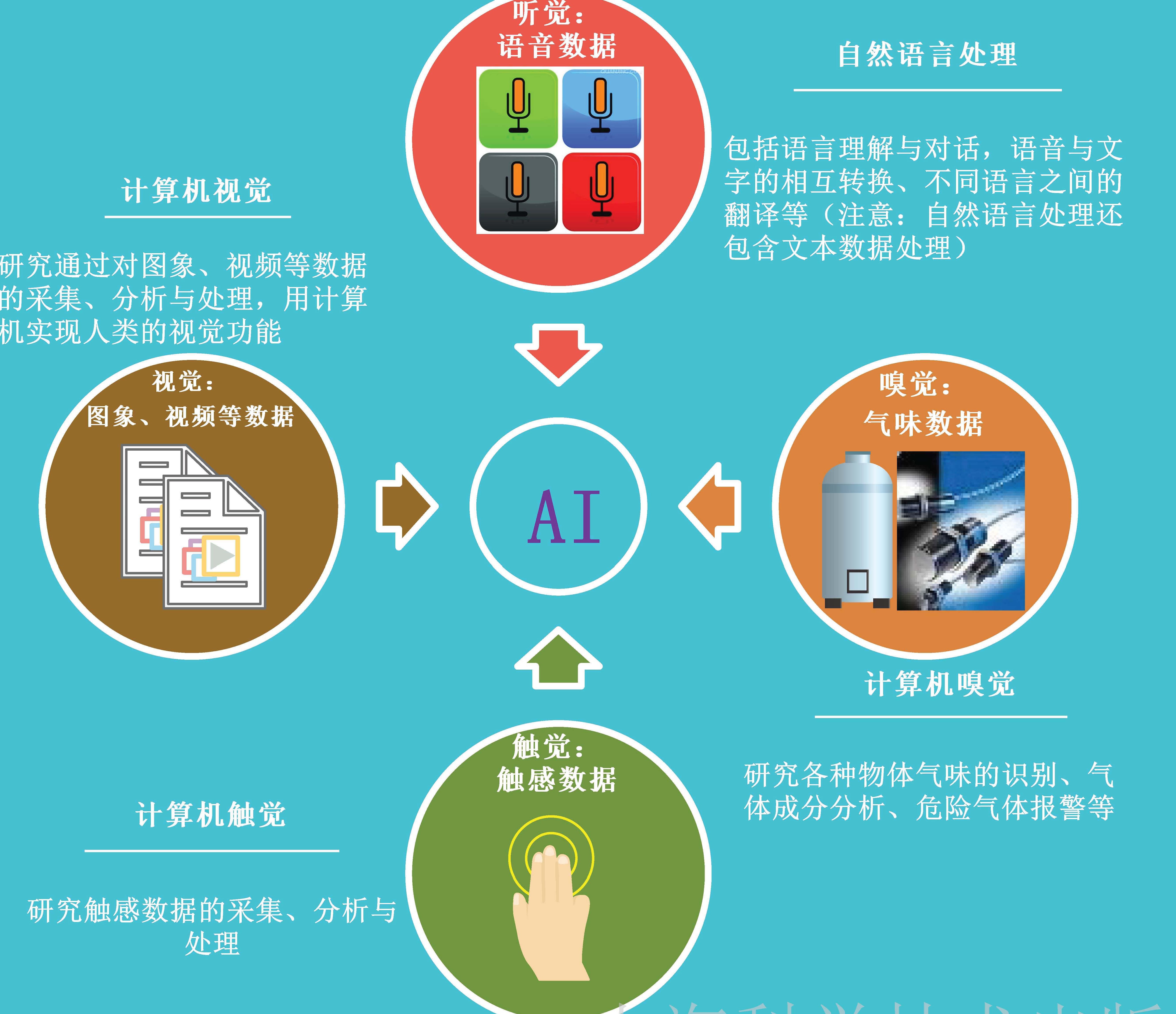

多模态检测可能是一个方向。现在的检测主要针对文本,未来可能会扩展到图像、视频等领域。比如识别 AI 生成的图片和视频,结合文本信息,进行全方位的检测。

个性化检测也会成为可能。每个人的写作风格都不同,AI 检测工具可能会建立个人写作 “指纹库”。当检测到一篇文本时,对比作者以往的风格,就能判断出是否有 AI 参与。

还有,实时检测技术会更成熟。现在检测一篇文本可能需要几秒钟,未来可能在文本生成的同时,就能实时判断是否为 AI 创作,做到 “边写边检测”。

AI 内容检测技术,就像一个经验丰富的侦探,从蛛丝马迹中寻找真相。它虽然还有不足,但一直在进步。对于我们来说,了解它的原理和应用,既能更好地利用 AI 技术,又能避免被 AI “带偏”。毕竟,真正有价值的内容,无论出自人还是机器,最终都要经得起时间的考验。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】