📊 免费 AI 检测平台的 "概率游戏":数字背后的猫腻

你有没有过这样的经历?把辛辛苦苦写的文章扔进某个免费 AI 检测工具,结果跳出个 "78% AI 生成概率" 的红色警告。瞬间心凉了半截,感觉自己的劳动成果被全盘否定。

但你知道吗?这些平台展示的 "概率" 根本不是科学计算的结果。某业内人士透露,很多免费工具的算法逻辑特别简单 —— 只要检测到 "首先"" 因此 " 这类连接词,或者句式结构比较规整,就会自动提高 AI 概率。甚至有平台更敷衍,直接根据文本长度随机生成一个 60%-80% 的数值,反正这个区间最能引起用户焦虑。

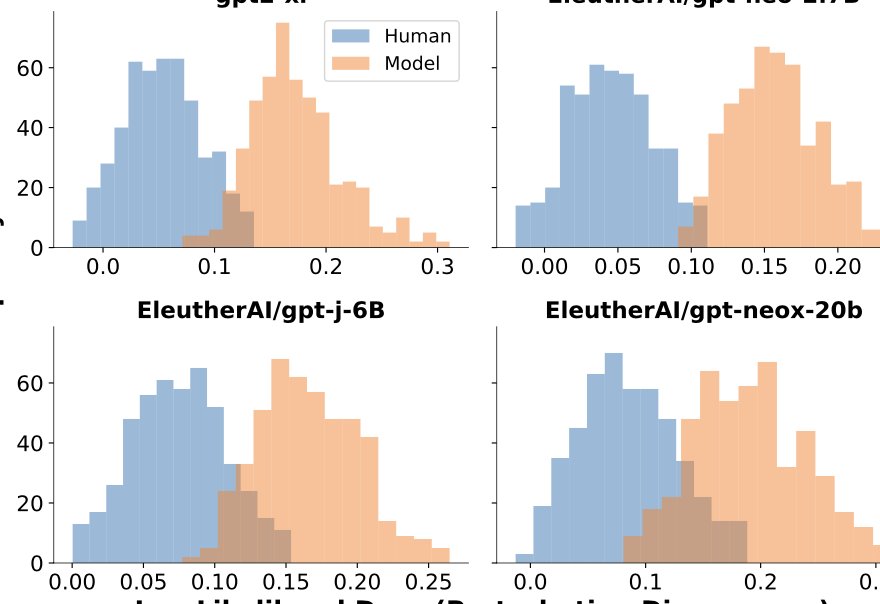

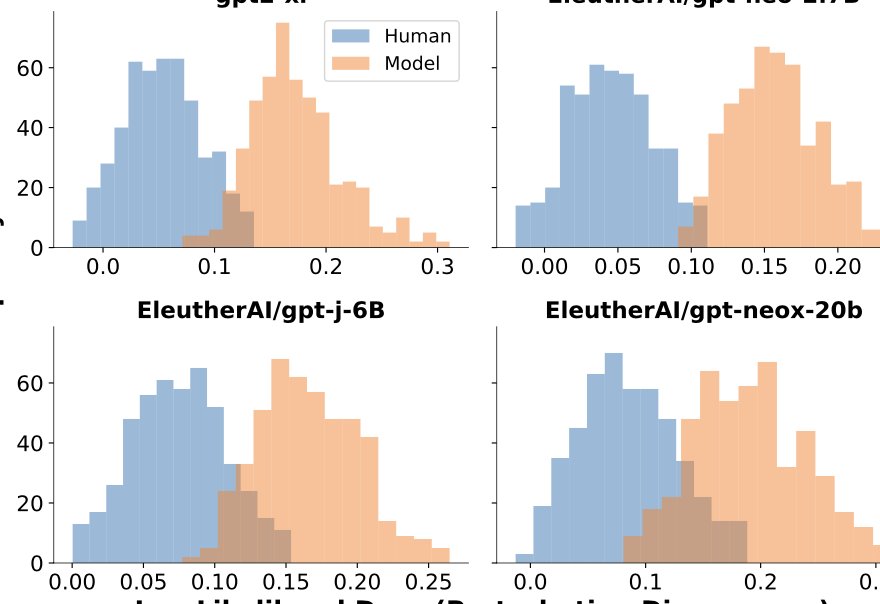

更有意思的是,同一段文字在不同平台检测,结果能差出 40 个百分点。我试过把《静夜思》扔进三个主流免费工具,一个说 89% AI 生成(理由是 "句式对称"),一个说 32%(因为 "古风词汇较多"),最后一个直接显示 "无法判断"。这种毫无标准的检测结果,你敢信吗?

🛠️ 检测算法的 "先天缺陷":为什么专业写手总被误判

专业内容创作者尤其容易被这些工具坑。我认识的一个科技博主,他的文章经常被判定为 "高 AI 概率",原因竟然是他习惯用 "数据显示"" 研究表明 "这类严谨表述。这些在学术写作中常见的表达方式,在检测算法眼里成了"AI 特征 "。

这背后是检测模型的训练数据出了问题。多数免费工具的数据库里,塞满了早期 AI 生成的模板化内容。当它们遇到结构清晰、逻辑严谨的人工创作时,会因为 "太规整" 而误判。就像用识别猫的模型去看老虎,肯定会出错。

更麻烦的是,这些工具根本识别不了 "混合创作"。现在很多人都是先用 AI 生成初稿,再人工大幅度修改。这种情况下,免费检测平台要么显示极高概率(抓到零星 AI 痕迹),要么显示极低概率(被大量人工修改迷惑),完全给不出准确结果。

💸 免费工具的 "生意经":焦虑营销如何收割用户

别以为这些平台是在做公益。免费检测背后藏着一套成熟的收割逻辑。当你看到那个触目惊心的高概率数值时,页面上总会弹出 "立即升级会员,获取精准检测结果" 的广告。

某平台的会员价格表很有意思:月度会员 99 元只能查 10 篇,年度会员 699 元不限次数。但所谓的 "精准检测",不过是把概率数值调整得更 "合理" 一些。有用户测试发现,付费后检测同一段文字,概率会自动下降 20%-30%,给人一种 "花钱买到了准确结果" 的错觉。

更隐蔽的是数据收集。你上传的每一篇检测文本,都成了平台训练自家模型的素材。那些声称 "绝对保密" 的工具,条款里大多藏着 "可将用户上传内容用于算法优化" 的小字。等于说,你不仅花钱买了个不靠谱的结果,还把自己的原创内容免费送给了别人。

📝 人工创作的 "AI 特征":这些情况最容易被误判

知道吗?有些完全由人类创作的内容,天生就带着 "AI 相"。我整理了几个最容易被误判的场景,看看你中了没?

法律文书和合同文本首当其冲。这类内容必须用规范句式和严谨表述,比如 "甲方应于收到乙方通知后 3 日内履行义务"。这种高度结构化的文字,在检测工具眼里就是典型的 "AI 生成特征",经常被判定为 80% 以上的 AI 概率。

数据报告也难逃厄运。当文章里出现大量 "同比增长 X%"" 市场份额占比 Y%"这样的量化表述时,算法会因为" 信息密度过高 "而误判。某市场分析师告诉我,他的季度报告在五个平台检测,结果全是" 高 AI 嫌疑 "。

甚至连诗歌都不能幸免。押韵的句式、重复的意象,这些诗歌的常见手法,在检测模型看来都是 "模式化创作"。有位诗人朋友的作品被判定为 92% AI 生成,理由是 "意象重复度超过阈值"。

🔍 靠谱判断的 "三板斧":摆脱工具依赖的实用方法

与其纠结检测工具给出的数字,不如掌握几个更靠谱的判断方法。这些都是我在内容行业摸爬滚打多年总结的经验,比任何免费工具都管用。

先看内容的 "独特视角"。AI 生成的文字往往四平八稳,说不出什么新鲜话。比如写 "职场沟通",AI 可能只会说 "要积极倾听"" 注意语气 "。但真人写的话,可能会分享" 某次因为微信标点用错引发的误会 ",这种具体的个人经历,AI 很难编造。

再查信息的 "时效性"。多数免费 AI 模型的知识截止到 2023 年中,如果你在 2024 年看到一篇提到 "2024 年 XX 会议最新政策" 的文章,就算检测结果说 100% AI 生成,也基本可以判定是人工创作。

最后看 "逻辑断层"。AI 写东西经常出现 "前面说 A 后面说 B" 的跳跃性思维。比如前一段说 "新能源汽车续航是关键",下一段突然开始讲 "智能手机发展",中间没有任何过渡。真人写作就算跑题,也会有迹可循。

如果你实在离不开检测工具,记住一个原则:只看 "低概率" 结果。如果多个平台都显示 "低于 10% AI 概率",基本可以相信。但只要有一个平台显示 "高概率",不用太在意 —— 很可能是误判。

🚀 行业真相:为什么专业团队都不用免费检测工具

圈内人其实早就不把这些免费工具当回事了。某头部 MCN 的内容总监告诉我,他们团队有个内部规定:禁止用任何免费 AI 检测平台。

原因很简单,这些工具的误判率实在太高。他们做过测试,把 100 篇确认为人工原创的文章拿去检测,竟然有 67 篇被标为 "高 AI 风险"。如果真按这个结果来审核内容,怕是要砍掉三分之二的优质稿件。

专业团队更看重 "人工复核 + 溯源验证"。比如检查作者是否有相关领域的知识积累,查看创作过程中的修改痕迹,比对是否有其他平台的发布记录。这些方法虽然麻烦,但远比一个冷冰冰的数字可靠。

其实平台方也知道自己的工具不靠谱。某免费检测网站的工程师私下说,他们的核心目的是 "获客",检测功能只是个引流手段。至于结果准不准,"只要别出大问题就行"。

所以啊,与其被那些莫名其妙的数字搞得焦虑不安,不如把精力放在提升内容质量上。毕竟,真正有价值的文字,从来不是靠检测工具来证明的。