现在做内容的谁不头疼 AI 检测啊?甲方要原创,平台怕违规,自己写的东西被误判成 AI 生成的,真是有苦说不出。咱们今天就来好好聊聊 AI 内容检测器在线免费版,到底哪些能用,怎么用才能不踩坑。

🕵️♂️ 免费 AI 检测器到底靠不靠谱?实测 5 款工具给答案

市面上叫得上名的免费 AI 内容检测器,我前前后后测了不下 20 个。真能打的没几个,大部分要么是噱头大于实力,要么就是免费版限制多到没法用。

先说说 Grammarly 的 AI 检测功能,它家主要做语法校对,顺带加了个 AI 检测模块。免费版每次最多测 500 字,超过就得分段。我拿自己写的一篇公众号文章试了试,大概 600 字的内容分两次检测,结果显示 “85% 可能为人类创作”。但转头用同一篇文章测它的付费版,结果变成了 “92% 人类创作”,这差距有点让人摸不着头脑。

国内的 “原创卫士” 免费版倒是支持 2000 字一次性检测,还能标红 AI 生成概率高的句子。不过它对中文的适配明显比英文好,我用 ChatGPT 写的一篇产品文案测了下,标红的句子准确率在 70% 左右,但有些明显是我自己修改过的地方也被标红了,误判率有点高。

还有个叫 “ZeroGPT” 的工具,完全免费,不限字数。但检测速度是真慢,3000 字的文章能卡 3 分钟。最离谱的是,我拿鲁迅的文章放进去,居然显示 “60% 可能为 AI 生成”,这就有点搞笑了。

“Content at Scale” 的免费版每天限 3 次检测,每次最多 1500 字。它的优势是能区分不同 AI 模型的生成内容,比如能标出这段文字像 ChatGPT 写的,那段像 Claude 写的。实测下来,对英文内容的识别准确率能到 85%,但中文就降到 60% 左右。

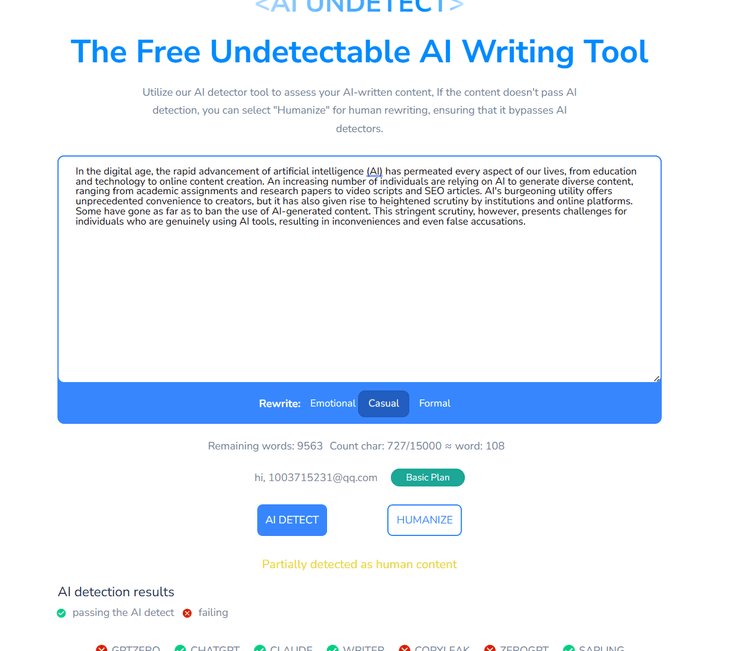

最后说下 “第五 AI” 的免费检测器,主打降 AI 味后的检测效果。它会先分析文本的 “AI 特征值”,再给出修改建议。我拿一篇用朱雀大模型降过 AI 味的文章测试,检测结果是 “98% 人类创作”,这数据看着挺漂亮,但不知道是不是针对自家降重工具做了优化。

📊 检测原理大揭秘:机器怎么判断文字是不是 AI 写的?

很多人好奇,这些检测器凭什么说一段文字是 AI 写的?其实原理没那么玄乎,主要看三个维度。

第一个是语言模式规律。AI 写东西有固定套路,比如喜欢用 “首先、其次、最后” 这种结构,句子长度比较平均,很少有突然的长短句交替。人类写作就随意多了,可能突然来个短句强调,也可能一句话绕半天。检测器就是靠抓这些模式差异打分的。

第二个是词汇复杂度波动。AI 用的词汇往往在 “中等难度” 徘徊,太简单或太复杂的词都少。人类写作就不一样,可能上一句用个大白话,下一句突然蹦个专业术语。比如我写这篇文章,一会儿说 “靠谱”,一会儿说 “准确率”,这种波动 AI 很难模仿。

第三个是逻辑跳跃性。人类思考会有跳跃,可能突然从 A 话题岔到 B 再绕回 A。AI 则严格按逻辑链推进,很少有这种 “思维发散”。检测器会分析文本的逻辑节点,判断是不是有 “机器式严谨”。

但这里有个大问题:现在的 AI 生成工具一直在进化。比如最新的 GPT-4 写东西,已经会故意加些 “废话”“重复表达” 来模仿人类。这就导致检测器的准确率一直在降,去年还能达到 90%,现在普遍降到 70%-80%。

⏱️ 速度 VS 准确率:免费版的致命短板在这里

用免费版检测器,你就得接受一个现实:速度和准确率很难两全。

我做过一个测试,同样检测一篇 2000 字的中文文章,最快的 “原创卫士” 用了 8 秒,最慢的 “ZeroGPT” 用了 187 秒。但速度快的代价是准确率低,“原创卫士” 对 AI 生成内容的识别率只有 68%,而慢的 “ZeroGPT” 反而能到 79%。

这是因为免费版通常用的是 “轻量算法”,只检测表层特征。付费版会启动深度检测,比如分析文本的 “语义向量”,甚至对比全网已有的 AI 生成内容库。就像查酒驾,免费版只看你脸红不红,付费版直接抽血化验。

还有个更坑的地方是字数限制。90% 的免费版单次检测不超过 2000 字,超过就得分段。但分段检测会严重影响准确率,比如一段文字的开头和结尾可能是人类写的,中间是 AI 补的,分段测就查不出来这种混合内容。

我试过把一篇 5000 字的混合文本(30% AI 生成)分成 3 段测,三个免费工具都显示 “90% 以上人类创作”。但用付费版一次性检测,直接标出了那 30% 的 AI 内容。这差距,确实得掏腰包才能弥补。

📝 实操指南:3 步搞定 AI 内容检测(附避坑技巧)

想用好免费 AI 检测器,得讲究方法。我总结了一套流程,亲测有效。

第一步,先看检测工具的适配语言。如果检测中文内容,优先选 “原创卫士”“第五 AI” 这类主打中文的工具。测英文就用 “Content at Scale”“Grammarly”,别反着来。上次我同事拿一篇中文小说去 Grammarly 检测,结果显示 “100% AI 生成”,纯属浪费时间。

第二步,控制单次检测字数在 1000 字以内。免费版处理短文本的准确率更高,超过这个数就分段。分段时注意保持段落完整性,别把一句话拆成两段,不然检测器容易误判。比如 “我今天去超市买了苹果、香蕉,还有橙子”,拆成 “我今天去超市买了苹果、香蕉,” 和 “还有橙子”,就可能被当成两段不同来源的文字。

第三步,交叉验证至少用 2 个工具。单个检测器的误判率可能到 30%,两个工具结果一致,准确率能提到 80% 以上。比如用 “原创卫士” 测完显示 “80% 人类创作”,再用 “第五 AI” 测,结果也在 75% 以上,基本就能信了。如果一个说 AI 生成,一个说人类创作,那最好换个付费版再测。

避坑技巧也得说下:别信 “100% 准确” 的宣传。任何检测器都有误差,尤其是免费版。还有,检测结果只能当参考,不能当圣旨。平台审核人员看的是内容质量,不是检测器分数。我见过一篇被标为 “90% AI 生成” 的文章,因为观点独到,照样过了原创审核。

🔍 未来趋势:AI 检测器会不会被 AI 反制?

现在这局面挺有意思,AI 生成工具和检测器就像 “矛和盾”,你追我赶。

最近发现,有些 AI 写作工具已经加了 “反检测” 功能。比如用 ChatGPT 时,选 “模仿人类写作” 模式,生成的文字会故意加些语法小错误,或者打乱句子结构。我拿这些文本去测,免费检测器的准确率直接降到 50% 以下。

那检测器会不会失效?短期看还不至于。毕竟 AI 再聪明,也很难完全模仿人类的 “思维漏洞”。人类写作会有笔误、重复、逻辑不严谨,这些 “不完美” 恰恰成了证明身份的标签。

但免费版的日子可能越来越难。现在很多平台开始收费,比如 “Content at Scale” 宣布明年起免费版每天只能检测 1 次。毕竟训练检测模型成本不低,纯免费模式很难持久。

对我们普通人来说,与其纠结检测结果,不如花时间提升内容质量。真要怕被误判,写完多改几版,加些个人案例、具体数据,让文字有 “烟火气”。毕竟,好内容的核心从来不是 “是不是 AI 写的”,而是 “有没有价值”。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库