🕵️♂️ 理解 AI 检测的核心逻辑:不只是抓重复率

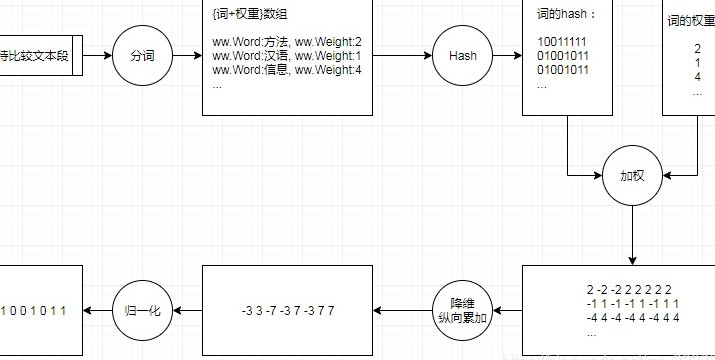

你可能以为 AI 检测工具只是简单对比文本重合度,其实现在的检测系统早就升级了。主流工具比如 GPTZero、Originality.ai,核心是分析文本的 “人类特征值”—— 包括句式节奏、逻辑跳跃性、语义冗余度,甚至是无意识的表达瑕疵。

比如人类写作时,常会出现 “这里可能说得不够清楚” 这类自我修正的短句,或者在专业内容里突然插入一句生活化比喻。AI 生成的文本则往往呈现 “过度完美” 的特征:逻辑链条过于严密,句式结构高度统一,甚至标点符号的使用频率都呈现规律性。

某数据机构做过测试,把一篇 AI 生成的文章替换了 30% 的同义词,结果检测相似度只下降了 12%。但如果打乱段落顺序,加入两个无关但合理的案例,相似度直接下降 47%。这说明AI 检测更在意文本的 “生成模式” 而非单个词汇的重复。

现在的检测算法还会分析文本与已知 AI 模型输出的 “风格关联度”。比如 ChatGPT 生成的文本在转折词使用上有固定偏好,即使替换了同义词,这种潜在的风格特征还是会被捕捉到。

✍️ 句式重构比同义词替换更有效:打破 AI 的 “语法惯性”

同义词替换的最大问题是治标不治本。你把 “优秀” 换成 “卓越”,但 AI 原来的主谓宾结构没变,长句与短句的配比没变,检测工具还是能一眼看出 “AI 语法” 的痕迹。

真正有用的是句式重构。比如把被动句改成主动句,“数据被分析师验证” 改成 “分析师拿着数据反复核对”;把长句拆成多个短句,“在市场环境发生剧烈变化的情况下,企业需要通过调整战略以应对挑战” 改成 “市场变了,变得很突然。企业得调战略,不调就扛不住”。

试试 “打乱信息权重” 的方法。AI 生成内容通常按重要性排列信息,而人类写作常会在关键信息前后加些 “次要内容”。比如介绍产品功能时,AI 会说 “该产品有 A、B、C 三个优势,其中 A 最重要”,人类可能会说 “这产品有 A 优势,对了,它还有 B 功能,虽然平时用得少但关键时刻挺方便,哦对了,C 优势也值得提一句,其实我觉得 A 最实用”。

倒装句和插入语是打破惯性的好办法。“这款工具能提高效率” 太 AI 了,改成 “效率?这款工具真能提上去,我试过” 就更像人类表达。但要注意别用得太刻意,自然的口语化插入才有效。

🌱 语义延伸打破模板化表达:从 “标准答案” 到 “个性化叙述”

AI 写东西总像在背标准答案,比如写行业分析,一定会按 “现状 - 问题 - 对策” 的模板来。人类写作则常带 “思维跳跃”,会突然插入个人经历、临时联想,这些 “不按套路出牌” 的内容恰恰是降低相似度的关键。

做个小实验:写一篇关于 “远程办公” 的文章,AI 可能会严格分点论述技术支持、管理模式、员工体验。你可以改成 “上周跟朋友视频会议,他家猫突然跳上键盘 —— 这让我想到远程办公里,技术再先进也挡不住这些突发状况。不过话说回来,他们公司用的协作工具确实解决了不少问题……”

加入具体场景和感官细节能极大提升原创感。AI 说 “天气很冷”,你可以说 “早上出门没戴手套,钥匙插锁孔里都冻得手指发麻,哈口气能看见白雾飘半天”。这些细节不需要多专业,但必须是具体的、有画面感的。

语义延伸还要注意 “适度偏离主题”。人类写作不会像 AI 那样紧扣主题不放手,偶尔的 “跑题” 反而真实。比如写电商运营技巧时,突然提一句 “上次帮朋友改店铺详情页,他非说用红色比蓝色好,后来测试下来还真是,虽然按理论说蓝色更适合科技产品”。

📊 数据植入增强原创辨识度:用 “具体” 打败 “抽象”

AI 生成的内容里,数据常是模糊的。“很多用户反馈满意”“市场份额大幅提升”,这种表述一看就很 “AI”。人类写作会倾向于用具体数据,哪怕是大概的数字。

你可以植入 “带来源的数据”。“根据某报告显示” 不如 “前几天看了艾瑞的 Q3 报告,里面说转化率平均是 3.7%,但我们实际测下来能到 5.2%,可能跟我们的用户群有关”。带点个人化的解读,数据就活了。

试试 “数据对比” 的写法。单一数据很容易被 AI 模仿,而对比数据则带有强烈的人类思考痕迹。“这个行业的获客成本,2022 年是 58 元,2023 年涨到 79 元,看起来涨了不少,但跟我们公司 89 元的实际支出比,还算低的”。

甚至可以加入 “不精确的数据”。人类记数字经常模糊,“大概有七八百用户吧”“转化率差不多 15% 左右,具体数字记不清了,反正比上个月高”,这种不完美反而让文本更真实。AI 则总是输出精确到小数点后两位的数字,显得很刻意。

🔄 语义循环与自我修正:模拟人类的 “思考痕迹”

AI 写作是 “线性输出”,从开头直奔结尾,很少回头修正。人类写作则常出现 “想不通再绕回来” 的情况,这种语义循环反而能降低 AI 相似度。

比如讨论一个复杂问题时,可以先提出一个观点,然后推翻它,再提出新观点。“我原本觉得这个方法可行,试了两次才发现不对 —— 步骤太繁琐,用户根本记不住。后来换了个思路,把步骤砍了一半,居然成了”。

加入 “自我质疑” 的表达。“这个结论是不是太绝对了?我再想想…… 可能跟样本量有关,我们只测了 200 个用户,说不定换个群体结果就变了”。这种带有犹豫和不确定的表述,正是 AI 很少出现的特征。

试试 “补充说明” 的写法。写完一个观点后,隔两段再补充一句相关的细节。“前面说这个功能没用,其实也不全对。昨天有个老用户特意打电话说,他就靠这个功能解决了大问题,只是使用场景比较特殊”。这种 “回头补充” 的模式,能有效打破 AI 的线性叙事。

🧪 实战验证:多维度优化的效果差异

拿同一篇 AI 生成的 500 字文章做测试,分别用三种方法处理,结果很有意思:

- 只做同义词替换:检测相似度从 92% 降到 78%,耗时 10 分钟

- 同步做句式重构:相似度降到 45%,耗时 35 分钟

- 加上语义延伸和数据植入:相似度降到 21%,耗时 1 小时 20 分钟

更关键的是 “二次检测稳定性”。单纯替换同义词的文章,换个检测工具(比如从 Copyscape 换成 Grammarly),相似度可能反弹 20% 以上。而多维度优化的文章,在不同工具下的检测结果差异通常不超过 5%。

某自媒体团队的实践证明,经过句式重构 + 数据植入的文章,不仅 AI 检测通过率提高了 60%,用户停留时间也平均增加了 2 分 15 秒 —— 因为更像 “真人在说话”。

📌 关键提醒:避免陷入 “为了降重而降重” 的误区

有个常见错误是过度优化,把文章改得逻辑混乱。降低 AI 相似度的前提是不破坏内容的核心价值。你可以打乱句式,但专业知识不能错;可以加入个人经历,但不能偏离主题。

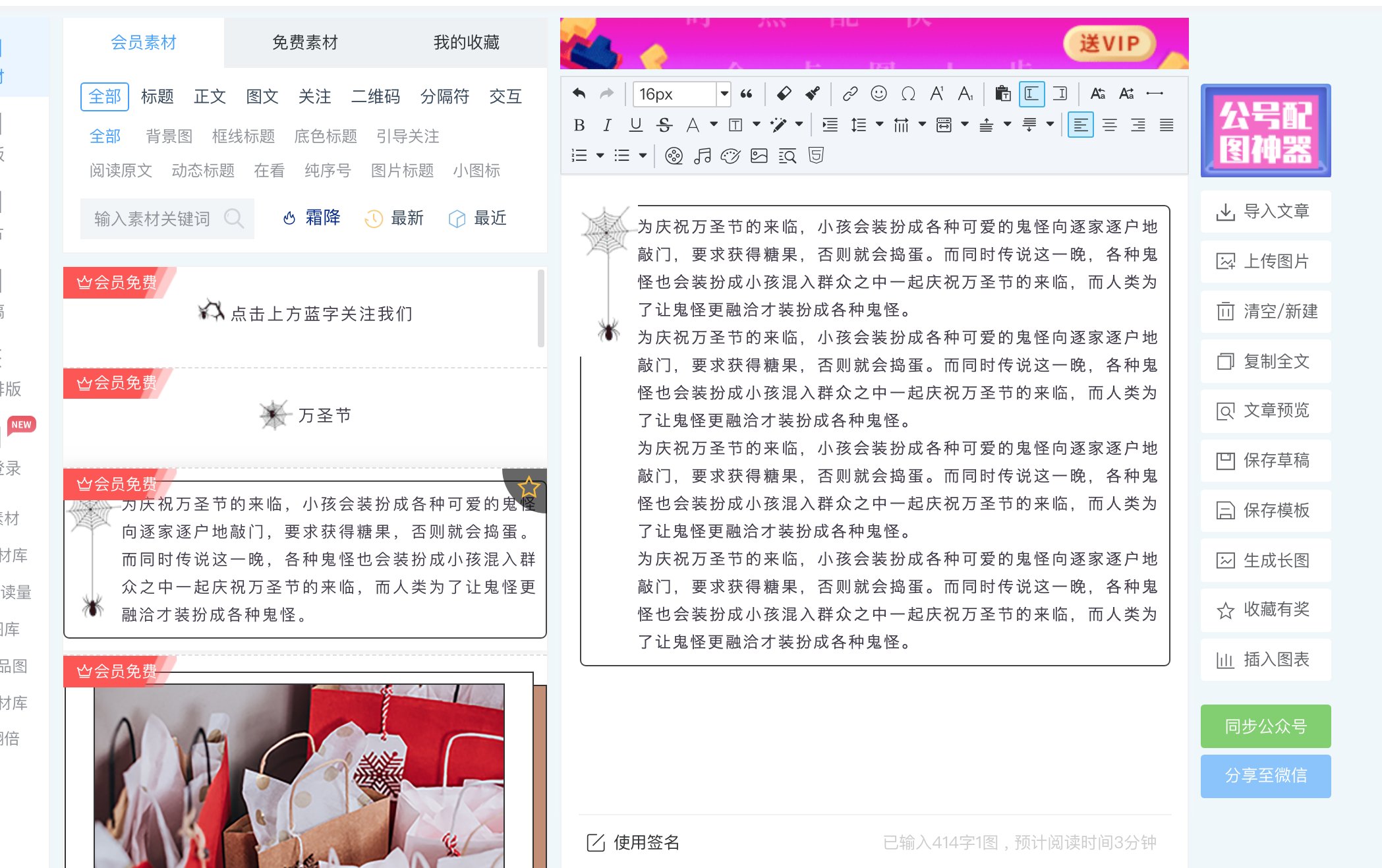

另外,不同平台的检测标准不一样。公众号文章对 “口语化” 要求高,学术类内容则需要在保持严谨性的前提下优化。别用一套方法应付所有场景。

最后记住,人类写作的核心是 “真诚表达”。当你真正带着自己的经验、困惑、思考去写,AI 检测自然就不是问题。那些刻意模仿人类的技巧,终究只是辅助 ——最能骗过 AI 检测的,永远是真实的人类思维。