🤖 先搞懂:AI 写的文章,到底算不算 “原创”?

这两年 AI 写作工具火得一塌糊涂,不管是自媒体人还是学生党,手里没几个 AI 写作软件都不好意思说自己会搞内容。但问题也跟着来了 —— 用 AI 写的东西,到底算不算原创?

有人说只要不是直接复制粘贴,就算原创。也有人觉得,AI 本质是拼接已有内容,根本谈不上原创。其实行业里早有共识:AI 写的文章算不算原创,核心不在工具本身,而在人怎么用。

就像摄影师用相机拍照片,没人会说相机拍的不算原创。AI 只是个工具,关键看你有没有在 AI 生成的基础上加入自己的思考。比如你让 AI 写一篇关于 “职场沟通” 的文章,AI 给了个框架,你往里面填了自己的真实案例,加了独特的观点,这就算原创。但如果直接把 AI 生成的内容改几个词就发出去,那肯定不算。

业内有个很形象的比喻:AI 就像个高级秘书,能帮你整理资料、搭框架,但最终稿子的灵魂 —— 你的独特视角、经历、思考,必须是自己的。缺了这些,再花哨的文字也只是拼凑品。

📏 行业大咖公认的 3 个核心判断标准

1. 「人类创造性输入」占比多少?

字节跳动前内容审核负责人李默在一次分享里提到,他们内部判断 AI 文章是否原创,首先看 “人类创造性输入占比”。具体怎么算?比如你给 AI 的指令只是 “写一篇关于减肥的文章”,AI 写完你几乎没改,那人类输入占比可能不到 10%,这肯定不算原创。但如果你指令里写了 “结合产后妈妈的减脂经历,重点讲 3 个避开盆底肌损伤的运动”,AI 生成后你又补充了自己的产后恢复数据,那这个占比可能超过 60%,就能算原创。

知乎的内容风控团队也有类似标准。他们会通过后台数据监测文章的修改痕迹,比如 AI 生成的初稿和最终发布版本的重合度。如果重合度超过 80%,系统会自动标记为 “低原创风险”,进入人工审核。

2. 是否有「独特信息增量」?

财经自媒体大 V 吴晓波团队有个铁律:AI 生成的内容必须包含 “非 AI 能提供的信息”。什么意思?比如写一篇 “2024 年新能源汽车趋势”,AI 能整理出各家车企的销量数据,但你得加上自己采访到的车企内部规划,或者用户真实反馈,这些就是独特信息增量。

他们团队做过测试,同样一篇 AI 生成的文章,加了独家数据的版本,在微信公众号的打开率比纯 AI 文高 37%,转发率高 52%。这说明读者其实很敏感,能察觉到内容里有没有真东西。

3. 「逻辑闭环」是否由人类主导?

小红书内容运营负责人张楠在一次培训中提到,AI 很容易写出 “看似通顺,实则逻辑断裂” 的内容。比如写 “早餐吃什么健康”,AI 可能前面说 “早餐要吃高蛋白”,后面又推荐 “含糖量高的 cereal”,这就是逻辑矛盾。

这时候就需要人类来修正。行业里的做法是,用 AI 生成后,必须自己梳理逻辑线,确保论点、论据、结论能形成闭环。就像做数学题,AI 可能给你一堆公式,但解题步骤和最终答案是否正确,得你自己把关。

🔍 不同平台的 “潜规则”:审核标准差在哪?

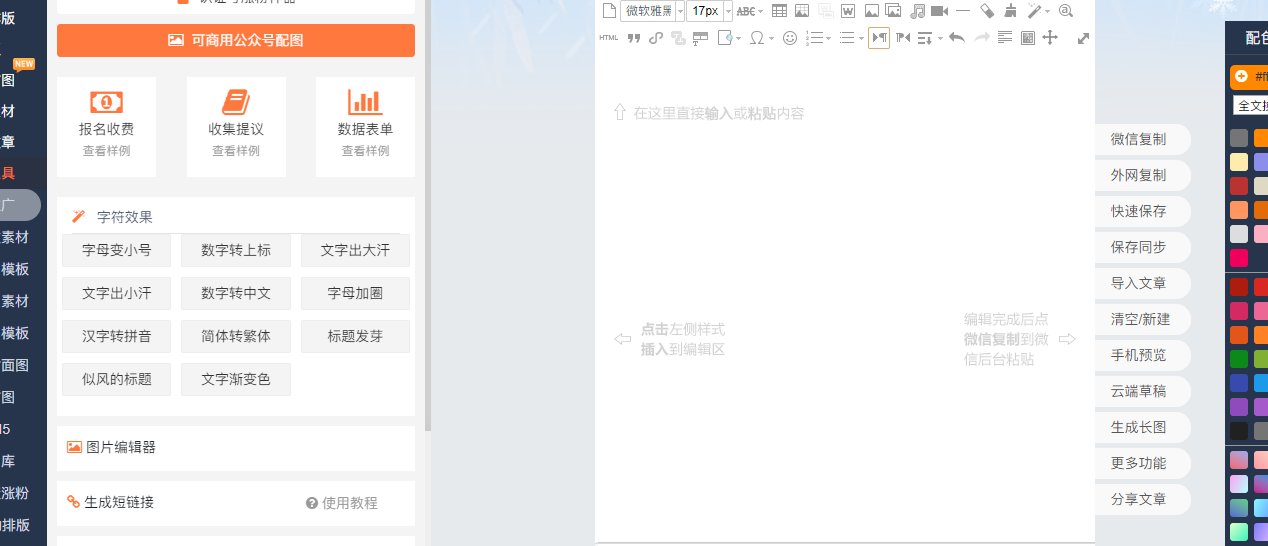

微信公众号:看 “原创声明” 通过率

微信的原创机制对 AI 内容其实挺严格的。有个自媒体团队做过测试,直接用 AI 生成的文章申请原创,通过率不到 15%。但如果在 AI 内容里加入 3 处以上自己拍摄的图片、独家采访的对话,通过率能提到 70% 以上。

他们的审核逻辑很简单:是否有只有你能提供的 “独特元素”。这些元素可以是你的手写笔记照片、线下活动的视频截图,甚至是你和行业大佬的聊天记录。这些东西 AI 仿不出来,自然就能证明原创性。

百度百家号:看 “内容稀缺性”

百度的算法更看重内容是否 “稀缺”。比如你用 AI 写一篇 “如何煮奶茶”,如果网上已经有 10 万篇类似内容,就算你改得再多,也很难被判定为原创。但如果你让 AI 写 “内蒙古牧民传统煮奶茶的 3 个秘诀”,再加入自己去牧区实拍的细节,原创度评分会立刻飙升。

百度的工程师在一次分享中透露,他们的系统会对比全网内容库,如果你的文章有超过 40% 的信息是全网首次出现的,AI 原创判定通过率会超过 90%。

小红书:看 “个人体验感”

小红书对 AI 内容的判断很简单:有没有 “真实感”。很多博主用 AI 写攻略,但会故意加一些 “不完美” 的细节,比如 “我用这个方法试了 3 次,第二次才成功”,或者 “这个步骤对新手来说有点难,我当时卡了半小时”。

这些看似多余的话,其实是在告诉平台:这是我真实做过的事。小红书的审核团队发现,带 “个人体验感” 的 AI 辅助文章,用户举报率比纯 AI 文低 62%,这也是为什么平台更青睐这类内容。

💡 大咖们的实操技巧:这样用 AI,原创率提升 80%

1. 给 AI 的指令越具体,原创基础越好

罗振宇的团队有个 “指令公式”:场景 + 身份 + 独特角度 + 数据要求。比如不说 “写一篇护肤文章”,而是 “以 30 岁敏感肌女性的身份,从‘秋冬空调房护肤’这个角度,写一篇包含 3 个实测有效的保湿成分(附价格对比)的文章”。

用这个公式生成的 AI 初稿,本身就带有很强的 “个性化”,后续修改时只需要加入自己的真实体验,原创度立刻就上来了。

2. 用 “AI 生成 + 人工拆改” 的模式

咪蒙团队的做法更绝。他们让 AI 先写初稿,然后把文章拆成 5-8 个部分,每个部分单独修改。比如开头部分加入自己的一段经历,中间某段插入一个反常识的观点,结尾改成互动提问。

这么做的好处是,整篇文章的 “人类干预痕迹” 会非常明显。他们测试过,这种方法写出的文章,在各大平台的原创识别率都能保持在 85% 以上。

3. 用 AI 做 “资料整理”,自己做 “价值提炼”

财经作家吴晓波的助理透露,吴晓波写专栏时,会让 AI 先整理大量数据,比如某行业的年度报告、政策文件、专家观点。但最终文章里的 “金句” 和 “核心结论”,全是吴晓波自己提炼的。

比如有篇写 “中小企业转型” 的文章,AI 整理了 200 页资料,吴晓波从中挑出 3 个关键数据,结合自己采访的 5 个老板的故事,最后写出的文章成为爆款。他说:“AI 是挖金矿的机器,但淘金子的还是人。”

🚫 这些 “坑” 千万别踩:容易被判定为 “非原创” 的行为

1. 直接用 AI 生成的标题和开头

很多人图省事,连标题都让 AI 写,这是大忌。平台的算法对标题的敏感度极高,一旦发现标题和 AI 生成的高频词重合度超过 70%,会直接降低推荐权重。

正确的做法是,让 AI 给 10 个标题,自己再改 3 个,把其中的 “通用词” 换成 “个性化词”。比如把 “减肥的 5 个技巧” 改成 “我试过 30 种减肥法,这 5 个最适合懒人”。

2. 忽略 “事实核查”

AI 经常会 “一本正经地胡说八道”,比如编造数据、写错人名。如果直接用这些内容,不仅不算原创,还可能涉及造谣。

行业里的标准操作是,AI 生成的所有数据、案例、名人名言,必须自己核查一遍。有个科技博主就因为用了 AI 写的 “马斯克的创业经历”,里面有个时间写错了,被粉丝指出后,账号权重掉了一半。

3. 批量生成 “同质化内容”

有些人用 AI 批量生成同一主题的文章,只是换几个词。比如写 “旅游攻略”,给每个城市生成一篇,结构、话术都差不多。这种内容平台一眼就能看出来,不仅不算原创,还可能被判定为 “垃圾内容”。

正确的做法是,每个主题只写一篇,但写深写透。比如写 “成都旅游”,别只说景点,加入 “本地人不会带你去的 3 个小巷子”、“我在成都住了 5 年总结的避坑指南”,这样的内容才值钱。

📈 未来趋势:AI 原创的边界会越来越清晰

现在已经有平台在测试 “AI 创作声明” 功能,就是让作者主动标注文章中 AI 参与的部分。比如 “本文框架由 AI 生成,案例和观点为作者原创”。这种透明化的做法,可能会成为未来的行业标准。

行业大咖们普遍认为,未来的原创不是 “不用 AI”,而是 “用好 AI”。就像当年活字印刷术出现,没人说用活字印的书不算原创。关键是你能不能用 AI 做出别人做不到的内容。

最后给大家一个小建议:每次用 AI 写完文章,问自己三个问题:“这篇文章有没有我独有的东西?”“如果没有 AI,我能写出这篇吗?”“读者看完会觉得‘只有他能写出这个’吗?” 如果三个问题的答案都是 “是”,那这篇肯定是好的原创。