📌复杂主题的核心特征与 AI 写作难点

复杂主题之所以让人头疼,首先在于它的多维度交织性。比如 "全球气候变化对粮食安全的连锁影响" 这类主题,既涉及气象学数据,又关联农业技术、国际贸易政策,甚至还牵扯到社会公平问题。这些不同领域的知识像一张网,任何一个节点没考虑到,整个分析就可能出现偏差。AI 在处理时很容易陷入 "信息堆砌" 的陷阱 —— 把各个领域的资料都列出来,却无法形成有机的逻辑关联。

另一个显著特征是动态关联性。复杂主题的各个要素不是静止的,而是相互影响、不断变化的。拿 "数字货币监管政策的制定" 来说,技术创新速度、金融市场反应、国际协作程度,每一个变量的变动都会引发连锁反应。AI 如果只基于某一时间点的数据进行分析,写出的内容很可能滞后于实际情况。我见过不少 AI 生成的深度文章,看起来资料翔实,却因为忽略了这种动态关系,得出的结论显得生硬且脱离实际。

最麻烦的是认知深度的层级性。复杂主题往往需要从现象到本质层层挖掘,比如 "青少年网络成瘾的根源",表面看是手机使用时长问题,往下挖是社交需求、家庭教育方式,再深一层可能涉及社会竞争压力、数字时代的成长焦虑。AI 很容易停留在表层分析,或者在挖掘过程中出现逻辑断层 —— 前一段还在说家庭因素,下一段突然跳到技术设计,让读者摸不着头脑。

🔍拆解复杂主题:AI 写作的前期框架搭建

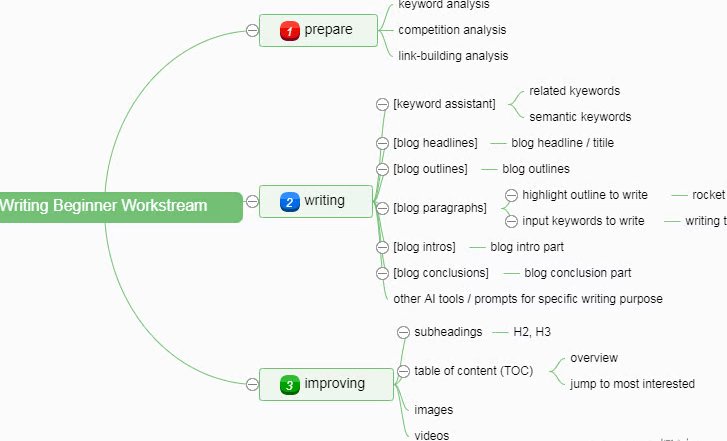

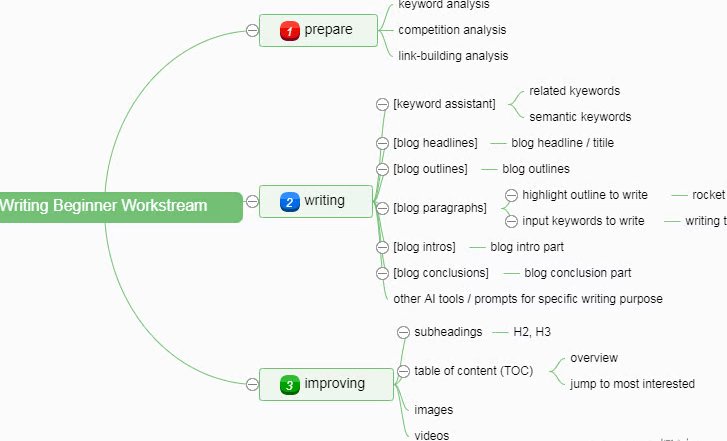

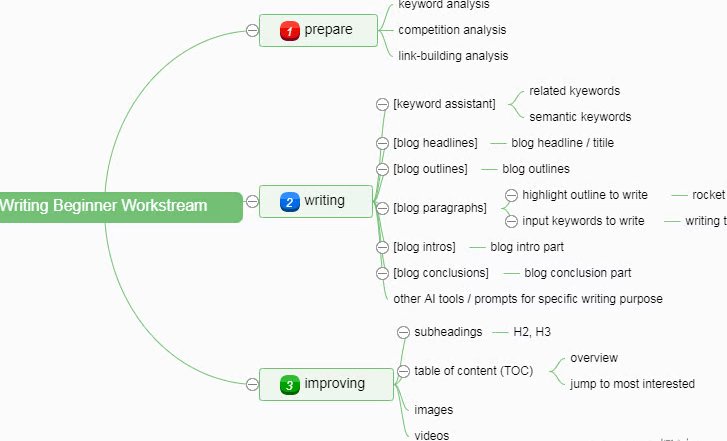

处理复杂主题的第一步,必须是主题拆解的颗粒度控制。就像拆机器不能直接砸成碎片,要按部件分类一样。我通常会用 "核心问题辐射法":先确定主题的核心疑问,再围绕它拆解出 3-5 个一级子问题,每个一级子问题再拆分成 2-3 个二级子问题。比如 "自动驾驶伦理困境",核心问题是 "如何平衡安全与效率的伦理边界",一级子问题可以是 "不同场景下的责任划分"" 技术局限与伦理判断的冲突 ""公众认知与行业标准的差距",每个子问题再细化。AI 在这种结构化框架下,才能避免东拉西扯。

知识体系的跨界整合也很关键。复杂主题的资料来源往往分散在不同领域的数据库、学术论文、行业报告里。AI 需要明确两个要点:哪些是基础概念必须解释清楚,哪些是进阶知识可以作为补充。比如写 "太空资源开发的法律问题",国际空间法的基本条款是基础,各国的政策解读是进阶,而小行星采矿的技术可行性则是背景信息。我会让 AI 先建立一个 "知识金字塔",确保底层概念扎实,再往上叠加信息,这样写出的内容才不会飘。

还有个容易被忽略的点是读者认知基线的预判。同样一个复杂主题,写给专业人士和普通读者的框架完全不同。AI 需要先定位目标读者的知识储备 —— 他们已经了解哪些背景,哪些概念需要解释,哪些观点可能存在认知偏差。比如给家长写 "青少年心理健康干预",就得少用专业术语,多结合生活场景;给教育工作者写,就可以深入讨论干预方法的理论依据。这一步没做好,后面写得再深也没人能看懂。

✍️AI 深度内容的生成逻辑:从信息整合到观点提炼

信息筛选阶段要建立双重验证机制。复杂主题的资料里常有矛盾数据,比如关于 "新能源汽车的电池回收效率",不同研究机构给出的数字可能相差很大。AI 不能简单取平均值,而要先核查数据来源的权威性,再分析差异产生的原因 —— 是统计方法不同,还是时间范围有别?我会让 AI 在引用数据时注明 "该结论基于某机构 2023 年的抽样调查,与另一机构的差异主要源于样本覆盖范围",这样既保证了客观性,又体现了深度。

逻辑链条的构建要遵循 **"因果链可视化" 原则 **。复杂主题的逻辑关系常常是网状的,AI 需要把它梳理成清晰的链条。比如分析 "房价波动对消费市场的影响",可以从 "房价上涨→居民负债率上升→可支配收入减少→非必需品消费下降" 这样的主链条入手,再补充 "房价上涨→房产增值效应→高端消费增加" 这样的分支链条。每个环节都要明确 "因为什么,所以导致什么",避免出现 "由此可见"" 综上所述 " 这类模糊的过渡。

观点提炼不能满足于表面归纳。AI 要学会从现象中找规律,从规律中推趋势。比如研究 "远程办公对企业管理模式的影响",不能只罗列 "员工效率提升"" 沟通成本增加 "这些现象,而要进一步分析" 哪些岗位更适合远程办公 ""企业组织结构会向扁平化还是去中心化发展"。我会让 AI 多问几个 "为什么"—— 这个现象背后的本质是什么?它会引发哪些连锁反应?未来可能出现什么新变化?这样才能写出有洞察力的内容。

📝复杂主题写作的 AI 优化技巧:让内容更具深度与说服力

案例嵌入要做到 "精准映射"。每个案例都应该直接服务于某个观点,而不是随便堆砌。比如在讨论 "人工智能的伦理风险" 时,用 "某自动驾驶汽车在紧急情况下的决策失误" 案例,就要明确它是为了说明 "算法伦理与人类价值观的冲突",而不是单纯讲技术故障。AI 需要先确定每个案例的 "映射点",再描述案例细节,最后把案例和观点连接起来,形成 "观点 - 案例 - 分析" 的闭环。

语言表达上要控制专业术语的密度。复杂主题难免要用专业词,但不能堆得让人看不懂。AI 可以采用 "术语 + 通俗解释 + 举例" 的模式,比如提到 "边际效应递减",可以紧接着说 "简单说就是投入越多,额外获得的收益越少,就像喝第一杯水很解渴,喝到第五杯可能就撑了"。我还会让 AI 每段话里的专业术语不超过两个,确保普通读者能顺畅阅读。

节奏把控也很重要。长段落用来详细阐述复杂逻辑,短段落用来强调关键结论。比如分析一个多步骤的流程时,用长段落把每个环节讲清楚;得出某个重要结论时,单独用一句话作为一段,像 "这种模式的核心问题在于资源分配的不公平"。这样读者在阅读时能自然地找到重点,不会被冗长的文字淹没。

👥人机协同:人类在复杂主题 AI 写作中的关键补充

人类要负责框架的最终审定。AI 搭建的写作框架可能存在疏漏,尤其是在涉及多领域交叉的复杂主题中。比如写 "基因编辑技术的社会影响",AI 可能会忽略宗教伦理这个维度,人类需要凭借自身的知识储备进行补充。我通常会在 AI 给出框架后,先检查是否覆盖了所有关键维度,再判断逻辑顺序是否合理,确保整个框架没有方向性错误。

情感与价值观的注入也得靠人类。复杂主题往往涉及价值判断,AI 可以提供事实和数据,但很难把握情感的尺度。比如写 "留守儿童的教育问题",AI 能列出统计数据和政策措施,但人类才能加入 "这些孩子需要的不只是物质资助,还有情感陪伴" 这样有温度的表达。我会在 AI 生成内容后,逐段检查是否有情感缺失,适当加入能引发共鸣的表述。

最后是深度修正与拔高。AI 写出的内容可能停留在 "正确但平庸" 的层面,人类需要进行深度加工。比如 AI 分析 "乡村振兴的关键因素" 时,可能只提到产业、人才、文化等常规点,人类可以进一步提出 "数字基建的滞后是容易被忽视的瓶颈" 这样的独特观点。我会对比 AI 内容和自己的认知,找出可以深化的地方,加入更独到的分析和预测。

处理复杂主题的 AI 写作,本质上是机器的信息处理能力与人类的深度认知能力的结合。既不能迷信 AI 的效率,也不必低估它的潜力。掌握了这套逻辑和方法,AI 就能写出真正有深度的复杂主题文章,既满足专业需求,又能被大众理解。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】