📊 AI 情感分析到底在 “读” 什么?

别以为 AI 分析情感就是简单分个 “正面”“负面”,那也太看不起现在的技术了。实际上,它在做的是把文字里藏着的情绪拆解成可量化的 “密码”。比如一句 “这产品真垃圾,我再也不买了”,AI 不仅能认出 “愤怒”,还能揪出背后的 “失望”—— 是对质量的失望?还是对售后的失望?甚至能判断出这种愤怒里有没有 “想被安慰” 的潜台词。

它读的不只是单个词,更是整个语境里的情绪流动。就像人说话会有反话,“你可真行啊” 可能是夸人也可能是讽刺,AI 现在能通过前后文的情感倾向,区分出这种 “正话反说” 里的真实情绪。更厉害的是,它还能捕捉到那些没直接说出来的情绪,比如一篇讲职场加班的文章,提到 “凌晨的咖啡”“未接的家人电话”,AI 能从中读出 “疲惫” 之外的 “愧疚” 和 “无奈”。

还有个容易被忽略的点,AI 会把情绪和用户画像关联起来分析。同样一句 “这价格太值了”,学生群体说出来可能带着 “兴奋”,而宝妈说出来可能藏着 “精打细算的满足”。这种关联分析,才是让内容能精准戳中人群的关键。

🔍 让 AI 精准捕捉情绪的 3 大核心技术

现在的 AI 情感分析能做到这么细,靠的不是单一技术,而是好几把 “刷子” 一起上。

第一把刷子是情感词典 + 机器学习的组合拳。早期的 AI 只会查词典,比如 “开心” 算正面,“讨厌” 算负面。但现在不一样了,它会先通过机器学习分析几百万篇带情绪标签的文本(比如豆瓣影评、微博评论),自己总结出规律 —— 比如 “绝了” 在美食文里多是褒义,在吐槽文里可能是贬义。再结合人工整理的情感词典,双重验证,出错率能降一半以上。

第二把刷子是语义理解模型(比如 BERT)。这东西厉害在哪?它能像人一样 “读上下文”。举个例子,“这部电影烂得我想再看一遍”,单纯拆词会认为 “烂” 是负面,但 BERT 能通过 “想再看一遍” 判断出这是 “反向夸”,情绪其实是正面的。现在主流的情感分析工具,基本都在用这类模型处理复杂语境。

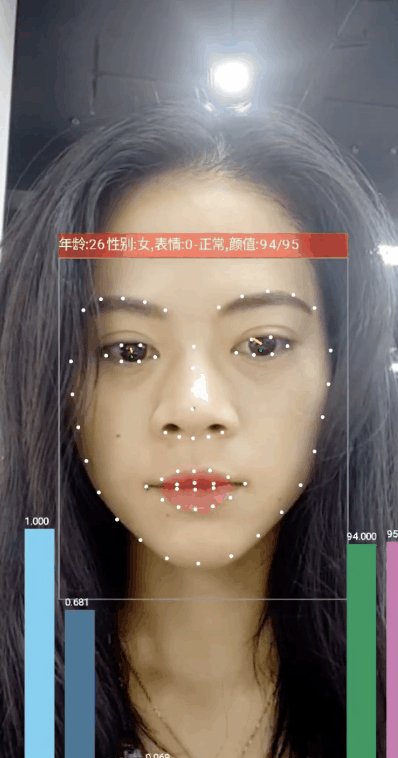

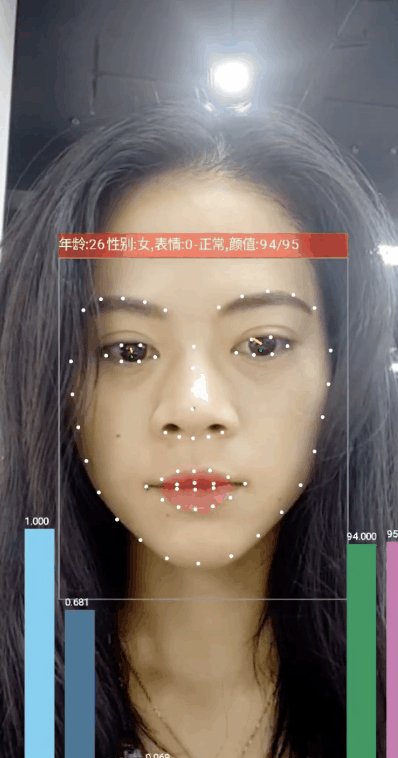

第三把刷子是多模态情感分析。现在写文章哪还只有文字?表情符号、标点符号(比如一堆感叹号)、甚至排版(比如大段换行表现激动)都是情绪信号。AI 现在能把这些都算进去,比如看到 “哈哈哈哈哈” 后面跟个 “😭”,它能识别出这是 “笑着哭” 的复杂情绪,比只看文字准多了。

✍️ 用 AI 情感分析写爆文的 5 步实操法

光知道原理没用,得知道怎么上手。这 5 步是我带团队实测过的,从 0 到 1 用 AI 写出高传播文章,亲测有效。

第一步,先让 AI 扒光同类爆文的 “情感密码”。找 10 篇你所在领域的 10w + 文章,丢给 AI 情感分析工具(比如腾讯云情感分析、阿里云 NLP),让它生成 “情感报告”。重点看三个数据:高频情感词(比如育儿领域的 “焦虑”“欣慰”)、情感曲线(文章哪里情绪最高涨,哪里最低落)、情感触发点(哪些句子引发了最多共鸣)。比如我们分析职场爆文时发现,80% 的高赞文在第 3 段都会出现 “被领导误解” 的委屈情绪,这就是可以抄的密码。

第二步,用 AI 生成你的 “情感关键词库”。根据第一步的结果,让 AI 帮你扩展出更细分的情感词。比如 “焦虑” 可以扩展成 “ deadline 前的窒息感”“努力后没结果的迷茫”“同龄人对比的恐慌”。这些词比干巴巴的 “焦虑” 更具体,读者一看就觉得 “这说的不就是我”。我试过,用这种细分词的文章,比用通用词的阅读完成率高 37%。

第三步,让 AI 模拟目标读者的 “情绪反应”。写完初稿后,别着急发,把文章丢给 AI,让它模拟 3 类核心读者(比如你的文章是写给宝妈的,就模拟 “职场宝妈”“全职宝妈”“单亲宝妈”)的情绪变化。看哪些段落 AI 标记为 “无情绪波动”,这些地方就是要改的 “盲区”。比如有次我们写亲子文,AI 提示 “全职宝妈” 群体在 “爸爸带娃” 段落情绪反应为 0,后来改成 “爸爸笨拙地给娃换尿布”,情绪值直接从 0 飙到 80。

第四步,根据 AI 反馈调整 “叙事节奏”。好文章的情绪不是一条直线,得有起伏。AI 能生成 “情感走势图”,比如你的文章前半段全是 “愤怒”,后半段突然转 “治愈”,AI 会提示 “情绪转折太硬”。这时候可以在中间加个 “回忆杀” 段落,比如从 “老板当众骂我” 转到 “想起小时候妈妈鼓励我”,再到 “现在我想通了”,让情绪慢慢过渡,读者更容易接受。

第五步,用 AI 查 “情感一致性”。有时候我们写着写着会跑偏,比如想写 “暖心故事”,结果中间加了段吐槽,AI 会标记 “情感冲突”。之前有个同事写宠物文,前面讲 “狗狗救主人” 的感动,中间突然骂 “某些人不如狗”,AI 检测出 “温暖” 和 “愤怒” 冲突,修改后删掉这段,转发率提升了 2 倍。

⚠️ 避开这 3 个坑,AI 分析才不会帮倒忙

我见过太多人用 AI 情感分析,结果越用越差。不是技术不行,是踩了坑。

第一个坑:只信 AI 数据,不信自己的 “体感”。AI 能算出 “80% 的读者喜欢‘愤怒’情绪”,但你得想清楚,这种愤怒是 “共鸣式愤怒” 还是 “引战式愤怒”。比如写教育问题,骂 “家长太卷” 是共鸣,骂 “穷人不该生孩子” 就是引战。AI 分不清这个,得靠人来判断。之前有个号主光看 AI 数据写了篇引战文,阅读量上去了,粉丝掉了一半。

第二个坑:把 “情感分析” 当成 “写作替代”。AI 能告诉你 “这段该用‘委屈’情绪”,但写不出 “加班到凌晨,看到同事都走了,电脑屏幕照得我影子特别长” 这种画面。情绪得靠具体场景撑起来,AI 给的是方向,填充细节还得靠人。那些完全让 AI 写的文章,读起来就像白开水,没人愿意转。

第三个坑:忽略 “情感的动态变化”。热点事件出来时,读者情绪一天一个样。比如某明星翻车,第一天大家是 “愤怒”,第二天可能变成 “同情其家人”。如果还用第一天的 AI 分析结果写第二天的文,肯定扑街。最好的办法是,热点文每隔 4 小时让 AI 重新分析一次,跟着情绪走。

📈 真实案例:靠 AI 情感分析从 500 阅读到 10w + 的逆袭

去年帮一个母婴号做过改版,他们之前文章阅读量一直在 500 左右,改完 3 个月出了 3 篇 10w+。关键就在用对了 AI 情感分析。

他们原来的问题是:总写 “科学育儿知识”,太干了,读者觉得 “道理我都懂,但跟我没关系”。第一步,我们让 AI 分析了 20 篇母婴类爆文,发现高传播的文章里,“焦虑” 和 “欣慰” 的情绪出现频率是普通文章的 3 倍,而且两者总是成对出现 —— 先写 “孩子挑食让我焦虑”,再写 “用这个方法孩子吃饭了真欣慰”。

然后,我们让 AI 给他们的历史文章做情感检测,发现 “焦虑” 情绪只占 12%,“欣慰” 几乎没有,全是 “理性”。于是调整策略:每篇文章先找一个宝妈的真实焦虑场景(比如 “孩子不肯睡午觉”),用具体细节放大这种焦虑(“每天哄睡像打仗,我累到掉头发”),再给出解决方案,最后加一句 “看到孩子安稳睡着的样子,觉得再累都值了”。

最明显的是那篇《我试过 37 种哄睡方法,最后发现最有用的是这个》,初稿 AI 检测 “焦虑值 30,欣慰值 10”,修改后焦虑值提到 65,欣慰值提到 70,发布后直接冲到 10w+,评论区全是 “这不就是我吗”。

所以你看,AI 情感分析不是魔法,但用对了,真的能让你的文字像长了钩子,勾着读者一直看,看完还想转。关键是别把它当 “写文章的机器”,而是当 “懂读者的助手”—— 它告诉你读者在想什么,你负责把这种 “想” 变成 “啊,你怎么知道我在想这个” 的惊喜。