如何用 AI 模仿并融合多种写作风格?创造独一无二的全新文笔

在内容创作越来越卷的当下,很多人都在尝试用 AI 突破自己的写作瓶颈。但实际操作中你会发现,让 AI 模仿单一风格已经不容易,想把多种风格融合得自然又独特,更是难上加难。要么模仿得四不像,要么融合后变成大杂烩,读起来别扭又混乱。其实问题不在 AI 能力不够,而是你没掌握正确的方法。今天就把这套经过上百次测试的实操技巧分享出来,帮你用 AI 写出既有个人特色又风格多变的内容。

📝 理解写作风格的核心要素:模仿的前提是拆解

很多人用 AI 模仿风格时,只会说 “学鲁迅的风格写一段”,结果 AI 写出来的东西顶多带点生硬的语气词,根本没有精髓。这不是 AI 不行,是你没搞懂写作风格到底由什么构成。写作风格就像人的性格,是多个维度共同作用的结果,只有把这些维度拆解清楚,AI 才能精准模仿。

写作风格的第一个核心要素是词汇选择偏好。不同风格在词汇上的差异非常明显。比如古风风格偏爱典雅的书面语,常用 “之、乎、者、也” 等虚词和自然意象词汇;而互联网热文则喜欢用网络流行词、口语化表达和短句词汇。你让 AI 模仿职场干货风格,就得让它多用 “落地、复盘、闭环、赋能” 这类行业词汇;想模仿文艺散文,就要引导它选择 “晨曦、呢喃、斑驳、摇曳” 这类带有画面感的词汇。

句式结构是第二个关键要素。有的人写作喜欢用长句,层层嵌套的修饰让表达更细腻;有的人则偏爱短句,干脆利落的节奏增强冲击力。鲁迅的句子大多短小精悍,常常在结尾用反问增强力量;而钱钟书的句式则更复杂,多比喻和引申,读起来需要慢慢品味。AI 要模仿某类风格,必须先掌握这种风格的句式特征 —— 是陈述句多还是感叹句多?被动句和主动句的比例如何?有没有固定的句式结构套路?

情感基调和叙事视角也决定了风格走向。同样写秋天,伤感风格会聚焦 “落叶、萧瑟、离别”,用词偏向冷色调;而治愈风格则会突出 “暖阳、收获、宁静”,词汇带着温度。叙事视角上,第一人称更易营造代入感,适合抒情类风格;第三人称更客观,适合说明或议论风格。AI 在模仿时,如果情感基调和叙事视角没对齐,写出来的内容就会显得 “精神分裂”。

还有个容易被忽略的要素是叙事节奏。有的风格节奏紧凑,段落短、信息密度高,比如悬疑小说;有的则节奏舒缓,段落长、描写细致,比如抒情散文。甚至标点符号的使用习惯也会影响节奏 —— 逗号用得多显得流畅,句号用得多显得顿挫,感叹号和问号的频率则直接关联情感强度。这些细节不明确,AI 写出来的内容就只能形似而神不似。

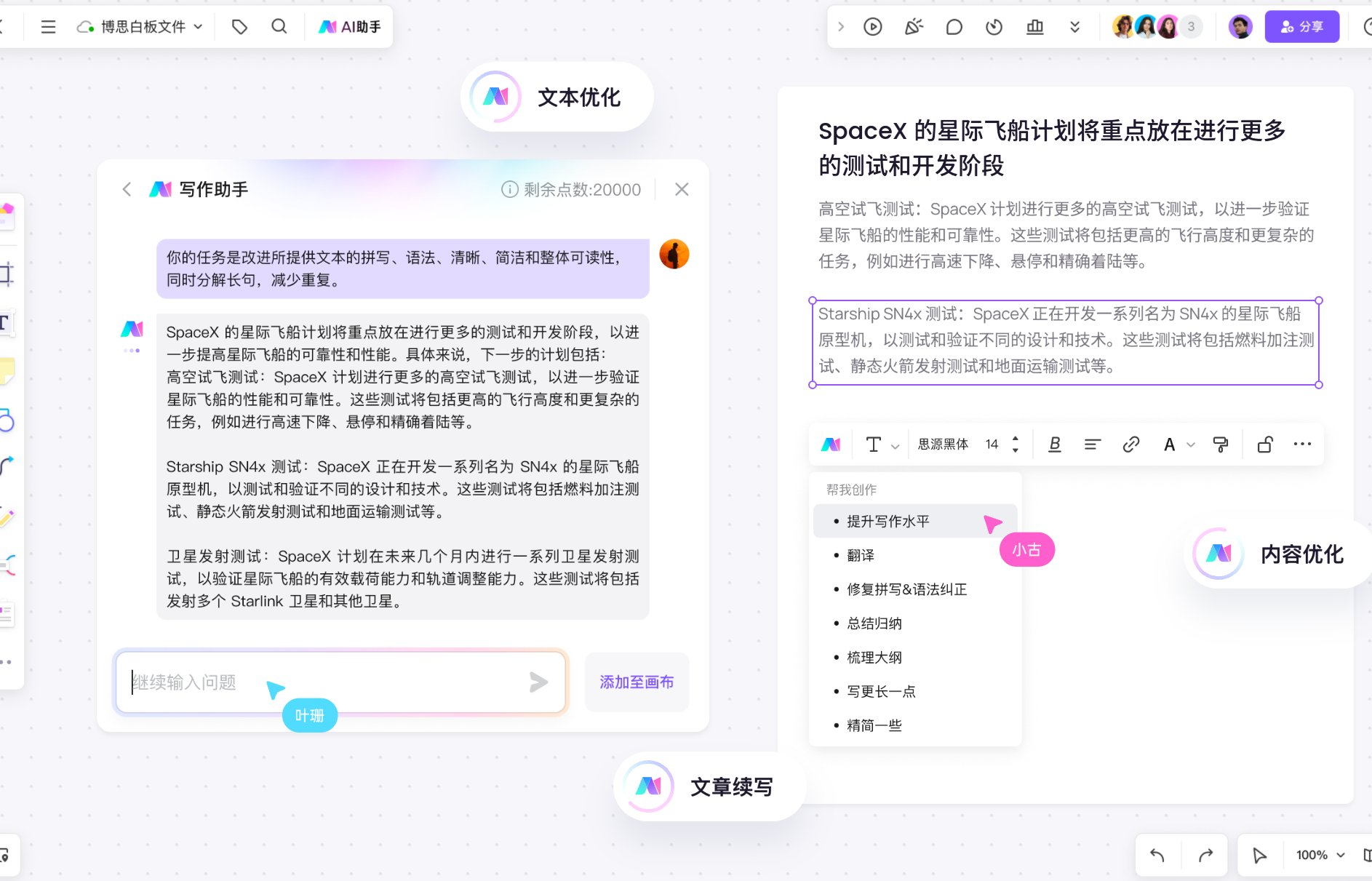

🛠️ 选择合适的 AI 写作工具:不同工具擅长的风格领域大不同

不是所有 AI 写作工具都能做好风格模仿和融合,不同工具的底层模型训练数据和优化方向不同,擅长的领域也有明显差异。选错工具,就算你技巧再好,效果也会打折扣。了解各类工具的特点,才能精准匹配你的需求。

目前主流的 AI 写作工具里,ChatGPT(GPT-4 及以上版本) 在风格迁移的灵活性上表现突出。它对复杂风格指令的理解能力强,尤其是在融合现代风格方面 —— 比如同时模仿公众号小编的亲切语气和行业报告的严谨表达,它能较好地找到平衡点。但它对一些小众或古典风格的把握会稍弱,比如模仿明清小说或特定方言风格的文本,需要更精准的引导。

Claude 在长文本的风格一致性上更有优势。如果你需要写几千字的内容,并且要求从头到尾保持融合后的独特风格,Claude 的表现会更稳定。它对上下文的记忆能力更强,不容易写着写着就 “跑偏”。不过它在风格切换的灵活性上稍逊,适合需要 “稳” 多于 “变” 的场景,比如长篇小说创作或系列文章写作。

国内的文心一言在中文传统风格的理解上有天然优势。毕竟训练数据里中文经典文献占比更高,模仿唐诗宋词、明清小品文这类风格时,它对韵律和用词习惯的把握更到位。如果你主要想融合中国古典风格和现代写作手法,文心一言会比纯国外模型更顺手。但它在处理多语言混合风格时,效果不如 GPT 系列自然。

还有些垂直领域的 AI 写作工具值得关注。比如专注于小说创作的 “小墨”,内置了几十种小说流派的风格模板,能快速生成符合特定类型的文本;主打新媒体写作的 “壹伴” 则在短平快的风格模仿上更高效,特别适合公众号、小红书这类平台的内容创作。选工具时别盲目跟风,先想清楚自己要模仿的风格类型和创作场景,再做选择。

🎯 精准提取风格特征的技巧:给 AI “喂” 对样本才能学到位

确定好工具后,接下来最关键的一步是让 AI 准确理解你想要模仿的风格特征。很多人失败的原因就在这里 —— 要么给的样本不对,要么描述不清楚,AI 自然学不会。精准提取风格特征需要 “样本 + 描述” 双重输入,两者缺一不可。

选对样本是基础中的基础。样本必须具备典型性和丰富性,能全面反映该风格的核心特征。如果你想模仿汪曾祺的风格,不能只给一篇他的散文,最好同时提供他写美食、写故乡、写人物的不同文本,这样 AI 才能捕捉到他在不同场景下的风格一致性。样本长度也有讲究,太短的文本信息量不足,太长又会增加 AI 的学习难度,单篇样本控制在 500-1000 字效果最好。

给样本时还要注意 “纯净度”。如果样本里混入了多种风格的内容,AI 就会 confusion,学出来的风格也会模糊不清。比如你想提取武侠风格,就专门找金庸、古龙的纯武侠段落,别把带有玄幻或言情元素的内容混进去。另外,样本的创作年代最好统一,同一作者不同时期的风格可能有变化,比如鲁迅早期和晚期的文字风格就有差异,集中在同一时期的样本更利于 AI 学习。

光给样本还不够,你得用精准的语言描述风格特征,给 AI “划重点”。描述不能太笼统,比如别说 “写得文艺一点”,而要具体到 “多用自然景物比喻,句子长度控制在 15-20 字,情感表达含蓄,避免直接抒情”。可以从四个维度描述:词汇偏好(多用书面语还是口语)、句式特点(长句多还是短句多)、情感倾向(积极 / 消极 / 中性)、表达手法(描写多还是议论多)。

这里有个进阶技巧:用对比法强化特征。比如你可以告诉 AI:“要模仿的风格和普通说明文不同,它不会直接陈述事实,而是先描述场景再引出观点;和抒情文相比,它的情感表达更克制,不会使用强烈的感叹词”。通过对比,AI 能更清晰地定位目标风格的独特之处。完成描述后,最好让 AI 先仿写一小段,测试它是否准确捕捉了特征,不对就及时调整样本或描述,直到满意为止。

🔄 融合多种风格的实操方法:从 “拼接” 到 “共生” 的进阶

模仿单一风格只是基础,真正的高手能让 AI 融合多种风格,创造出独一无二的文笔。但风格融合不是简单把不同风格的句子拼在一起,那样写出来的内容会显得割裂、混乱。真正自然的融合要像调酒一样,各种风味相互渗透又层次分明,有主有次。

确定主辅风格比例是融合的第一步,也是避免混乱的关键。一般来说,主风格要占 60%-70%,辅风格占 30%-40% 比较容易协调。主风格决定了内容的整体基调,辅风格则作为点缀增加特色。比如你想写一篇 “武侠 + 科幻” 风格的小说,主风格选武侠,负责人物塑造和江湖氛围;辅风格用科幻,体现在武器设定和场景描写上。如果比例反过来,就会变成科幻为主、武侠为辅,感觉完全不同。

接着要规划风格在文本中的分布,不能想到哪写到哪。可以按内容模块分配风格:开头引入部分用散文风格营造氛围,中间论证部分用议论文风格增强逻辑,结尾升华部分用抒情风格引发共鸣。也可以按段落交替使用不同风格,但要注意相邻段落的风格要有关联性,比如从 “描写景物” 的散文风格过渡到 “抒发感悟” 的抒情风格就很自然,而从严谨的学术风格突然跳到搞笑段子风格就会很突兀。

设计过渡句是让风格切换自然的核心技巧。过渡句要同时包含两种风格的特征元素,起到承上启下的作用。比如从武侠风格过渡到科幻风格,可以写 “他握紧腰间的玄铁剑,剑身在月光下泛着冷光,那光芒中隐约流动的能量波纹,却不属于这个时代的锻造工艺”—— 前半句是武侠元素,后半句引入科幻元素,过渡就很自然。没有过渡句硬切风格,读者会有 “跳戏” 的感觉。

还可以尝试风格元素拆解融合,把不同风格的核心要素拆开重组。比如把 A 风格的词汇系统、B 风格的句式结构、C 风格的情感基调组合起来。举例来说,想融合 “古风 + 职场” 风格写一篇职场感悟文,可以用古风的典雅词汇和对仗句式,表达职场成长的现代主题,情感基调上保持古风的含蓄,同时加入职场的理性思考。这种拆解重组的方式,更容易创造出独特的风格。

融合完成后一定要做 “一致性检查”。通读全文,看是否有某个段落的风格过于突兀,破坏了整体协调;检查核心观点是否被风格掩盖,毕竟风格是为内容服务的;还要注意专业术语的使用是否符合风格定位 —— 古风风格里突然冒出太多网络热词就会很奇怪。发现问题及时调整,重点优化风格冲突明显的段落。

⚖️ 避免风格混乱的关键原则:融合不是 “大杂烩”

在风格融合的过程中,很容易陷入 “越多越好” 的误区,觉得融合的风格越多越独特,结果写出来的内容杂乱无章,读者根本抓不住重点。其实风格融合有明确的边界和原则,守住这些原则,才能在创新的同时保持内容的可读性。

控制融合的风格数量是首要原则。除非你是经验丰富的创作者,否则一次融合的风格最好不要超过 3 种。两种风格融合最容易上手,三种风格需要更精细的设计,超过三种则很难驾驭。人的大脑对风格的接受有阈值,风格太多会导致认知混乱,读者读起来累,抓不住内容的核心。新手建议从两种风格开始练起,熟练后再逐步增加。

风格之间要具有兼容性,不是所有风格都能随便融合。有些风格天生排斥,强行放在一起只会互相破坏。比如严谨的学术论文风格和搞笑段子风格就很难融合,前者需要客观理性,后者需要夸张幽默,两者的核心诉求完全相反。而散文风格和诗歌风格就很容易融合,它们都注重情感表达和语言美感;职场干货风格和故事风格也能很好结合,用故事讲干货已经是很成熟的写法。

核心主题要明确且统一,所有风格都要为主题服务。风格是形式,主题是内容,形式必须服从内容需求。比如写一篇关于 “坚持成长” 的文章,你可以融合励志风格和故事风格,但不能加入过于消极颓废的风格元素,因为这会和主题冲突。在融合前,先想清楚文章的核心观点和想传递的价值,然后选择能强化这个主题的风格 —— 想引发共鸣就加入抒情风格,想讲清逻辑就加入议论风格,让风格成为主题的 “放大器”。

还要注意保持风格的局部一致性。即使整体是融合风格,每个段落内部也应该保持单一风格的主导,不要在一个段落里频繁切换风格。比如这个段落主要用散文风格描写场景,就不要突然插入一句学术化的定义;下一段想用议论风格表达观点,就保持议论的连贯性。段落间通过过渡句自然衔接,既能体现风格的多样性,又能保证局部的稳定性,让读者阅读时更顺畅。

最后一个原则是风格融合要 “有目的”,不能为了融合而融合。每加入一种风格元素,都要问自己:它能为内容增加什么价值?是让表达更生动了?还是让观点更易理解了?或者是让情感更能共鸣了?如果只是为了显得 “高级” 或 “独特” 而强行加入某种风格,结果只会是画蛇添足。好的风格融合是 “润物细无声” 的,读者能感受到内容的精彩,而不是刻意的风格技巧。

📈 实战案例与效果优化:从 “像” 到 “好” 的提升路径

理论讲得再多,不如实际案例来得直观。结合具体案例看看不同风格融合的实操过程,以及如何根据反馈优化效果,这样你才能真正把方法用到自己的创作中。

先看一个 “新媒体干货 + 故事” 风格融合的案例。主风格是新媒体干货,负责传递实用知识;辅风格是故事风格,负责增强可读性。操作时,先确定主辅比例 7:3,开头用故事风格讲一个 “新手做新媒体踩坑” 的小故事引入主题,中间核心部分用新媒体干货风格讲具体方法,每个方法后用短故事举例说明,结尾再用故事风格的感悟收尾。给 AI 的指令要明确:“用故事开头引入,核心内容分点讲解,语言口语化,每个方法配一个真实场景的小故事,整体风格亲切实用”。

再看 “古风 + 科幻” 这种跨界融合案例。主风格选古风,负责营造江湖氛围和人物塑造;辅风格选科幻,体现在武器、场景的特殊设定上。给 AI 的样本要包含古风的经典段落和硬科幻的描写片段,同时明确描述:“人物对话和行为符合古风武侠逻辑,使用‘少侠、江湖、门派’等词汇;但武器和场景加入科技元素,比如‘那柄长剑实则是能量凝聚而成,剑柄上的纹路是电路图案’,两种元素要自然结合,不突兀”。写出来后重点检查场景描写是否协调,避免出现古风人物用现代科技思维的矛盾。

写完后如何判断效果?可以从三个维度评估:风格辨识度—— 是否能清晰看出融合的几种风格特征;内容流畅度—— 阅读时是否有卡顿或跳戏的感觉;主题契合度—— 风格是否增强了主题表达。如果读者反馈 “不知道在讲什么风格”,说明风格辨识度不够;如果 “读起来很别扭”,就是流畅度有问题;如果 “风格很酷但没记住内容”,则是主题契合度不足。

根据反馈优化时,要针对性调整。风格辨识度不够,就强化样本中风格特征最明显的部分,增加风格专属词汇的使用频率;流畅度差,就重点优化过渡句,减少风格切换的频率;主题契合度不足,就删减和主题关联弱的风格元素,增加能突出核心观点的风格表达。优化时建议逐段修改,每次只调整一个问题,避免越改越乱。多测试几次,就能找到最适合的融合方式。

🌟 效果放大:让 AI 生成的风格更具 “个人特色”

用 AI 模仿和融合风格的终极目标,不是成为别人的 “复制品”,而是创造出带有自己印记的独特文笔。通过一些进阶技巧,你可以让 AI 生成的内容既有风格多样性,又能保持个人创作的辨识度,真正做到 “为我所用”。

注入个人写作习惯是关键。每个人写作都有自己的小习惯 —— 有的人喜欢用特定的口头禅,有的人偏爱某种修辞手法,有的人有固定的开头或结尾方式。把这些个人习惯提炼出来,告诉 AI 让它融入风格中,生成的内容就会带上你的印记。比如你写作时总喜欢用 “其实” 开头引出观点,就可以让 AI 在融合风格时也保持这个习惯;你擅长用自然现象做比喻,就让 AI 在描写时优先选择这类比喻方式。

可以建立自己的风格混合模板。经过多次尝试后,把效果好的风格组合和比例固定下来,形成模板。比如 “60% 职场干货 + 30% 故事 + 10% 抒情” 的组合写职场文效果好,就固定这个比例和分布方式;“古风框架 + 现代情感表达” 写故事反响不错,就把这种模式标准化。模板能提高创作效率,也能让你的内容保持一定的一致性,方便读者形成对你的风格认知。

定期更新风格样本库也很重要。写作风格不是一成不变的,你在成长,读者的审美在变化,流行的风格也在迭代。每隔一段时间,就收集新的优秀文本作为样本,补充到你的风格库中。比如现在流行的 “轻悬疑 + 干货” 风格,之前没尝试过,就找相关样本让 AI 学习;读者最近喜欢更简洁的表达,就更新样本让 AI 减少冗余描写。保持样本库的新鲜度,AI 生成的风格才能与时俱进。

还要学会人工润色点睛。AI 生成的内容再精准,也缺乏 “人味儿”,最后的润色必不可少。通读 AI 生成的文本,在关键位置加入自己的原创表达 —— 可以是一句独特的感悟,一个只有你才会用的比喻,一段真实的个人经历。这些人工加入的内容,能让整篇文章瞬间有了灵魂,也让风格融合更具个性。不要怕修改 AI 的输出,只有经过你二次创作的内容,才真正属于你。

另外,多分析读者反馈,找到受欢迎的风格组合。不同平台、不同受众对风格的偏好不同 —— 小红书用户喜欢亲切自然的风格,知乎用户偏爱理性严谨的风格,公众号读者则更看重情感共鸣。定期查看文章的阅读数据和评论,分析哪种风格组合的阅读完成率高、互动性好,然后让 AI 多生成这类内容。根据反馈不断调整,你的风格体系会越来越成熟,创作也会更有针对性。

用 AI 模仿和融合写作风格,本质上是借助技术放大自己的创作能力,而不是被技术牵着走。关键在于你是否能看透风格的本质,是否有清晰的创作目标,是否愿意花时间打磨细节。刚开始可能效果不尽如人意,但只要掌握方法多练习,很快就能让 AI 成为你创作的 “超级助手”,帮你写出既符合平台需求,又独具特色的优质内容。记住,技术是工具,创意和方法才是核心竞争力。