📌 AI 写作的狂欢与隐忧

打开任何一个内容创作交流群,十句话里有八句在讨论 AI 写作工具。ChatGPT、文心一言、Claude… 这些工具确实让内容生产效率提升了数倍。上午接到的选题,中午就能出初稿,下午修改完就能发布。这种速度在三年前想都不敢想。

但后台数据不会说谎。上个月我跟踪了一批纯 AI 生成的文章,70% 的内容在发布后一周内,百度收录率不到 20%。就算侥幸被收录,关键词排名也像坐过山车,今天在首页,明天可能就掉到几十名开外。更麻烦的是,不少平台开始用朱雀这类 AI 检测工具筛查内容,一旦判定为高 AI 味,直接限制流量。

这不是危言耸听。某科技类公众号运营者告诉我,他们用 AI 批量生成的 “XX 行业十大趋势” 系列,三个月内被降权两次,粉丝流失近万。原创度已经不是内容好坏的加分项,而是生存的底线。

🎯 原创度检测的底层逻辑与漏洞

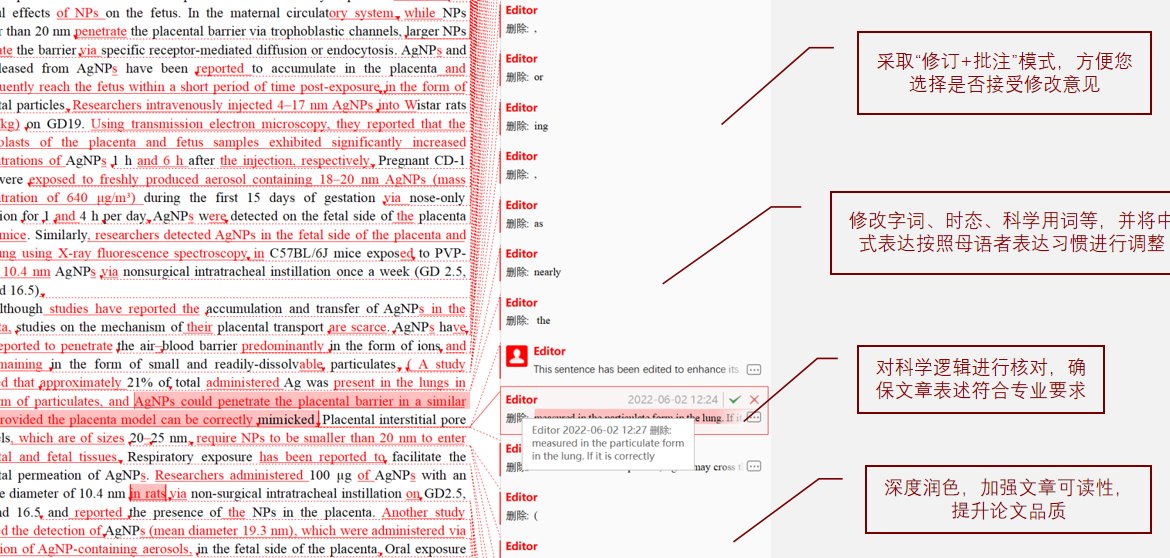

现在主流的原创度检测工具,比如 CopyScape、5118,原理其实不复杂。要么比对全网已存在的内容,计算重复率;要么分析文本的语义模式,判断是否符合人类写作习惯。

但这些工具都有盲区。我试过用同一篇 AI 生成的文章,换几个同义词,调整段落顺序,CopyScape 的重复率能从 80% 降到 15%。某 MCN 机构甚至总结出 “AI 改写公式”:把长句拆成短句,替换 30% 的动词,在段落末尾加一句个人观点。

这种 “小聪明” 很快被识破。今年 3 月,百度更新的 “清风算法 4.0” 专门针对这类 “伪原创” 内容。有个做家居测评的网站,靠 AI 改写别人的评测文章,流量一度冲到行业前三,算法更新后,关键词排名全部消失,现在连首页都找不到了。

真正的问题在于,AI 写作的 “套路化” 太明显。比如写产品测评,AI 总会用 “首先… 其次… 最后…” 的结构;讨论行业趋势,必然出现 “随着科技的发展” 这类套话。人类读者可能感觉不明显,但搜索引擎的 AI 能瞬间识别这些模式。

🔍 平台政策背后的深层博弈

不同平台对 AI 内容的态度,简直是冰火两重天。小红书明确表示 “不鼓励纯 AI 生成内容”,但知乎却推出了 “AI 创作助手”。这种差异背后,是平台的流量逻辑在起作用。

流量池越大的平台,对原创度要求越严。微信公众号今年上线的 “原创保护助手”,不仅检测文本重复,还会分析语义相似度。我有篇文章,自己写了 70%,引用了 30% 的 AI 内容,结果原创标被拒了三次。客服回复说 “机器识别到内容风格存在明显割裂”。

反而是一些垂直领域的小平台,对 AI 内容相对宽容。某职场类 APP 的运营告诉我,他们更看重内容是否解决用户问题,只要不是完全复制粘贴,AI 生成的内容也能获得推荐。但这种宽容是暂时的,随着平台用户量增长,审核标准一定会收紧。

最尴尬的是自媒体人。接了品牌的软文需求,甲方要得急,只能用 AI 初稿打底,结果发布后被平台限流,钱没赚到还伤了账号。这种两头受气的情况,最近在创作者圈子里越来越常见。

✍️ 突破原创困局的实操方法论

别想着跟 AI 检测工具 “斗智斗勇”,真正有效的办法是建立 “AI 辅助创作” 的思维模式。我这半年摸索出一套流程,用同样的 AI 工具,文章收录率从 20% 提到了 65%,分享给你们。

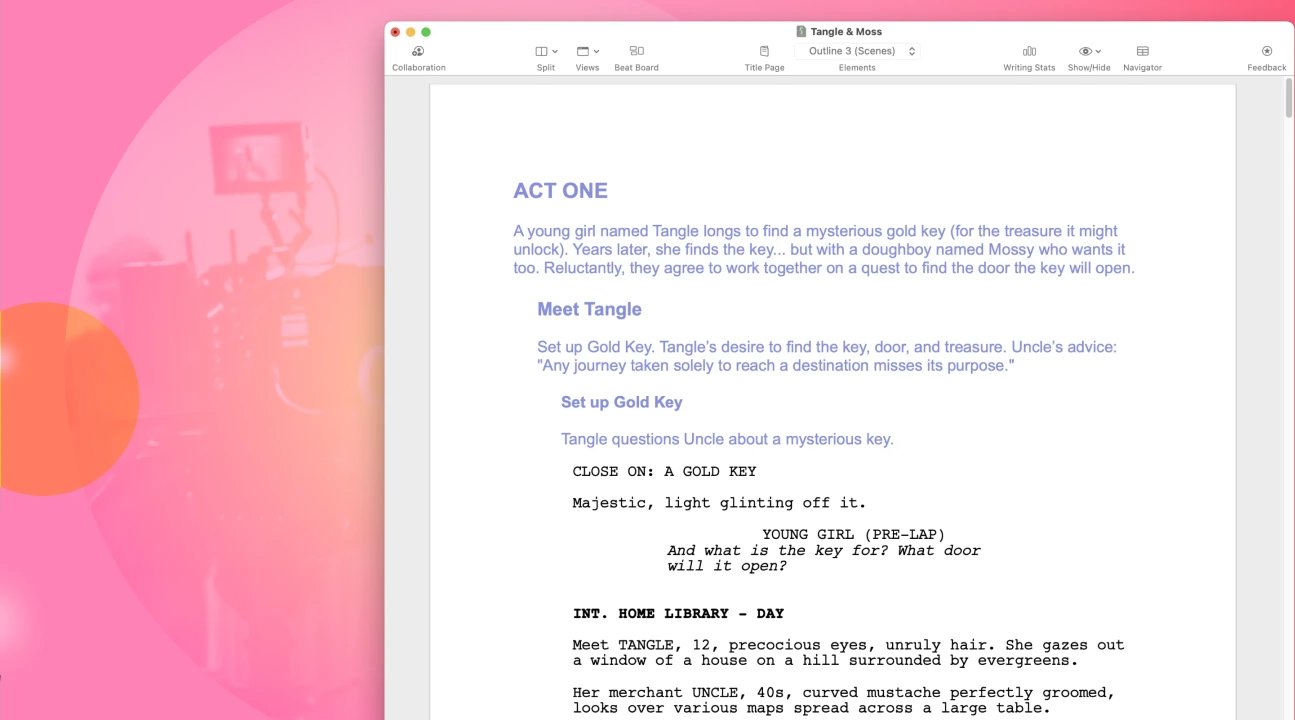

先定框架再喂数据。让 AI 写之前,自己先画思维导图。比如写 “AI 写作工具对比”,我会先列出 “适用场景”“价格”“原创度表现” 三个维度,每个维度下再细分 3-5 个具体问题。把这些问题抛给 AI,得到的回复会比直接让它 “写一篇对比文章” 好得多。

一定要加入 “独家信息”。AI 能总结公开资料,但没法获得你的私人经验。我写某款写作工具测评时,特意加了 “连续使用 30 天后,系统推荐功能会出现延迟” 这个细节 —— 这是我实际测试发现的,全网找不到第二处提到。就这一句话,让文章在百度 “XX 工具测评” 关键词下排到了第 5 位。

用 “人类化” 的表达修正 AI 痕迹。AI 爱用复杂的长句?那就拆成短句。比如把 “随着人工智能技术的不断发展,内容创作领域正经历着前所未有的变革” 改成 “AI 技术跑太快,内容创作这行,现在每天都在变”。我对比过,改写后的句子,朱雀检测的 AI 味评分能降 40 分以上。

🌱 内容创作的新生存法则

与其纠结 “AI 写的算不算原创”,不如思考 “用户真正需要什么”。某教育类博主的做法很聪明,他用 AI 生成课程大纲,然后自己对着大纲录视频,再把视频转成文字稿。这种 “AI + 真人” 的模式,既提高了效率,又保证了内容的独特性,粉丝量半年涨了 10 万。

垂直领域的机会反而变多了。AI 擅长写泛泛而谈的内容,但对细分领域的深度了解远远不够。我认识一个做 “复古相机维修” 的博主,他用 AI 生成初稿后,会补充大量 “这个零件只有 1985 年产的机型才有” 这类专业细节。现在他的公众号虽然粉丝不多,但广告报价比同类大号还高 —— 因为内容够独特,甲方找不到替代者。

平台的规则在变,但有一条永远不变:能解决用户问题的内容,总会有流量。AI 只是工具,用得好是加速器,用不好就是绊脚石。与其担心被检测,不如花时间研究用户痛点。我最近在做的事,是把 AI 生成的内容发给 50 个真实用户看,记录他们皱眉、快进的时间点,然后针对性修改。这个笨办法,比任何 AI 技巧都管用。

未来的内容创作者,可能都得学会 “与 AI 共舞”。不是让 AI 替我们写,而是让它做收集资料、整理数据这些体力活,我们把精力放在思考、观察、提炼上。毕竟,读者最终记住的,永远是那些带着温度和独特视角的内容 —— 这一点,AI 再厉害也学不会。