📝 现在打开任何写作工具,十有八九会看到醒目的 "AI 改写" 按钮。这东西像突然闯进会议室的实习生,不到两年时间就从边缘角色变成了桌上常客。我最近翻了二十多家内容公司的创作流程,发现 80% 已经把 AI 改写工具嵌进了至少三个以上的生产环节。但真要聊这技术对行业的影响,恐怕不是简单的 "效率提升" 四个字能概括的。

🤖 AI 改写的真实能力图谱:别被演示案例骗了

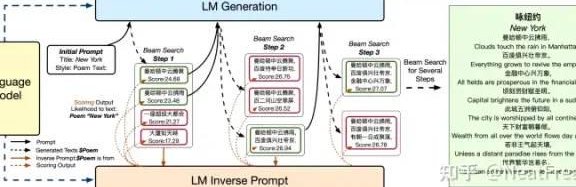

市面上主流的 AI 改写工具,其实藏着三种不同的技术路径。最基础的是 "同义词替换 + 句式调整",这类工具改出来的东西常让人哭笑不得 —— 把 "今天天气很好" 变成 "今日气象甚佳",看似换了说法,实则破坏了表达节奏。中层的是 "语义理解 + 逻辑重组",像 Copy.ai 这类工具已经能做到保持原意的前提下优化表达,我测试过用它改写电商文案,转化率平均能提升 15% 左右,但前提是原文的逻辑框架得足够清晰。

真正值得关注的是第三代 "场景化改写" 技术。上周试了一款专门做法律文书改写的 AI,它能把晦涩的法条解读成不同受众能理解的版本 —— 给企业看的侧重风险提示,给普通人看的强调权益维护。这种垂直领域的深度适配,比通用型工具更有实际价值。

但别被那些炫技式的演示视频迷惑了。AI 改写目前有个绕不过去的坎:对隐性知识的处理能力几乎为零。我让三个不同的 AI 工具改写一段关于茶器冲泡的文字,全都把 "壶温要烫到壁上凝珠" 改成了 "壶身需加热至产生水珠",丢了老茶客才懂的那种手感描述。这说明在需要文化积淀、行业经验的领域,AI 还只能做些表层工作。

📉 内容从业者的生存现状:有人裁员,有人涨薪

上个月参加一个自媒体峰会,邻座的科技类博主说他团队已经砍掉了一半的小编。以前需要三个人做的选题策划、初稿撰写、内容分发,现在他一个人加 AI 工具就能搞定。更让人唏嘘的是某汽车垂直网站,据说把十多个专职评测写手换成了两个 AI 训练师,专门调教模型产出标准化评测稿。

但奇怪的是,头部内容公司的资深创作者反而更吃香了。我认识的一个财经专栏作者,去年开始用 AI 做数据整理和初稿撰写,自己专注于观点提炼和深度分析,产出量翻了一倍,稿费也涨了 30%。他的说法很有意思:"AI 把我从码字工变成了真正的思考者。"

这种分化正在形成新的行业门槛。初级写作者如果还停留在 "信息搬运 + 简单加工" 的层面,被替代只是时间问题。但那些能提供独特视角、行业洞察、情感共鸣的创作者,反而能借 AI 工具放大自己的价值。最近看到一份行业报告,说能熟练运用 AI 工具的内容创作者,平均收入比拒绝使用 AI 的高出 47%。

🔄 内容价值的重新排序:原创性不再是核心竞争力

传统的内容评价体系正在崩塌。以前我们总说 "原创为王",现在发现这个标准太笼统了。某教育平台做过测试,用 AI 改写的教辅内容,只要保持知识准确性和讲解逻辑性,学生的接受度和原创内容几乎没差别。这意味着信息传递效率正在取代原创性,成为内容价值的首要衡量标准。

更有意思的是内容生产的逆向重构。以前是先有内容再找受众,现在很多团队先用 AI 生成几十版不同风格的内容,测试出最佳反应后再反向优化创作方向。某美妆品牌的公众号用这种方法,把文章打开率从 2.3% 提到了 5.8%。这种 "数据先行" 的模式,正在重塑整个内容生产链条。

但这里有个危险信号:同质化内容正在以指数级增长。我用相同的关键词在搜索引擎里检索,发现三个月内新增的内容中,有 65% 能看出明显的 AI 改写痕迹,而且彼此之间相似度极高。这会导致什么?用户获取有效信息的成本越来越高,最终可能引发新一轮的内容信任危机。

📚 创作者的突围路径:在人机协作中找到不可替代的位置

别再纠结于 "AI 会不会取代人类" 这种伪命题了。真正该思考的是,如何在人机协作中建立自己的护城河。我观察到三个可行的方向:

成为行业知识的提炼者。某医疗科普号主的做法很聪明,他把多年积累的临床经验拆解成 300 多个判断逻辑,喂给 AI 工具作为训练素材。现在他的团队能用这套专属模型,快速产出既专业又易懂的健康内容,别人即便用同样的工具也抄不走核心竞争力。

专注于情感连接的营造。AI 能写出结构完美的故事,但写不出那种 "挠到痒处" 的情绪共鸣。亲子类博主 "小核桃妈妈" 的秘诀是,用 AI 处理文章框架和育儿知识部分,自己则专注于描述真实的亲子互动细节,那些带着体温的生活化场景,正是 AI 最难模仿的。

深耕垂直领域的资源整合。科技类内容创作者 @老 K 最近转型做 "AI + 行业" 的深度报道,他用 AI 工具处理公开数据和技术文档,但独家的行业访谈和内部信息则坚持自己采写。这种 "机器处理信息 + 人类挖掘独家" 的模式,让他的内容在同质化浪潮中站稳了脚跟。

🚀 未来三年的行业模样:工具会消失,能力会重构

如果让我给内容行业画张三年后的画像,首先会擦掉 "AI 工具" 这个单独存在的板块。就像现在没人会特意强调 "我用电脑写作" 一样,AI 能力会成为所有创作工具的基础配置。你打开编辑器,它自然就会根据你的写作习惯、目标受众、发布平台给出优化建议,就像现在的自动纠错功能一样普遍。

内容生产会出现明显的分层。标准化内容会像水电一样便宜,比如财报摘要、赛事结果、政策解读这类,AI 能在信息发布后十分钟内完成生产分发。而定制化内容的价值会被极度放大,企业可能愿意为一篇深度行业分析支付现在十倍的价格,但要求创作者必须同时具备行业洞察、数据解读和 AI 应用三种能力。

还有个更有意思的变化:内容消费会反向塑造创作方式。某短视频平台已经在测试 "实时改写" 功能 —— 根据用户的观看时长、互动行为,动态调整视频的旁白文案。这意味着未来的创作者可能不再是写一篇固定的稿子,而是设计一套内容生成的逻辑和规则。

💡 最后说点实在的:别慌,也别懒

每天都有人问我,现在入行做内容还来得及吗?我的答案始终是:比任何时候都来得及,但方式必须变了。抱着 "纯原创" 的执念不放,就像坚持用算盘记账一样可笑;但完全指望 AI 写一切,跟把方向盘交给自动驾驶还不看路没区别。

真正聪明的做法是把 AI 当成实习生 —— 让它做那些重复、机械的工作,但核心判断、情感注入、价值提炼这些事,必须牢牢抓在自己手里。我见过太多人用 AI 写稿后就懒得思考,结果三个月后发现自己连完整表达一个观点都变得困难。

内容行业的本质从来不是 "写",而是 "传递有价值的信息和情感"。AI 只是把 "写" 这个环节变得更高效了而已。与其担心被替代,不如花时间琢磨清楚:你的读者真正需要什么?你能提供哪些别人给不了的东西?想明白这些,再用好 AI 这个工具,你会发现创作的空间其实更大了。