2025 年 AI 伪原创行业报告:市场规模与未来发展趋势

随着人工智能技术的飞速发展,AI 伪原创行业在 2025 年呈现出复杂的发展态势。这一领域既因技术进步带来效率提升,也因滥用问题引发信任危机。本文将从市场规模、技术演进、用户痛点、行业挑战及未来趋势等多个维度展开分析,为从业者提供全面的行业洞察。

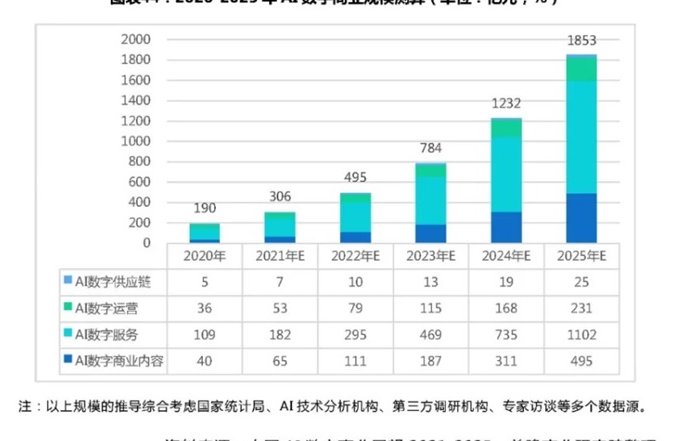

📊 市场规模:需求激增与风险并存

2025 年上半年,深度伪造技术引发的金融欺诈已造成全球近 9 亿美元损失,这一数据直观反映了 AI 伪原创技术被滥用的严重性。与此同时,市场需求也在快速增长 —— 石青伪原创工具凭借 SEO 优化功能,成为众多内容创作者的 “刚需”,其支持多平台 CMS 系统、实时词库更新等特性,吸引了大量用户。在自媒体领域,AI 搬运号通过批量生成内容,单月广告分成可达数千美元,甚至催生了 “AI 洗稿课程” 等灰色产业链。

短剧行业的 AI 应用更是异军突起。全球首部 100% AI 生成的短剧《Five Brothers》仅用两周完成制作,单集成本不足真人短剧的 20%,却创造了 500 万热力值的爆款效应。这类案例表明,AI 伪原创在合法场景下的应用潜力巨大,推动行业规模持续扩张。

🚀 技术演进:攻防博弈与合规转型

🔍 鉴伪技术升级

面对伪原创内容泛滥,AI 鉴伪技术正快速迭代。合合信息在 2025 世界人工智能大会上展示的 AI 鉴伪工具,通过视觉特征分析、图像合理性判断等技术,精准识别多模态内容中的伪造痕迹。蚂蚁集团则推出新一代 AI 核身平台,采用 “不变应万变”“交互逻辑”“持续监测” 三大策略,有效抵御深度伪造攻击。浙江大学王永威团队研发的文本检测方法,准确率超过美国商用模型近 6 个百分点,并支持跨语种检测。

📜 政策倒逼合规

2025 年 9 月正式施行的《人工智能生成合成内容标识办法》要求,所有 AI 生成内容必须添加显式或隐式标识。这一政策直接影响行业生态 —— 内容分发平台需核验 AI 标识,用户发布内容时也需主动标注。此举虽增加了运营成本,但为构建可信的内容生态奠定了基础。

🧠 多模态生成技术突破

华为与清华大学联合开发的 PMG(Personalized Multimodal Generation)技术,通过融合用户偏好关键词与隐式向量,实现个性化内容生成。例如,根据用户历史点击数据生成定制化服装图片,或为不同观影偏好的用户生成风格迥异的电影海报。这类技术在合法场景下可提升创作效率,但也需警惕被滥用的风险。

😫 用户痛点:信任危机与维权困境

🎨 内容质量参差不齐

AI 幻觉问题普遍存在。某自媒体从业者使用 AI 生成的 “唐代公文纸” 数据,经核查竟全系虚构。这种内容不可靠性导致用户对 AI 工具的信任度下降,约 82.7% 的受访者表示,AI 生成内容常出现答非所问、偏离指令的情况。

⚖️ 维权举证困难

在约稿平台,AI 生成内容冒充原创的现象屡见不鲜。虚拟主播从业者小蝶在 “米画师” 平台遭遇画师用 AI 生成稿件,虽经平台仲裁胜诉,但耗时费力。更有创作者因无法提供绘画过程文件,被迫接受 “AI 味” 稿件。这类纠纷暴露了当前技术鉴定难、违规成本低的行业痛点。

😵 创作者误伤与声誉风险

部分画师因画风独特被误判为使用 AI,被迫通过直播画稿自证。随意质疑创作者使用 AI 的行为,可能构成名誉侵权,但缺乏有效监管手段。

🛡️ 行业挑战:法律边界与伦理争议

⚖️ 版权界定模糊

AI 生成内容的版权归属尚无明确法律依据。例如,某公司使用 AI “微调” 他人美术作品制作拼图,虽对局部进行修改,但因保留核心独创元素,仍被法院认定为侵权。此类案例警示从业者,技术中立不代表责任豁免,实质性 “借用” 原创表达即属违法。

🧩 多模态内容的合规风险

AI “魔改” 经典影视作品引发争议。将《甄嬛传》转换为吉卜力风格的视频,虽未直接复制画面,但因未经授权改编并传播,可能构成侵权。此外,利用 AI 生成虚假新闻、煽动社会矛盾的行为,已成为监管打击重点。

🌐 全球化治理难题

深度伪造技术的跨国传播增加了治理难度。2024 年香港某公司被 AI 仿造高管视频诈骗 2 亿港元,涉及跨境取证与司法协作。此类案件凸显了建立国际信息可信联盟的必要性。

🌟 未来趋势:技术向善与生态重构

🤝 人机协作常态化

AI 将从 “替代工具” 转变为 “创意伙伴”。例如,某高校教师通过 “备课智能体” 生成文献脉络和课件初稿,腾出时间专注教学创新。这类应用模式在提升效率的同时,保留了人类对核心内容的把控权。

🌱 垂直领域深度渗透

AI 伪原创在合法场景的应用将更加细化。教育领域可生成个性化学习材料,医疗领域可辅助撰写病例报告,电商领域可实现商品描述的自动化生成。华为 PMG 技术在服装定制、电影海报设计等场景的落地,正是这一趋势的体现。

🌍 跨行业协同治理

未来,AI 内容治理将形成 “技术 + 法律 + 教育” 的立体防护网。企业需在技术层嵌入伦理设计,政府需完善法规并加强监管,公众则需提升辨别能力。例如,浙江大学筹备实验室开展 AI 伪造科普,帮助大众识别常见造假手法。

💡 给从业者的建议

- 合规优先:密切关注政策动态,确保 AI 生成内容符合标识要求,避免法律风险。

- 技术赋能:采用多模态生成技术提升创作效率,同时引入鉴伪工具严把质量关。

- 用户教育:向客户明确说明 AI 辅助创作的比例,减少信任摩擦。

- 数据安全:加强用户数据保护,防止偏好信息被滥用。

结语

2025 年的 AI 伪原创行业正处于 “破茧重生” 的关键阶段。技术滥用带来的信任危机与合规转型的阵痛并存,但鉴伪技术升级、政策法规完善与行业自律的加强,正在重塑行业生态。唯有坚守 “技术向善” 的底线,将 AI 作为提升效率的工具而非投机取巧的捷径,才能在这场变革中抓住机遇,实现可持续发展。