说起 AI 仿写作者风格这事儿,最近在写作圈讨论得挺热。尤其是有人问,现在的 AI 生成器能不能模仿鲁迅的文笔?这问题听着简单,其实里头藏着不少门道。鲁迅的文字可不是随便堆砌辞藻就能成的,那是带着时代烙印和个人思想的独特表达。今天咱们就好好聊聊,AI 到底能不能摸到鲁迅文笔的边,以及这背后的弯弯绕绕。

📝 鲁迅文笔的 “魂”:到底难在哪儿?

要聊 AI 能不能模仿鲁迅,得先搞明白鲁迅的文笔到底特殊在哪儿。不少人觉得,鲁迅的文字就是 “冷峻”“刻薄”,带点文言味儿的白话。其实远不止这些。他的文字像一把精准的手术刀,看似平淡的句子里藏着对人性和社会的狠辣剖析。

就拿《孔乙己》里那句 “孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人” 来说。单看字面,就是个简单的描述。可细想一下,“站着喝酒” 是短衣帮的做派,“穿长衫” 是读书人的象征,这两个矛盾的特质凑在一个人身上,瞬间就把孔乙己的尴尬处境、迂腐又可怜的形象立起来了。这种用细节戳破本质的本事,是鲁迅文笔的核心。

还有他的句式,长短交错得特别有味道。有时候是极短的句子,像 “救救孩子”,四个字砸下来,重得让人喘不过气。有时候又用长句层层铺垫,比如《祝福》里描写祥林嫂的眼神,从 “顺着眼” 到 “眼角上带些泪痕”,再到 “只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是个活物”,一步步把人物的绝望写透。这种节奏不是单纯的技巧,是跟着情感和思想走的。

更关键的是,鲁迅的文字带着强烈的 “个人印记”。他生在那个新旧交替的时代,既受过传统儒学教育,又接触了西方思想,笔下的白话里总掺着点文言的凝练,却又没有文言的晦涩。比如 “大约孔乙己的确死了”,“大约” 和 “的确” 看似矛盾,实则把那种说不清道不明的社会冷漠写得入木三分。这种融合了时代背景和个人经历的表达,AI 要学,难就难在它没经历过那个时代,也没有真正的 “思考”。

🔍 AI 仿写的 “套路”:它是怎么学风格的?

现在的 AI 生成器,不管是 GPT-4、文心一言还是讯飞星火,模仿作者风格的逻辑其实差不多 ——喂料、拆解、重组。简单说,就是把目标作者的大量作品 “喂” 给 AI,让它分析文字里的规律,比如常用词汇、句式结构、情感倾向,然后再按照这些规律生成新内容。

就拿模仿鲁迅来说,工程师会先把《呐喊》《彷徨》《朝花夕拾》这些作品转换成数据,让 AI 统计他最爱用的词。比如 “大约”“的确”“罢”“了” 这些词的出现频率,还有他写人物时常用的形容词,像 “麻木”“呆钝”“瘦削” 之类。接着,AI 会分析句式,比如鲁迅喜欢用 “…… 的……” 这样的结构,或者在句尾加语气词 “罢” 来表达不确定感。

更高级一点的模型,还会分析情感和主题。比如鲁迅的文章里,“批判”“同情”“无奈” 这些情感出现的场景,以及他常写的题材 —— 底层百姓、知识分子的困境、社会的麻木。这么一来,AI 生成的文字不仅表面像,主题也能沾点边。

但这里有个大问题:AI 学的是 “规律”,不是 “理解”。它知道鲁迅常把 “月亮” 和 “冷漠” 联系在一起,却不知道为什么。在《狂人日记》里,“月亮” 是狂人眼中 “吃人” 世界的背景,带着阴森的寒意。AI 能模仿着写 “月亮挂在天上,冷冷地看”,但它不懂这背后是对封建礼教的控诉。这就像小孩学大人说话,调子对了,意思却未必明白。

还有个局限是 “数据边界”。AI 能学到的,只能是它 “见过” 的。如果鲁迅有未发表的作品,或者某类题材写得少,AI 就很难模仿。比如鲁迅的杂文和小说风格其实不一样,杂文更犀利直接,小说更含蓄深沉。要是喂给 AI 的小说多,杂文少,它写出来的 “鲁迅风” 就可能偏软,少了杂文里的锋芒。

🤖 实测!主流 AI 生成器模仿鲁迅的 “翻车” 与 “亮点”

光说原理太空泛,咱们来看看实际效果。我找了几个主流的 AI 生成器,让它们以 “冬天的街景” 为主题,模仿鲁迅的风格写一段,结果挺有意思。

先看某款以 “文学创作” 为卖点的 AI。它写:“冬天的街,风是直往骨头里钻的。行人都缩着脖子,像被冻住的虾。地上的雪,踩上去咯吱响,倒像是谁在暗地里笑。” 单看句子,确实有点 “鲁迅味儿”—— 用了比喻(冻住的虾),带点冷色调,还有点细微的观察。但细品就会发现,少了点 “刺”。鲁迅写冬天,可能会加一句 “那缩着的脖子里,藏着的是比风更冷的心”,把景和人的心绪勾连起来,而不是单纯写景。

再试另一款大模型,让它写一段类似《孔乙己》的人物描写。它生成:“酒馆里有个穿棉袍的人,总是独自坐着,喝得很慢。别人笑他穷,他便涨红了脸,说‘君子固穷’,声音却像蚊子哼。” 这里明显在模仿孔乙己的 “之乎者也” 和窘迫,但问题出在 “声音却像蚊子哼”。鲁迅写人物的窘迫,不会这么直白,他可能会写 “声音愈低,几乎听不见,脸上笼上了一层灰色”,用神态代替直接描述,更有嚼头。

也有偶尔让人眼前一亮的句子。某 AI 写:“这街,走了几十年,还是老样子。只是路边的树,叶子落得比去年早了些。人呢?大约也老了,只是没人说。” 这句里的 “大约” 用得有点意思,带着鲁迅式的模糊和无奈。但紧接着它又写:“天是冷的,心也是冷的。” 一下子就落了俗套,把话说得太满,少了留白。

从这些实测能看出,AI 模仿鲁迅,最容易做到的是 “形”—— 用词、句式、场景选择,能有几分相似。但 “神” 的部分,比如文字里的隐喻、对人性的洞察、那种 “说一半留一半” 的张力,还差得远。就像画虎,皮毛画得再像,没有那股子精气神,终究是纸老虎。

✍️ 形似易,神似难:AI 缺的到底是什么?

为什么 AI 模仿鲁迅总是差点意思?核心问题在于,鲁迅的文笔不只是 “写法”,更是 “想法” 的外显。他的文字是他对社会、对人性、对时代的思考工具,而 AI 没有 “思考”,只有 “统计”。

举个例子,鲁迅写 “吃人”,不是真说人吃人,而是指封建礼教对人的压迫和吞噬。《狂人日记》里的 “吃人”,是通过狂人的视角,把抽象的社会问题具象化。AI 能学到 “吃人” 这个词在鲁迅作品里常出现,也能模仿着写 “这社会,是要吃人的”,但它不懂为什么 “吃人”,也不懂这个词背后的愤怒和绝望。所以写出来的句子,就像空喊口号,没有力量。

还有鲁迅的 “幽默”,那种带着苦涩的讽刺。在《故事新编》里,他写大禹治水,说他 “满脚底都是栗子一般的老茧”,把英雄人物拉到地面,带着点调侃,又藏着敬意。这种复杂的情感,AI 很难把握。它要么讽刺得太刻薄,要么调侃得太轻浮,找不到那种微妙的平衡。

再者,鲁迅的文字是 “活” 的,会随着他的经历变化。早期的《呐喊》充满激情,后期的杂文更犀利,晚年的《朝花夕拾》又多了些温情。这种风格的流动性,AI 很难捕捉。它只能学一个 “平均” 的鲁迅风格,没法像真人那样,让文字跟着心境和时代变。就像你把一个人的照片剪成碎片再拼起来,拼不出他动态的表情。

还有个容易被忽略的点:鲁迅的 “方言感”。他是浙江人,文字里偶尔会带点吴方言的痕迹,比如 “勿要”“啥”,这些细节让文字更鲜活。AI 虽然能学到这些词,但不知道该在什么语境下用才自然。用多了像刻意堆砌,用少了又没那味儿,这就是没 “生活体验” 的短板。

💡 普通人怎么玩?以及未来的可能性

虽然 AI 暂时摸不到鲁迅文笔的 “魂”,但对于咱们普通人来说,用 AI 仿写玩玩,或者辅助写作,还是有点意思的。比如你想写一段带点 “鲁迅风” 的随笔,完全可以让 AI 先出个初稿,再自己改。

改的时候,记住几个要点:加 “刺”、留 “白”、勾 “魂”。“加刺” 就是在写景写人的时候,多一层引申,比如写冬天的冷,不光写风大,再加一句 “比风更冷的是路人的眼”;“留白” 就是别把话说透,用 “大约”“或许” 这些词,让读者自己品;“勾魂” 就是把个人的感受放进去,AI 写的是 “大家都冷”,你可以改成 “我裹紧了衣服,却觉得这冷,是从心里透出来的”,加进主观体验,就离 “活” 更近一步。

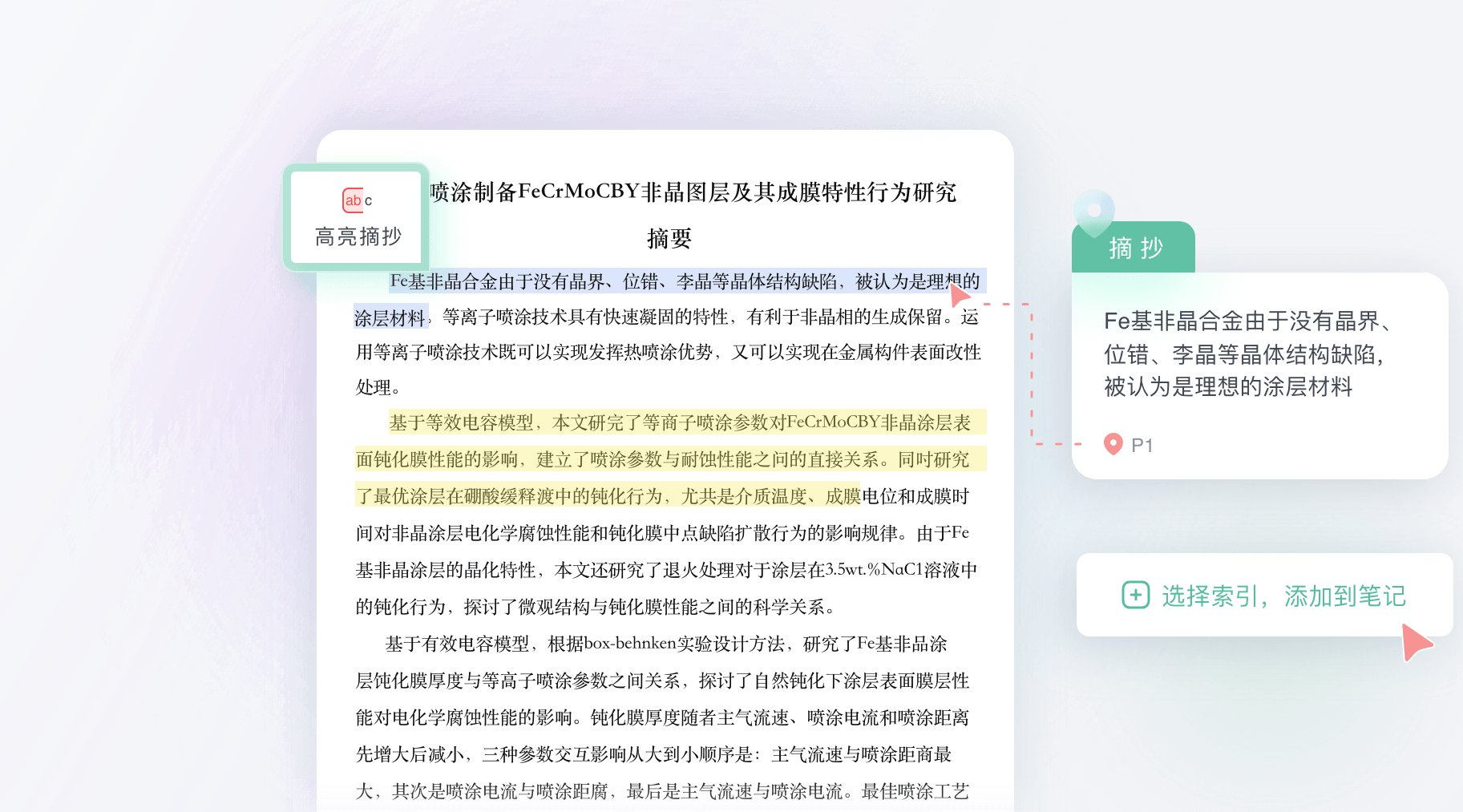

现在也有些工具专门做 “作者风格模仿”,比如 “写作猫” 里的 “风格迁移” 功能,还有 “秘塔写作” 的 “文风调整”。这些工具比通用大模型更专注,能学到更多细节。不过用的时候得注意,别指望它一步到位,最终还是要自己打磨。

至于未来,AI 能不能真正模仿鲁迅?不好说。如果有一天,AI 能像人一样 “理解” 社会,“体验” 人生,或许有可能。但至少现在看,很难。毕竟,文字的灵魂不是技巧,是作者的生命印记。鲁迅的文笔,是他读过的书、走过的路、见过的苦难、抱过的希望揉在一起的结果,这些,AI 学不来。

但换个角度想,AI 仿写也不是坏事。它能帮我们更仔细地研究鲁迅的文字 —— 比如通过对比 AI 生成的句子和原文,我们能更清楚地看到 “原来这个词用在这里这么妙”“原来这个句式藏着这么多意思”。从这个层面说,AI 倒是个不错的 “学习工具”。

说到底,AI 模仿鲁迅,就像小孩学画,能画出个轮廓,却画不出画家下笔时的心跳。咱们与其纠结 AI 能不能做到,不如自己多读读鲁迅,感受那种文字里的力量。毕竟,好的文字从来不是 “模仿” 出来的,是 “活” 出来的。