🔍 AI 仿写算抄袭吗?法律专家为你解读其中的风险与界限

最近几年,AI 写作工具越来越火,不少人用它来写文章、做设计。但大家心里都有个疑问,用 AI 仿写的内容到底算不算抄袭呢?今天咱们就请法律专家来好好聊聊这个话题,把里面的风险和界限搞清楚。

📜 AI 仿写的技术原理与法律争议

AI 仿写工具主要是靠深度学习和自然语言处理技术来工作的。它会学习大量的文本数据,然后根据用户给的提示词生成新内容。比如说,你输入 “写一篇关于人工智能的科普文章”,它就能输出一篇结构完整的稿子。不过,这里面就有个问题了,它生成的内容到底算不算原创呢?

从法律角度看,著作权法保护的是 “独创性” 表达。要是 AI 生成的内容完全是随机的,没有人类的智力投入,那可能就不算作品。但要是用户在生成过程中调整了提示词、参数,或者对结果进行了修改,体现了自己的个性化表达,那很可能就构成作品,用户也就享有著作权。就像北京互联网法院在 2023 年的一个案例里说的,用户用 AI 生成的图片,因为有自己的智力投入,所以被认定为美术作品,受法律保护。

⚖️ 法律视角下的抄袭界定标准

输入端:训练数据的合法性

AI 模型训练的时候,会用到大量的数据。要是这些数据里包含了受版权保护的作品,而且没有经过授权,那就可能构成侵权。比如说,用别人的小说、论文来训练 AI,然后生成类似的内容,这就有问题了。不过,如果是用公开的、没有版权限制的数据,那就不一样了。所以,AI 工具的开发者在训练模型的时候,得特别注意数据来源的合法性。

输出端:生成内容的实质性相似

判断 AI 生成内容是否抄袭,关键看它和已有作品是不是 “实质性相似”。要是生成的内容和原作品在结构、情节、表达方式等方面高度相似,那就可能被认定为抄袭。比如说,AI 生成的一篇文章,和某篇已发表的文章在核心观点、论证逻辑上几乎一样,那就危险了。但要是只是语言风格相似,没有直接复制内容,可能就不构成侵权。就像《法治日报》说的,单纯模仿曲风不算侵权,但要是用了人家的旋律,那就不行了。

🚫 AI 仿写与原创的界限在哪里

人类智力投入是关键

法律专家说,AI 生成内容能不能算作品,得看有没有人类的智力投入。要是用户只是输入了简单的提示词,然后直接用生成的结果,那可能就没有独创性。但要是用户在生成过程中不断调整提示词、修改内容,让结果体现出自己的创意和选择,那就可能构成作品。比如说,用 AI 生成图片的时候,反复调整参数,让图片的风格、元素符合自己的要求,这样的图片就可能受保护。

不同国家的法律差异

不同国家对 AI 生成内容的法律界定不一样。美国著作权局就明确说,完全由 AI 生成的内容不受保护,得有人类的独创性投入才行。而中国法院更看重用户的智力投入,只要生成内容体现了用户的个性化表达,就可能认定为作品。所以,要是你在国际上运营,就得注意不同国家的法律差异,避免踩坑。

🛡️ 企业与个人如何规避风险

企业:建立合规流程

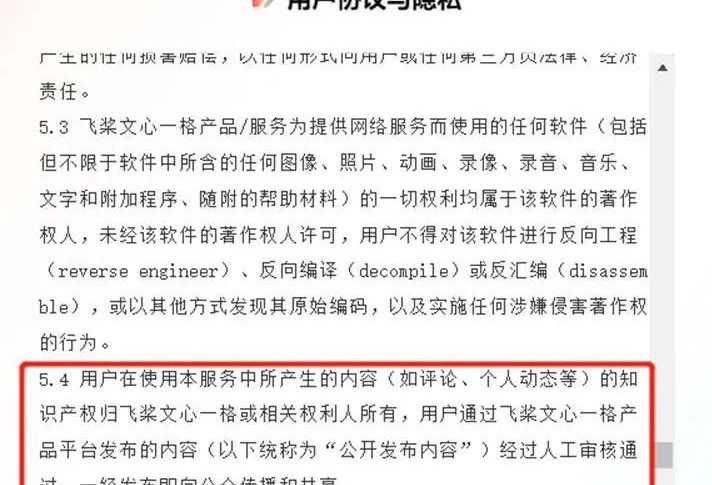

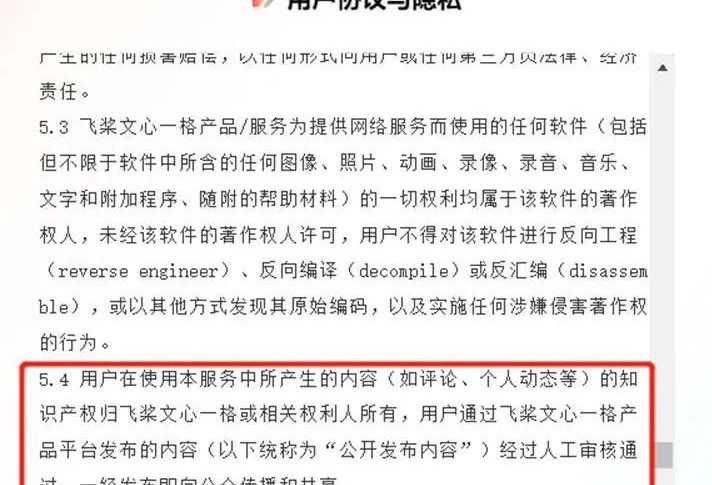

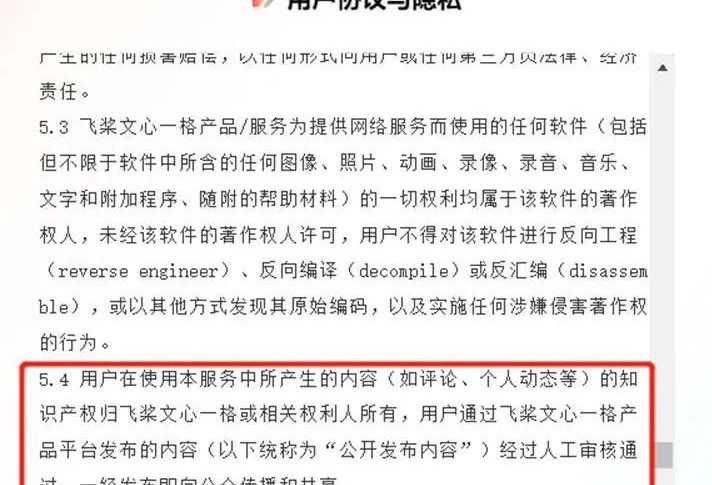

企业用 AI 仿写工具的时候,得建立一套完整的合规流程。首先,要审查训练数据的来源,确保没有侵权。其次,生成内容之后,要进行原创性检测,看看有没有和已有作品相似的地方。另外,还得注意标识义务,根据 2025 年 9 月实施的《人工智能生成合成内容标识办法》,生成内容得添加显式或隐式标识,不然可能会被处罚。

个人:合理使用,避免依赖

个人用 AI 仿写工具的时候,要注意合理使用。比如说,用来辅助写作,而不是完全代替自己创作。生成内容之后,要进行人工修改,加入自己的观点和创意。另外,不要用 AI 生成的内容去冒充原创,尤其是在学术、商业等领域。高校现在对 AI 生成内容查得很严,要是论文被检测出 AI 率过高,可能会影响毕业。

技术工具:善用检测和优化

现在有很多 AI 检测工具,像图灵论文 AI 写作助手,能帮你检测内容的 AI 生成概率,还能给出修改建议。你可以用这些工具来降低风险。比如说,生成内容之后,先用工具检测一下,然后根据建议调整内容,替换同义词、调整句子结构,让内容更原创。

💡 总结

AI 仿写到底算不算抄袭,得具体情况具体分析。关键在于生成内容有没有体现人类的智力投入和独创性表达。输入端要注意训练数据的合法性,输出端要避免与已有作品实质性相似。企业和个人都得建立风险意识,用合规的工具,合理使用 AI,避免侵权。随着技术的发展,法律也在不断调整,咱们得紧跟政策变化,保护好自己的权益。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味