AI 仿写这东西,现在用的人越来越多。但很多人以为就是简单 “复制粘贴改几个词”,这可就错了。真正的 AI 仿写,是让机器理解原文的语义、逻辑和风格之后,用全新的表达方式重新写出来。这背后涉及到自然语言理解、语义重构、风格迁移一堆技术。今天就来好好聊聊,现在最火的 GPT 和文心一言,在仿写这块到底有啥不一样。

📌 AI 仿写的核心逻辑:不只是 “换词游戏”

很多人用 AI 仿写,就盯着 “像不像”。但其实真正的核心是 “既像又新”—— 既要保留原文的核心信息和风格特征,又得在表达方式上完全原创。这就要求模型得做到两点:一是精准拆解原文,搞清楚哪些是必须保留的核心观点,哪些是可以调整的表达形式;二是有足够的语言储备,能生成和原文风格一致但句式、用词完全不同的内容。

就拿写产品文案来说,假设原文是 “这款手机续航超强,充一次用两天”。差的仿写可能改成 “这款手机电量很足,充一次能用 48 小时”—— 换汤不换药,很容易被判定为重复。好的仿写会变成 “出门带它根本不用带充电宝,晚上充好电,两天后回家还有电”—— 意思没变,表达却完全新了。这就是 AI 仿写的价值,也是考验模型能力的关键。

现在的 AI 仿写技术,已经从早期的 “关键词替换” 进化到 “语义重构”。早期模型只会机械替换同义词,结果经常出现语句不通的情况。现在的大模型能理解上下文,甚至能根据原文的逻辑关系,调整句子结构。比如把 “因为下雨,所以取消野餐” 改成 “野餐取消了,毕竟雨下得这么大”,不仅意思对,连逻辑衔接都自然。

🧠 GPT 与文心一言的底层差异:从 “根” 上就不一样

要聊仿写差异,得先看模型的 “底子”。GPT 系列(比如 GPT-4)和文心一言,在底层架构和训练逻辑上就有本质区别。这些区别直接影响了它们仿写时的表现。

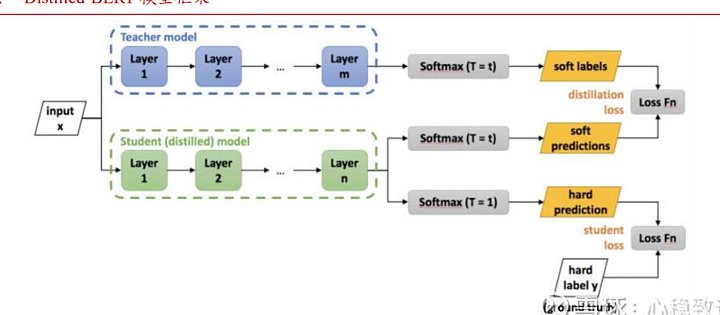

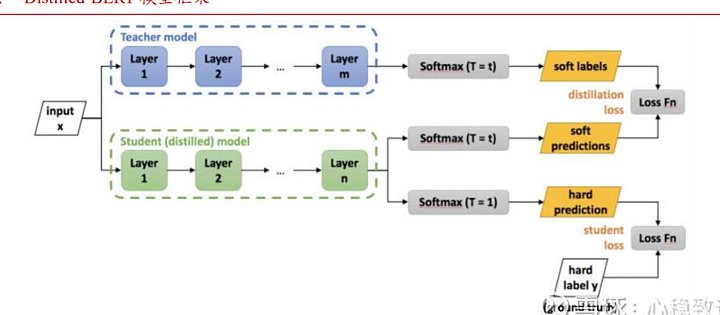

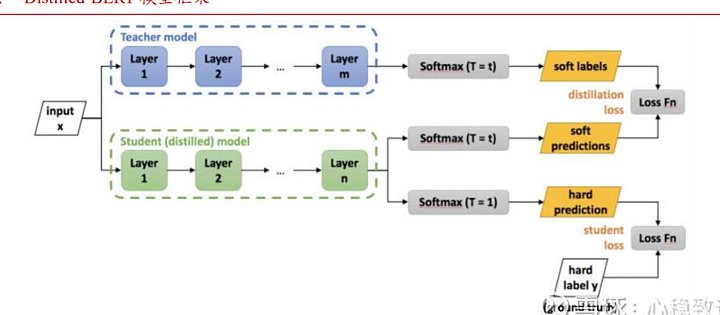

先看 GPT。它的底层是 Transformer 架构,核心是 “自注意力机制”。简单说,就是模型在处理文字时,能同时关注到上下文的所有内容,搞清楚哪个词和哪个词关系更近。训练数据上,GPT 用了海量的多语言数据,尤其是英文文本占比很高。这让它在处理英文仿写时,对长句逻辑的把握特别强。比如仿写英文小说片段,它能准确抓住人物对话的语气,连潜台词都能模仿出来。

文心一言就不一样了。它是基于百度的 ERNIE 模型发展来的,这个模型从一开始就强调 “知识增强”。啥意思?就是在训练的时候,不仅喂文本数据,还融入了百科知识、行业术语这些结构化信息。而且它的训练数据里,中文文本占比明显更高,还专门优化了对中文语境的理解 —— 比如成语、歇后语、方言表达这些。这也是为啥很多人觉得,文心一言仿写中文文案时,“那味儿更对”。

还有个关键差异是 “推理方式”。GPT 更擅长 “生成式推理”,就是从少量信息里延伸出完整内容,仿写时容易发散出新角度。文心一言因为有知识增强,更擅长 “约束式推理”,仿写时不容易偏离原文核心,尤其在专业领域(比如法律文书、医疗文案),能更好地保留关键术语的准确性。

✍️ 仿写场景实测:谁在哪些场景更能打?

光说理论太空泛,咱们结合具体场景看看。不同的仿写需求,对模型的要求不一样。有的要风格像,有的要逻辑准,有的要原创度高。

先看 “中文风格仿写”。比如仿写一篇古风散文,原文里有 “月上柳梢头,人约黄昏后” 这种句子。GPT 仿写出来,可能会变成 “月亮爬到柳树顶端时,我们在黄昏过后相见”—— 意思对,但少了点韵味。文心一言可能会写成 “柳梢悬月时,相逢恰是暮归后”—— 用词更贴合古风,甚至能自己对出类似的对仗句式。这就是中文数据积累的优势,它对中文韵律、意象的把握更准。

再看 “专业内容仿写”。比如仿写一篇科技评测,里面有 “这款芯片采用 7nm 制程,晶体管密度提升 50%” 这样的专业表述。GPT 仿写时,可能会改成 “该芯片使用 7 纳米工艺,晶体管数量增加了一半”—— 意思没错,但 “制程” 换成 “工艺” 虽然可以,但不够精准。文心一言可能会写成 “此芯片采用 7nm 制造工艺,晶体管密度较上一代提升 50%”—— 既保留了 “制程” 这类专业词,又调整了句式,原创度和专业性都兼顾了。这就是知识增强的作用,它知道哪些词是行业里必须保留的。

还有 “长文本逻辑仿写”。比如仿写一篇公众号长文,原文有清晰的 “提出问题 - 分析原因 - 给出建议” 结构。GPT 在仿写时,可能会调整段落顺序,甚至补充一些原文没提到但相关的观点,让整体逻辑更流畅,但偶尔会偏离原文重点。文心一言则更倾向于严格遵循原文结构,只在表达方式上调整,适合那些需要 “严格保留逻辑框架” 的场景,比如合同条款仿写、论文摘要仿写。

最后看 “多风格切换”。比如让模型先仿写一段活泼的电商文案,再立刻仿写一段严肃的新闻稿。GPT 的切换会更自然,因为它的生成式推理能力强,能快速调整语气。文心一言在切换时,偶尔会出现 “残留风格”—— 比如刚写完活泼文案,写新闻稿时可能还带点口语化表达,需要多轮调整才能到位。

🚫 仿写避坑:两大模型都存在的 “暗伤”

不管是 GPT 还是文心一言,都不是完美的。在实际使用中,很容易遇到一些问题。提前知道这些 “暗伤”,才能更好地用它们。

最常见的是 “原创度虚高”。有些时候,模型仿写出来的内容,看着和原文差别很大,但其实是把别处的句子 “挪” 过来了。比如仿写一篇旅游攻略,GPT 可能会把某篇爆款攻略里的句子改几个词放进来,虽然和当前原文不一样,但在全网范围里不算原创。文心一言因为训练数据里有很多百度系内容(比如百度经验、百度百科),仿写时偶尔会出现 “百度味儿” 的句子,熟悉的人一眼就能看出来。

然后是 “风格断层”。尤其是仿写长文本时,开头可能模仿得很像,写着写着就变味了。比如仿写一篇幽默段子,前两段还挺搞笑,后两段突然变得严肃。GPT 因为擅长发散,更容易出现这种情况;文心一言虽然相对稳定,但如果原文风格本身有变化(比如先抑后扬),它可能会过度强调某一种风格,导致断层。

还有 “专业术语误用”。在仿写行业内容时,这个问题很明显。比如仿写金融文案,“年化收益率” 和 “七日年化” 是两个概念,GPT 偶尔会混淆;文心一言虽然对中文术语更敏感,但遇到新兴术语(比如 “Web3.0”“AIGC”),如果训练数据里更新不及时,也会用错语境。

最后是 “逻辑闭环问题”。有些原文看似简单,其实有隐藏逻辑。比如 “这款冰箱容量大,适合三口之家”,背后的逻辑是 “容量大→能装下三口之家的食材”。GPT 仿写时可能会写成 “适合三口之家的冰箱,容量很大”—— 虽然意思差不多,但逻辑顺序变了;文心一言可能会写成 “三口之家选它准没错,容量足够用”—— 保留了逻辑,但偶尔会添加没必要的表述(比如 “准没错”)。

📊 怎么选?根据需求挑模型才是王道

知道了它们的差异和问题,该怎么选?其实没有绝对的 “更好”,只有 “更合适”。根据自己的仿写需求来挑,效率才最高。

如果是英文仿写,比如仿写英文邮件、英文小说,优先选 GPT。它对英文句式的把握更细腻,仿写出来的内容更地道。尤其是需要 “带点文采” 的英文仿写(比如英文诗歌、演讲词),GPT 的优势很明显。

如果是中文仿写,尤其是古风、方言、口语化内容,文心一言更靠谱。比如仿写短视频文案、小红书笔记,它能更快抓住 “中文网感”,写出那种 “一看就像人写的” 句子。

如果是专业领域仿写(法律、医疗、金融等),看具体情况。需要严格保留术语和逻辑的,选文心一言,它的知识增强能减少术语错误;需要在专业基础上有点创新表达的,选 GPT,它能在不偏离核心的前提下,给出新的表述角度。

如果是长文本仿写(超过 1000 字),建议结合用。先用文心一言搭框架,保证逻辑和风格稳定;再用 GPT 调整细节,增加表达的丰富度。这样既能避免风格断层,又能提升原创度。

另外,不管用哪个模型,仿写后一定要自己检查。重点看三点:核心信息有没有丢、风格有没有跑偏、有没有专业错误。AI 只是工具,最终还是要靠人来把控质量。

现在 AI 仿写技术还在进化,GPT 和文心一言也在不断更新。说不定过阵子,这些差异又会有新变化。但不管怎么变,记住一个原则:仿写的核心是 “服务于人”—— 要么帮人提高效率,要么帮人打开思路。只要能做到这一点,就是好用的工具。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】