📝 内容创作的困境:为什么你写得快却没人看?

每天打开后台看数据的时候,是不是经常纳闷?明明写得比以前快了,选题也紧跟热点,可阅读量就是上不去。这不是你一个人的问题,现在内容创作早就过了 “写得出来就能火” 的阶段。

信息爆炸的时代,用户每天要刷几百条内容,你的文章能不能被点开,前 3 秒就定了生死。更头疼的是,热点变得太快,早上构思的选题,中午可能就凉了。花 3 小时写完的稿子,发布后只有几十个阅读,这种挫败感谁都经历过。

关键问题在哪?多数人把精力全放在 “写” 上,却忽略了更重要的事 —— 你的内容到底能不能匹配用户当下的需求。就像开餐厅,不是厨师做得快就赚钱,得知道客人今天想吃什么。

现在很多人开始用 AI 写作工具,速度确实提上去了。但你发现没有,AI 写出来的东西同质化特别严重。大家都用相似的模板,追同样的关键词,最后内容长得都差不多,自然没人愿意看。这就是只解决 “效率” 不解决 “精准” 的后果。

🤖 AI 写作工具:别让它只当打字机用

说到 AI 写作,估计不少人已经试过了。输入关键词,几分钟就能出一篇稿子,确实省时间。但你真的用对了吗?

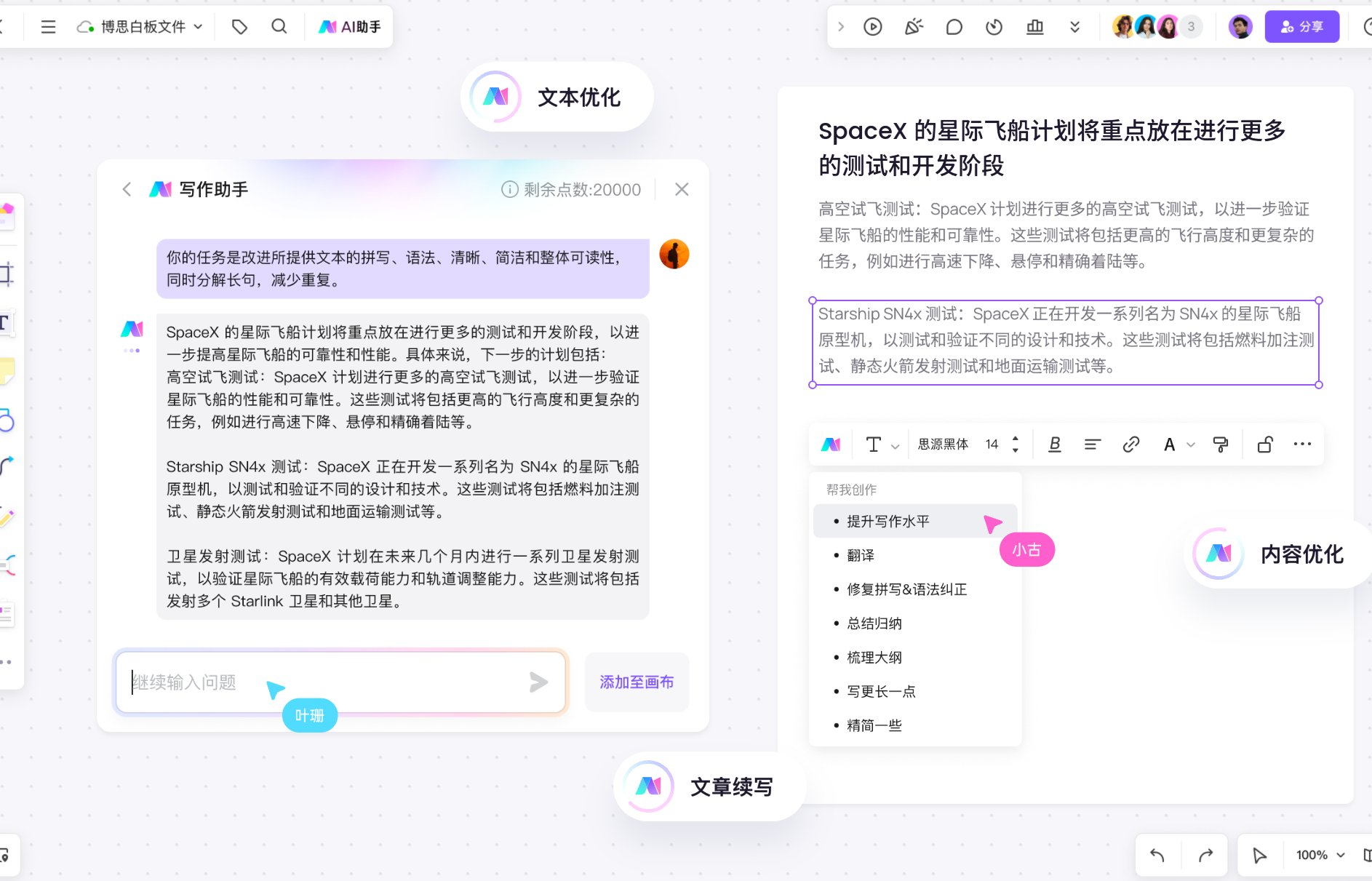

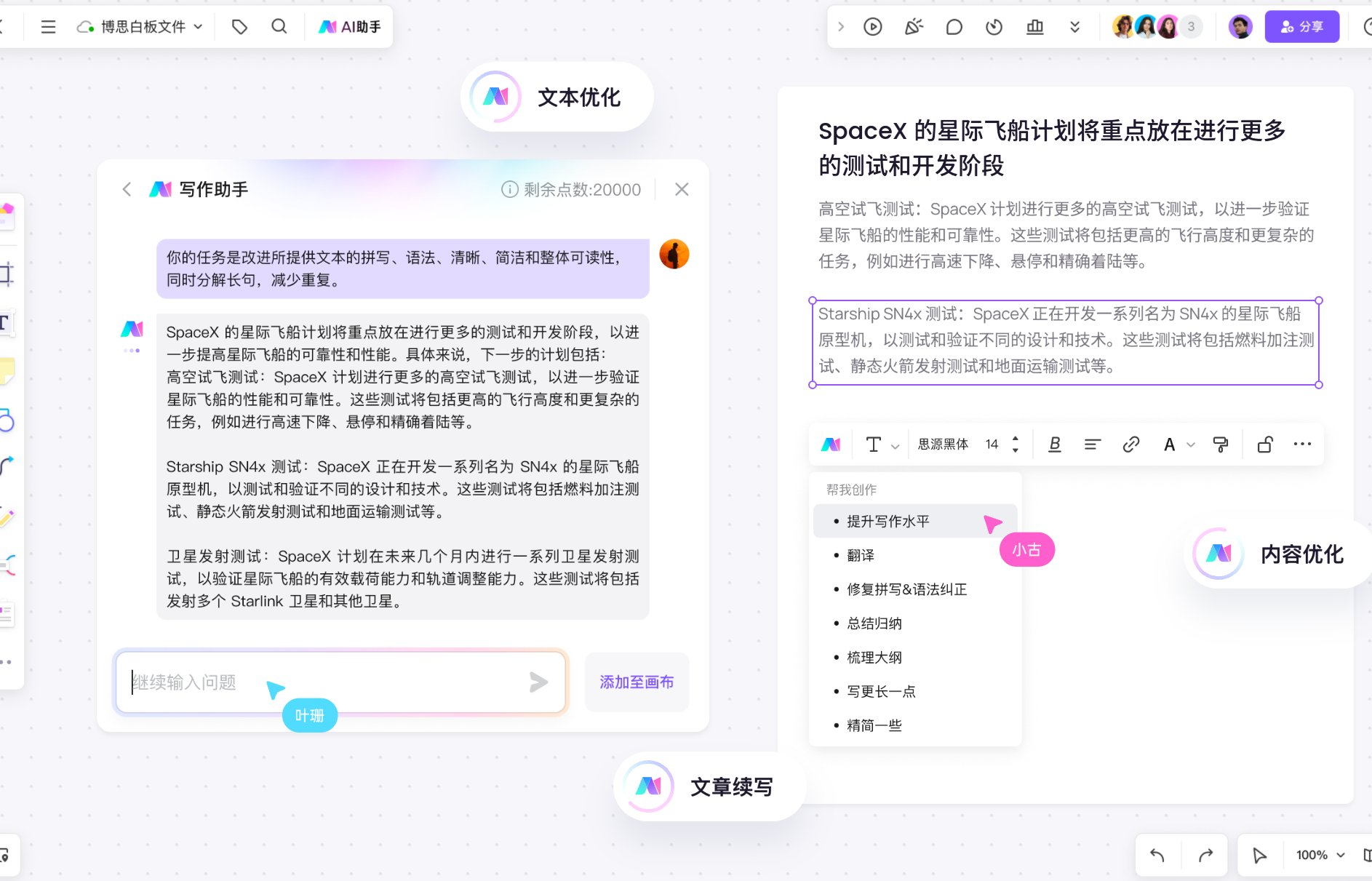

很多人把 AI 当成全自动写作机器,输入标题就等着出成品。这其实是大材小用。AI 最擅长的不是 “创作”,而是 “处理信息”。比如你收集了一堆资料,AI 能快速整合成结构化的内容;你有个模糊的想法,AI 能帮你扩展成完整的段落。

正确的做法是把 AI 当成 “高级助理”。我通常会先列个粗糙的提纲,比如三个核心观点,每个观点下写两三个关键词。把这些丢给 AI,让它先出一版初稿。这时候的稿子肯定不能直接用,读起来像白开水,没有情绪也没有个人特色。

接下来才是关键 —— 你要带着自己的经验去修改。比如在案例部分,加入你行业里的真实故事;在观点部分,用更口语化的表达替换掉 AI 的书面语。这样既省了打字的时间,又能保留内容的独特性。

还有个小技巧,用 AI 写开头和结尾的时候,多生成几个版本。开头要抓眼球,结尾要引导互动,这两个地方最需要花心思打磨。AI 给的版本可以作为灵感,千万别直接用。

🔍 第五 AI 流量预测:让数据告诉你写什么

光写得快还不够,得知道写什么能火。这就是第五 AI 流量预测最有用的地方 —— 它不是让你猜热点,而是用数据告诉你,哪些话题未来 3 天到 1 周内可能会爆发。

第一次用这个工具的时候,我是抱着怀疑态度的。输入我们行业的几个关键词,系统居然给出了一串看起来不起眼的选题。其中一个是 “职场新人如何快速适应远程办公”,当时觉得这话题太普通了。但数据显示,这个话题的搜索量正在以每天 20% 的速度增长。

抱着试试看的心态,我让 AI 先出了初稿,然后用自己的经验补充了几个真实案例,比如远程办公时如何避免被边缘化,如何高效汇报工作。发布后第二天,阅读量就破万了,这在以前是很难得的。

后来才明白,流量预测的核心不是找已经大火的话题,而是发现 “正在升温” 的趋势。等大家都在写的时候,你再加入就晚了。第五 AI 的算法能分析全网的搜索数据、社交平台的讨论热度,甚至是相关商品的销量变化,帮你提前找到那些即将爆发的选题。

用的时候有个小窍门,别只看预测热度高的选题。要结合自己的领域筛选,找到热度中等但竞争小的 “潜力股”。比如同样是教育领域,“考研复试技巧” 可能竞争激烈,但 “在职考研如何平衡工作和学习” 可能热度稍低但更精准,转化效果反而更好。

🚀 组合拳打法:从选题到发布的全流程提速

把 AI 写作和流量预测结合起来,效率提升的不是一倍两倍。我团队现在用这套方法,人均日产出从 2 篇提到了 5 篇,而且爆款率提高了 40%。

具体怎么做?每天早上花 10 分钟看流量预测,挑出 3 个潜在选题。然后用 AI 分别生成初稿,这个过程大概 1 小时。接下来的 2 小时,用来修改和优化 —— 加入个人观点,补充案例,调整语言风格。中午前就能完成 3 篇稿子的创作,下午再花时间做排版和发布。

这里有个关键步骤不能省:用流量预测工具再检查一遍修改后的稿子。有时候我们会不自觉地加入太多个人偏好,导致内容偏离了用户真正关心的点。工具能分析你的稿子和预测热点的匹配度,给出调整建议。

比如有次我写一篇关于 “短视频剪辑技巧” 的稿子,加入了很多专业术语,觉得这样显得更专业。但工具提示,当前用户更关注 “手机剪辑”“新手入门” 这些关键词。后来把内容调整得更基础,加入了几个手机 APP 的具体操作步骤,阅读量果然上去了。

还有个小细节,发布时间也能参考流量预测。工具会告诉你,这个话题的用户通常在什么时间段活跃。比如职场类内容,最好在工作日的晚上 8-10 点发布;而亲子类内容,周末上午的效果更好。

📊 效果验证:数据不会骗人

用这套方法 3 个月后,我们做了次复盘。数据变化挺明显的:

首先是创作效率,以前写一篇 1500 字的稿子,从选题到发布平均要 4 小时,现在缩短到 1.5 小时。团队成员有了更多时间去做用户调研,而不是埋头写稿。

更重要的是内容质量的提升。以前 10 篇稿子能出 1 篇小爆款就不错了,现在差不多 3 篇里就有 1 篇能达到不错的阅读量。粉丝增长速度也比以前快了,因为内容更精准地满足了他们的需求。

有个案例印象很深,我们做了一期关于 “居家健身器材选购” 的内容。用流量预测发现,“小空间健身器材” 的搜索量在上升。AI 初稿出来后,我们补充了几个具体场景:比如出租屋适合什么器材,上班族如何利用碎片时间锻炼。发布后不仅阅读量高,评论区还有很多人问具体品牌,后来还带动了相关产品的导购收入。

这说明什么?内容创作不是闭门造车,也不是盲目追热点。而是用工具提高效率,用数据把握方向,最后用自己的经验和洞察增加温度。AI 和数据能帮你解决 “写得快” 和 “写什么”,但 “写得好” 还是要靠人。

💡 最后想说的话

现在总有人担心,AI 会取代内容创作者。其实完全没必要。工具再好,也替代不了你的行业经验、你的独特视角,还有你和用户之间的情感连接。

真正聪明的做法是,把那些重复、机械的工作交给 AI,比如整理资料、生成初稿。把省下来的时间,用在更有价值的地方:去和用户聊天,去研究行业趋势,去打磨那些能体现你特色的内容。

流量预测也不是万能的。它能告诉你什么可能火,但火不火的关键,还是你有没有把内容做到极致。就像同样是做美食内容,有人只会报菜名,有人却能写出食物背后的故事和情感。

所以,别抗拒工具,但也别依赖工具。把 AI 写作当成你的 “打字员”,把流量预测当成你的 “侦察兵”,而你自己,要做那个掌控全局的 “指挥官”。这样既能提高效率,又能保持内容的灵魂,何乐而不为呢?