📄 医学领域 AI 论文写作:从案例到文献引用的实战技巧

医学论文讲究数据严谨、逻辑闭环,AI 工具介入后,确实能帮研究者省不少事。就拿临床研究类论文来说,之前见过有团队用 AI 辅助分析 500 例癌症患者的随访数据,原本需要 3 天整理的变量关系,AI 工具 2 小时就梳理出了核心关联,还自动生成了初步的讨论框架。但这里有个关键 ——AI 输出的内容必须人工核验。比如有次看到一篇用 AI 写的心血管论文,AI 把 “舒张压” 和 “收缩压” 的统计方法弄混了,要是直接用,后果可不小。

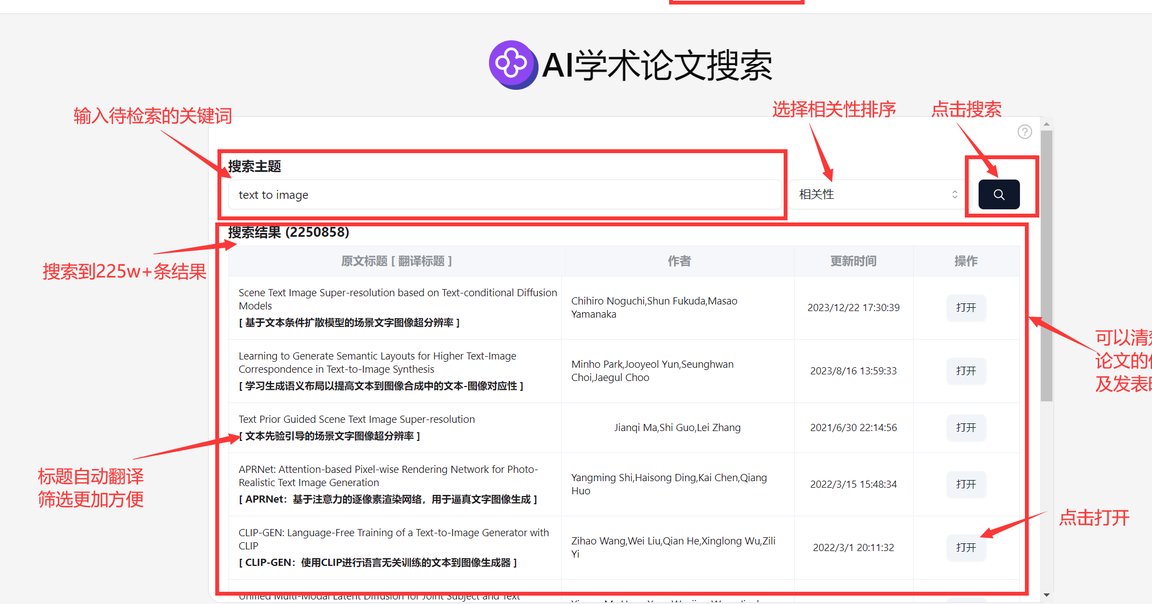

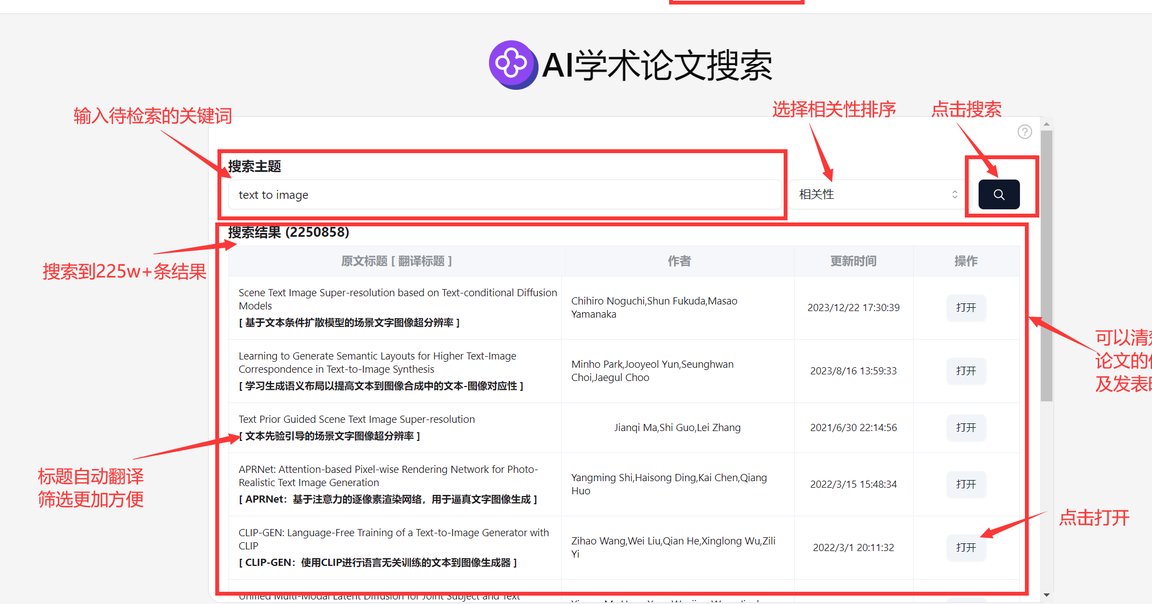

医学论文引用文献有个铁律:必须优先引用近 5 年的核心期刊文献,尤其是新疗法、新指南相关的内容。AI 工具在这方面能做什么?它可以根据关键词快速筛选高影响因子期刊的文献,还能标注出文献里的关键数据。但要注意,AI 推荐的文献可能存在 “漏检”—— 比如一些最新发表在预印本平台的研究,数据库还没收录,这时候就得自己去 PubMed 或者万方再查一遍。引用格式上,医学期刊大多认 “温哥华格式”,AI 生成引用后,最好用 EndNote 再校验一次,避免出现作者姓名拼写错误、卷期页码错位的问题。

举个真实案例:有个团队写关于 “AI 辅助诊断糖尿病视网膜病变” 的论文,AI 自动引用了 2023 年《柳叶刀・数字健康》上的一篇研究。但他们后来发现,AI 把原文中的 “敏感度 89%” 写成了 “特异度 89%”,这两个指标在医学统计里完全是两码事。所以说,AI 是帮手,但最终的文献准确性还得研究者自己把关。引用时,还要注意区分 “直接引用” 和 “间接引用”—— 如果是照搬文献里的结论,必须加引号并标注页码;如果是转述观点,也要明确写出文献来源,这既是学术规范,也是避免抄袭的关键。

💻 计算机领域 AI 论文写作:技术阐述与文献引用的避坑指南

计算机领域的论文,代码、算法、实验结果是三大核心。AI 写作工具在这方面的优势很明显,比如能根据实验数据自动生成图表描述,还能把复杂的算法原理转化成通俗的语言。之前帮一个学生看他用 AI 写的深度学习论文,AI 把 “卷积神经网络的池化层作用” 解释成 “减少参数并防止过拟合”,这个表述就很到位,比他自己写的 “压缩数据” 专业多了。不过,AI 对最新技术的理解可能滞后 —— 比如 2024 年刚提出的 “量子机器学习优化算法”,有些 AI 工具还停留在 2023 年的资料上,这时候就得手动补充最新文献。

计算机论文引用文献,有个特别的点:要给关键算法、开源工具标上出处。比如你用了 PyTorch 框架里的某个预训练模型,就得引用 PyTorch 的官方文档或者相关论文;提到 Transformer 架构,那 Vaswani 等人 2017 年的那篇经典论文是绕不开的。AI 工具生成引用时,容易忽略 “版本信息”—— 比如引用 TensorFlow 时,没写具体是 2.0 还是 3.0 版本,这在计算机领域是很不严谨的。有个小技巧:让 AI 生成引用后,去 GitHub 的项目主页或者 IEEE Xplore 上再核对一遍,确保版本号、作者单位这些细节没错。

计算机论文里的 “对比实验” 部分,AI 也能帮忙,但引用文献时要注意 “公平性”。比如你比较了自己提出的算法和 A 算法、B 算法,引用 A 和 B 算法的文献时,不能只挑对自己有利的结果,得客观呈现它们的原始性能数据。见过一篇用 AI 辅助写作的论文,为了突出自己的算法优势,AI 刻意弱化了对比算法在特定场景下的表现,这就违背了学术诚信。所以说,AI 生成的对比分析内容,一定要对照原始文献逐句检查,确保引用的文献数据没有被断章取义。

📌 AI 论文写作跨学科通用:文献引用的核心原则(附工具推荐)

不管是医学还是计算机,甚至其他交叉学科,AI 论文写作的文献引用都有几个通用原则。首先是 “相关性”—— 引用的文献必须和你的研究主题直接相关。比如写 “AI 在医学影像分割中的应用”,就不能跑去引用一堆讲 “AI 在金融预测” 的文献,AI 有时候为了凑数量会这么干,这时候就得手动剔除。其次是 “权威性”—— 优先引用领域内的顶刊、顶会论文,比如医学领域的《新英格兰医学杂志》,计算机领域的 NeurIPS,这些文献的说服力远高于普通期刊。

还有个容易被忽略的点:引用的文献必须包含可验证的数据或观点。有些综述类文献只是总结别人的研究,自己没有原始数据,这种文献可以引用,但不能作为核心论据。AI 生成论文时,可能会大量引用综述文献来填充内容,这时候就得有意识地增加原始研究文献的比例。比如论证 “某算法的有效性”,最好引用直接做实验的论文,而不是引用一篇综述里对该算法的评价。

工具方面,推荐几个亲测好用的。文献管理 + 引用生成,医学领域用 “NoteExpress” 更顺手,它能自动识别 PubMed 的文献格式;计算机领域可以试试 “Zotero”,插件丰富,支持 GitHub 文献的导入。AI 写作辅助的话,“Grammarly” 适合润色语言,但引用部分别全信;“Scholarcy” 能自动提取文献的核心观点,帮你快速判断这篇文献值不值得引用。不过要记住,没有任何工具能完全替代人工核对,尤其是在引用的准确性上。

再分享个小技巧:用 AI 生成论文初稿后,把引用文献列表导出来,用 “Crossref” 这个平台批量检查一遍。它能告诉你哪些文献已经被撤稿,哪些作者有更正声明 —— 这在医学领域特别重要,有些药物试验的文献后来被发现数据有问题,要是引用了撤稿文献,论文很可能被拒。之前就遇到过一个案例,AI 引用了一篇 2022 年被撤稿的医学文献,作者没检查就提交了,结果返修时多花了不少时间。

🚫 AI 论文写作与文献引用的常见雷区:这些错误千万别犯

先说医学领域的典型错误。有研究者用 AI 写论文时,让 AI 直接引用 “动物实验” 的文献来论证 “人体临床应用”,这是绝对不行的 —— 动物实验结果和人体临床差距很大,这样的引用会让审稿人觉得你不专业。还有些 AI 会把 “预临床研究” 和 “临床研究” 混为一谈,引用时必须明确区分,比如在引用文献后注明 “该研究为小鼠模型实验,尚未进行人体试验”,这点 AI 不会自动标注,得手动加上。

计算机领域的雷区,更多在 “算法引用” 上。比如引用了某篇提出 A 算法的论文,但实际用的是 A 算法的改进版 B,却没引用 B 的文献,这就属于学术不规范。AI 有时候会把算法的 “源头文献” 和 “改进文献” 弄混,所以引用前一定要确认:你用的版本到底是谁提出的,对应的文献是什么。还有个低级错误 —— 引用的文献里没有你提到的代码或数据集,却在论文里写 “数据来源于文献 [X]”,这时候要是审稿人去查文献 [X],发现根本没有相关数据,直接就会拒稿。

跨学科论文最容易犯的是 “领域术语混淆” 导致的引用错误。比如写 “AI 在医学信号处理中的应用”,既涉及医学术语,又涉及计算机术语。有篇论文里,AI 把 “心电图信号” 写成了 “心电信号”(虽然意思相近,但医学文献里更规范的表述是 “心电图信号”),引用的文献里明明写的是 “心电图”,AI 却对应成了 “心电”,这就造成了引用和正文的不一致。所以说,写完后一定要逐句核对:正文中的术语和引用文献里的表述是否完全一致,尤其是跨学科的交叉术语。

📝 从 AI 初稿到终稿:文献引用的人工优化步骤

拿到 AI 生成的论文初稿后,第一步就是把所有引用文献列出来,做 “去重” 处理。AI 有时候会重复引用同一篇文献,只是换了个格式,这时候要合并成一条,并检查在正文中的引用位置是否合适。比如同一篇文献被用来支持两个不同的观点,就得确认这篇文献是否真的能同时支撑这两个观点,不能为了省事儿硬凑。

然后是 “格式统一”。不同期刊对引用格式的要求不一样,有的要 “作者 - 年份” 制,有的要 “数字序号” 制。AI 生成的引用可能格式混乱,这时候可以用文献管理工具批量调整。比如目标期刊要求 “温哥华格式”,就把所有引用导入 EndNote,选择对应的格式模板,一键统一。但别以为这样就完事了,一定要抽查几处引用,看看正文里的标注和参考文献列表是否对应—— 比如正文里标了 [3],参考文献列表里第 3 条是不是对应的文献,有没有标错序号的情况。

最后一步,也是最关键的:“逻辑校验”。把引用文献和正文内容对照着读,确保每一处引用都有实际意义。比如正文里写 “某方法的准确率可达 90%”,引用的文献里必须明确提到这个数据;如果正文里说 “该观点已被多项研究证实”,后面至少要引用 2-3 篇相关文献。要是发现某处引用和正文内容关联不大,或者只是为了凑数量,果断删掉。记住,高质量的论文,引用不在多,而在精——10 篇紧扣主题的文献,远比 20 篇泛泛而谈的文献更有说服力。

AI 写作确实能提高效率,但学术论文的核心还是 “严谨性”。尤其是文献引用,这是学术诚信的底线,容不得半点马虎。无论是医学还是计算机领域,用好 AI 的同时,守住人工核验的最后一关,才能写出既高效又规范的论文。