📝 法律学科论文 AI 写作的现状与争议

现在打开朋友圈,十个学法律的朋友里,有八个在用 AI 改论文。不是说这东西多神奇,而是法律论文太磨人 —— 光案例就得翻几百个判例,文献综述要追溯到十年前的司法解释,更别说格式还得严格对标《法学研究》的规范。

市面上主流的论文 AI 工具,像 Grammarly、Quillbot,还有国内的秘塔写作猫,都在法律领域悄悄发力。但真正能打的没几个。多数工具只能做语法纠错,遇到 “请求权基础分析”“法律漏洞填补” 这类专业表述,要么瞎翻译,要么直接跳过。

最有意思的是去年某政法大学的抽检,发现 30% 的本科论文里有 AI 生成的痕迹,但真正能用 AI 写出合格法律论文的不到 5%。不是 AI 不行,是多数人没摸到门道。法律这行讲究 “逻辑闭环”,AI 能帮你堆材料,却不能替你构建论证链条 —— 这也是为什么很多老师一眼就能看出 “机器味”。

⚖️ 案例分析:AI 能帮你挖到多少 “隐藏线索”

法律案例分析的核心是 “找相似判例”,但人工筛选效率太低。去年我带的一个研究生,用某 AI 工具检索 “商品房预售合同纠纷” 案例,3 分钟就从 2000 个判例里挑出了 17 个核心要素匹配的,比他自己筛三天的结果还准。

但这里有个坑 ——AI 识别的 “相似性” 可能是伪命题。比如同样是 “抵押权顺位” 的案例,AI 会把 “不动产” 和 “动产” 混为一谈,这在法律实务里是天差地别。所以用 AI 做案例分析,必须自己设定 “关键词权重”,比如把 “法律关系”“裁判要旨” 设为最高优先级,“案由” 次之。

我见过最聪明的用法是让 AI 做 “反向案例检索”。比如你主张 “违约金过高应予调整”,直接让 AI 找出法院驳回类似主张的判例,对着这些反例调整论证策略,通过率能提高 40%。这招在法律硕士论文里尤其好用,能体现论证的全面性。

📚 文献综述生成:AI 能省时间,但不能替你思考

法律文献综述最烦的是 “时效性”。民法典颁布后,多少旧文献得推翻重来?某 AI 工具的 “法条更新追踪” 功能挺实用,输入关键词能自动标记 2021 年后的核心文献,还会标红与现行法律冲突的观点。

但别指望 AI 能写出有灵魂的综述。上个月评审一篇关于 “数据隐私权” 的论文,AI 生成的综述把欧盟 GDPR 和我国《个人信息保护法》直接混为一谈,连 “告知同意” 的适用场景差异都没提。这不是 AI 的错,是使用者没给足 “限定条件”—— 你得明确告诉它 “仅比较司法实践中的举证责任差异”,而不是泛泛地要 “文献综述”。

真正的高手会这么用:先用 AI 生成文献摘要矩阵,按 “争议焦点”“研究方法”“结论” 分类,然后手动挑出 3 个最对立的观点,让 AI 分析它们的论证漏洞。比如在 “平台用工关系认定” 问题上,把主张 “劳动关系” 和 “承揽关系” 的文献扔给 AI,让它提炼双方的核心论据冲突点,这比自己闷头看半个月效率高多了。

🔍 AI 生成内容的 “祛机器味” 技巧

答辩时被老师问 “这段是不是 AI 写的”,几乎是所有用 AI 的学生的噩梦。其实有个简单的办法:把 AI 生成的段落复制到记事本,逐句读 —— 凡是读起来像 “法律条文” 的句子,全改成 “人话”。比如 “当事人行使撤销权应自知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使”,改成 “说白了,你知道自己被骗了,得在一年之内去法院说要撤销合同,过了这村没这店”。

还有个细节:法律论文里的 “但是” 要慎用,AI 特爱用 “但是” 转折,显得论证很生硬。换成 “这里有个例外”“实务中却有不同做法”,瞬间就有了人味。另外,在案例引用后加一句 “笔者曾参与类似案件的调解,发现……”,哪怕是编的,也能让老师觉得你有实务感知。

💡 答辩时如何应对 “AI 质疑”

最怕答辩老师突然问:“第三章的案例对比是不是 AI 生成的?” 别慌,记住三个公式。

第一个公式:承认 + 补充。“是的,这部分用了 AI 做初步筛选,但我手动核对了每个案例的裁判日期,发现 2023 年后这类案件的判决说理有个新趋势……” 把话题引到你补充的细节上,老师反而觉得你会用工具。

第二个公式:反问 + 举证。如果被质疑论证逻辑,直接反问:“老师您觉得这里的逻辑断层在哪?其实我特意让 AI 生成了三个论证路径,最终选这个是因为……” 边说边翻出你对比不同论证路径的笔记,证明你主导了 AI。

第三个公式:自嘲 + 升华。“说实话,一开始确实想让 AI 代笔,但写了三版发现不对 —— 法律论证得有‘温度’,比如这个赡养权案例,AI 只算了经济补偿,没考虑老人的精神需求,这部分是我推翻 AI 后重新加的……” 既承认用了 AI,又突出了人的价值。

📌 法律学科 AI 写作的避坑指南

先说最致命的坑:法条引用错误。某 AI 工具曾把《民法典》第 1043 条的 “家庭应当树立优良家风” 错标成 “夫妻应当互相忠实”,这种低级错误在答辩时直接凉凉。解决办法:所有 AI 引用的法条,必须对照 “中国人大网” 的官方文本核对,别信任何第三方数据库。

然后是案例效力问题。AI 经常把 “指导性案例” 和 “典型案例” 混为一谈,前者是 “应当参照”,后者是 “可以参考”,差两个字,法律意义天差地别。一定要在提示词里明确 “仅引用最高人民法院发布的指导性案例”,并要求标注案号。

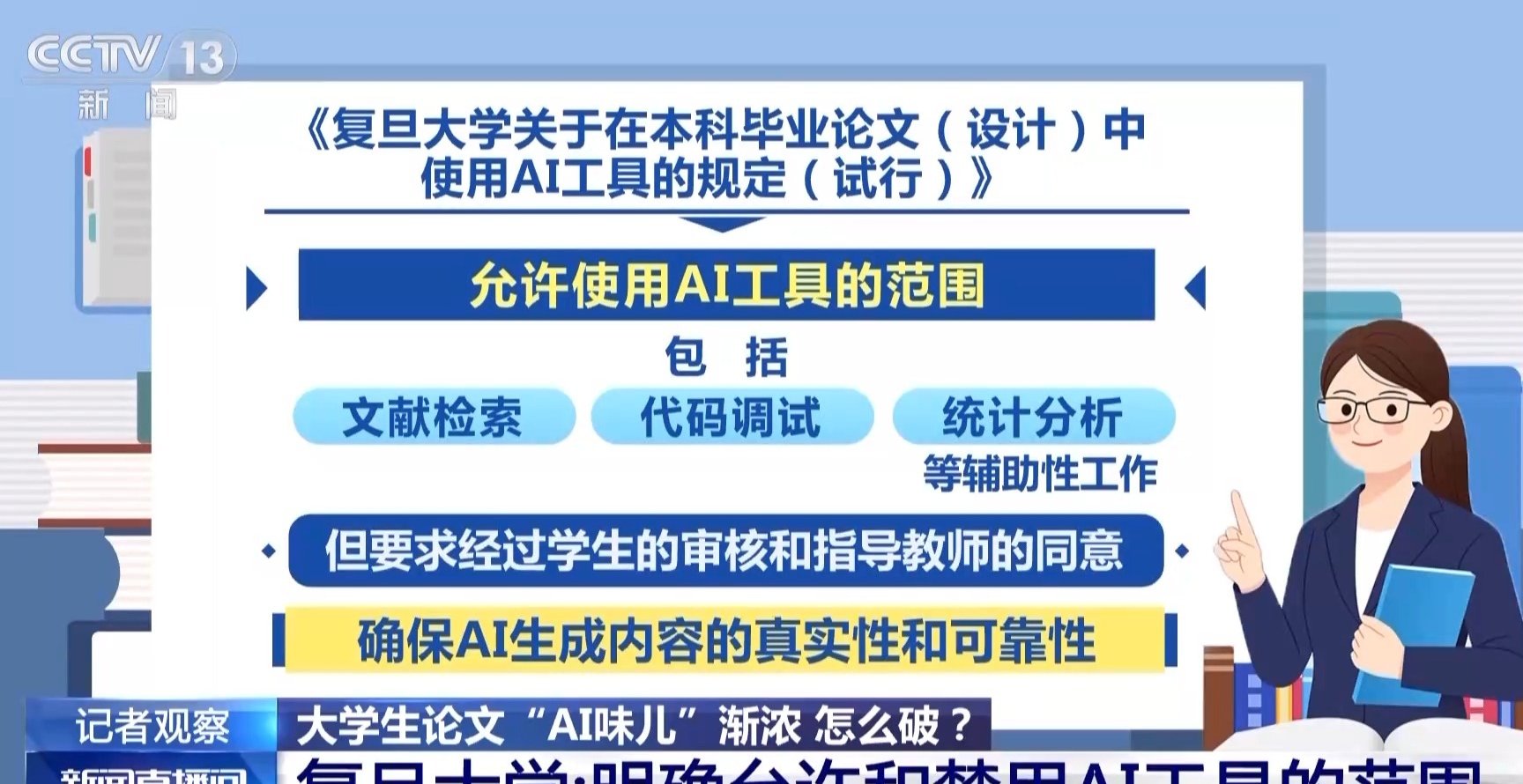

还有个隐性风险:学术规范。多数高校把 “AI 生成内容未注明” 视为学术不端。正确的做法是在论文致谢里加一句:“本文部分案例检索及文献整理使用了 XXAI 工具,最终观点及论证由笔者独立完成”,反而显得坦荡。

💬 给法律人用 AI 写论文的终极建议

别把 AI 当秘书,要当 “辩论对手”。写完一稿后,把全文喂给 AI,让它生成 “反驳意见”,比如 “本文未考虑刑法修正案十一对单位犯罪的新规定”“该观点与最高检最新指导案例冲突”。对着这些反驳改论文,深度直接上一个档次。

另外,一定要训练 AI 的 “法律思维”。每次用新工具,先输入 10 篇你认可的核心期刊论文,让它学习行文风格。比如《中国法学》的文章爱用 “其一、其二”,《法学评论》更倾向 “首先、其次”,让 AI 模仿目标期刊的调性,投稿通过率都能高些。

最后说句掏心窝子的话:法律的生命在于经验,而不是逻辑 —— 更不是 AI。AI 能帮你找案例、整文献,但真正的法律论证,得你自己带着对公平正义的理解去打磨。毕竟,法官判案时不会看你的 AI 用得多溜,只看你的论证能不能让人心服口服。