📝 初识写作猫 AI:它真的懂小说创作吗?

p3-flow-imagex-sign.byteimg.com

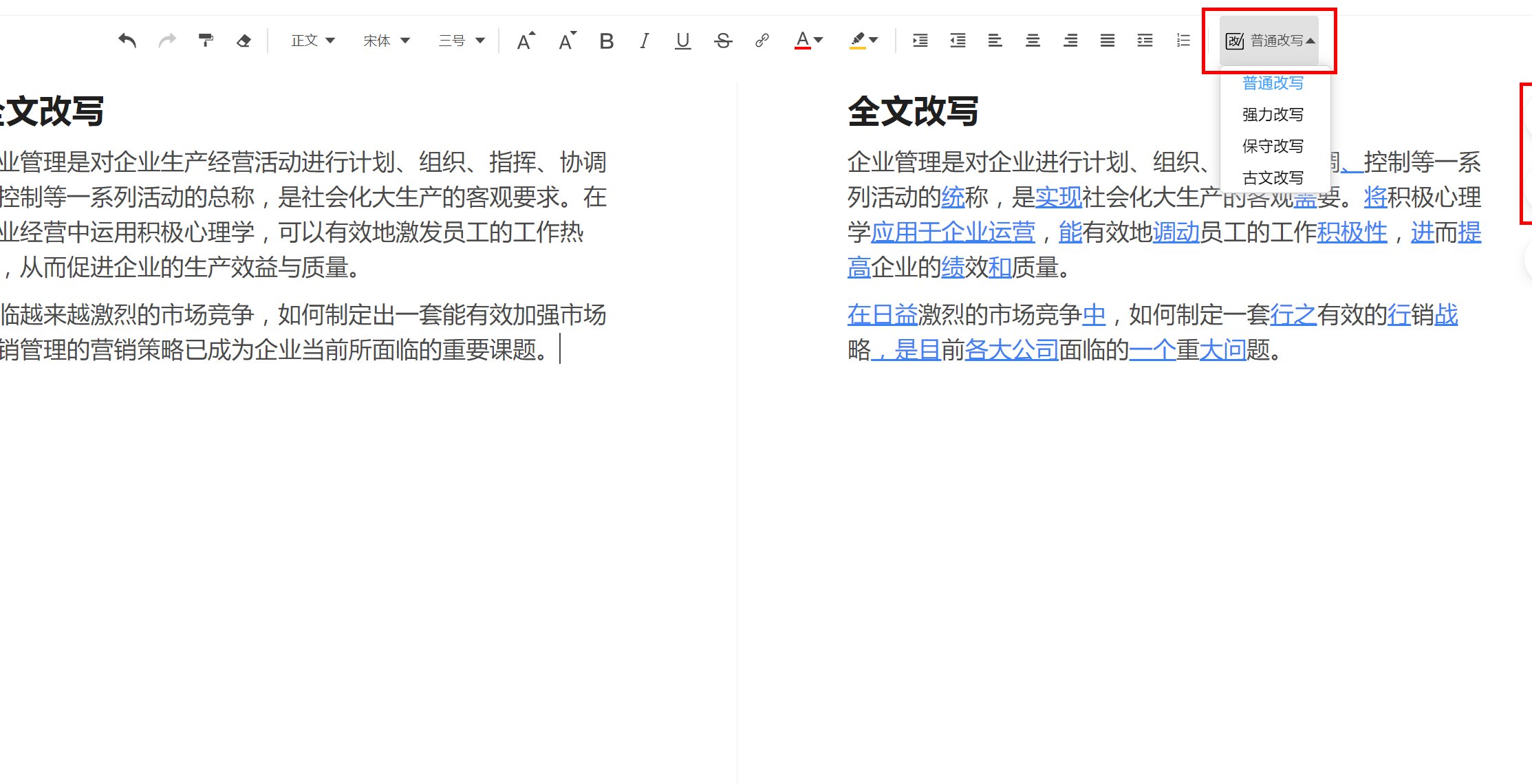

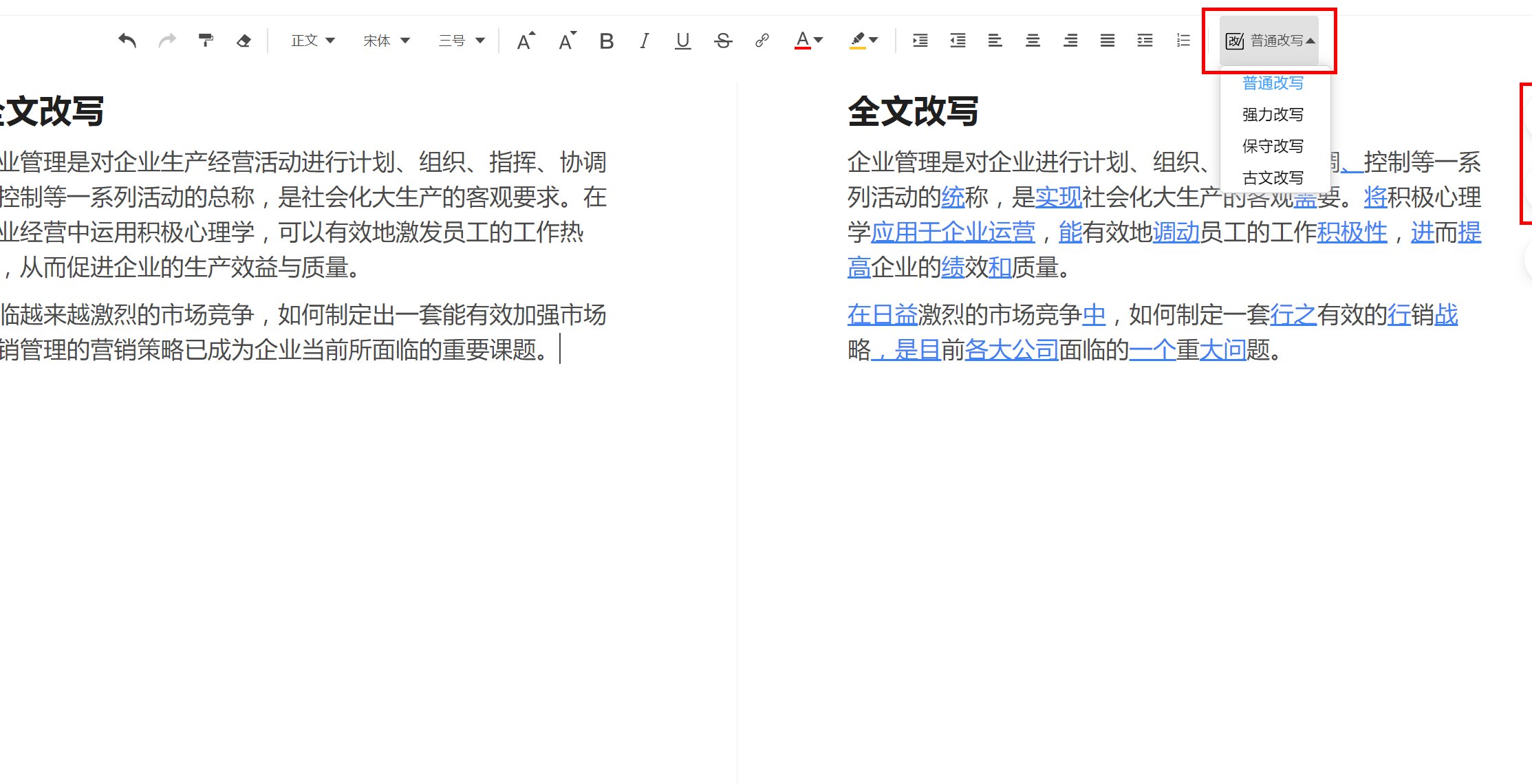

第一次打开写作猫 AI 的时候,我其实是带着怀疑的。毕竟市面上的 AI 写作工具不少,但真正能贴合小说创作逻辑的并不多。注册账号后,界面倒是挺清爽的,左侧是功能区,中间是编辑框,右侧能看到实时的 AI 建议。

让我意外的是,它不是简单的同义词替换或者段落扩写工具。试着输入了一段悬疑小说的开头 ——“凌晨三点,走廊尽头的灯突然闪了一下”,几秒钟后右侧就弹出了三个续写方向:一个侧重环境渲染,一个加入人物动作,还有一个直接抛出悬念。这种基于情节逻辑的发散,比单纯的文字堆砌要实用得多。

不过上手时也踩了坑。刚开始不知道要给 AI 设定具体的风格参数,写古风小说时,它偶尔会冒出一些现代词汇。后来才发现右上角有个 “风格校准” 功能,可以细化到 “明清白话”“仙侠古风” 等子类别。这个细节做得挺贴心,但藏得有点深,新手可能需要摸索一阵。

✍️ 实操体验:从大纲到正文的拉扯感

用它写完整本短篇大概花了两周,过程像在和一个有想法但不太听话的助手合作。最开始用 “大纲生成” 功能,输入核心设定 “民国女侦探 + 家族秘闻”,5 分钟就出来了五章的框架。逻辑链条很完整,但总觉得少了点灵气 —— 比如第三章的反转过于刻意,像是公式推算出来的。

这种机械感在写对话时更明显。让它写一段争吵戏,人物对话总是停留在 “你为什么这么做”“我也是迫不得已” 的层面,缺乏潜台词。后来试着在提示里加入人物性格标签,比如 “表面温顺实则叛逆的大小姐”,对话才算有了点烟火气。看来 AI 需要更具体的 “人设卡” 才能发挥作用。

但它的 “细节填充” 能力确实让人惊喜。写到老上海的街景时,我只写了 “霓虹灯牌亮起来”,AI 自动补全了 “玻璃罩里的钨丝灯在雨雾里晕出橙黄色的圈,黄包车上的铜铃随着车夫的脚步叮当作响”。这些细节不是凭空捏造的,能看出对时代背景的理解,省了不少查资料的时间。

🧠 创意碰撞:AI 是助手还是枷锁?

最纠结的是要不要完全跟着它的建议走。有次写到主角发现密室,我原本想让她找到一本日记,AI 却建议 “在暗格里藏半块玉佩,与开头母亲的遗物呼应”。这个想法确实比我的更有伏笔感,但总觉得偏离了最初的构思。

后来摸索出一个平衡的办法:先按自己的思路写 500 字,再让 AI 续写,然后把两个版本并在一起修改。这种 “人机互搏” 的方式反而激发了新灵感 —— 比如 AI 写的 “窗户纸被夜风吹得哗啦响”,让我想到可以加个 “窗台上留有带泥的脚印” 的细节,既保留了它的氛围渲染,又加入了我的情节设计。

但它对抽象情感的处理还是差点意思。写主角得知真相后的心理活动,AI 给出的句子总是 “心如刀绞”“泪水模糊了双眼” 这类直白的表达。人类作家会用 “指节攥得发白”“喉结动了动却没出声” 这种动作细节来传递情绪,这可能就是 AI 暂时无法逾越的鸿沟。

⏱️ 效率对比:省了时间却多了麻烦?

对比同一篇小说的两个版本 —— 纯手写和 AI 辅助,数据挺有意思。纯手写 8000 字花了 6 小时,用 AI 辅助只花了 3.5 小时,但后期修改多花了 1 小时。算下来总时间只省了 1.5 小时,但过程轻松不少。

省时间主要体现在两个方面:一是重复场景描写,比如连续几章都出现的书房,AI 能记住之前的设定,不用每次重新构思;二是处理逻辑漏洞,它会自动标出 “前面说钥匙在抽屉里,这里却说是在门框上” 这类矛盾点。

但额外的修改时间也不是白费。AI 写的段落经常出现 “他点点头,然后摇了摇头” 这种前后矛盾的小动作,需要逐句检查。还有些地方用词太泛滥,比如三天内用了七次 “愕然”,得手动替换成 “挑眉”“抿唇” 等更细腻的表达。

🎯 适用人群:谁能真正玩转写作猫 AI?

经过这段时间的磨合,我发现它不是万能药,更像把有特定用法的工具。全职作家可能会觉得它限制风格,但对兼职写作者很友好 —— 有次赶稿到凌晨,靠它快速生成的场景描写撑过了最难熬的段落。

新手用起来可能会有点懵,因为它需要一定的 “投喂技巧”。比如不能只说 “写一段战斗戏”,得明确 “仙侠背景 + 主角重伤 + 以弱胜强”,参数给得越细,结果越靠谱。反而有经验的作者更能拿捏这个度,把它当成灵感跳板而不是依赖。

另外,写类型小说比纯文学更适合用它。试过写科幻悬疑,AI 对科技设定的把控很稳;但写意识流散文时,它完全抓不住那种跳跃的思绪。这大概和训练数据的偏向有关。

📌 最终结论:理性看待 AI 写作工具

用写作猫 AI 写小说,有点像戴着镣铐跳舞。它能帮你解决技术性问题 —— 比如快速生成符合逻辑的情节、填充细节、检查语病,但没法替代人类对情感和人性的深层理解。

如果你把它当成偷懒的工具,最后只会写出一篇拼凑感极强的文字。但如果用它来处理那些机械性的工作,把省出的时间用来打磨人物和主题,效果其实不错。

现在我已经形成了固定的使用流程:先用它搭框架,自己修改细节;写不下去时让它给几个方向,从中选一个再延伸;写完后用 “风格统一” 功能检查用词。这种人机协作的模式,既保留了创作的主动权,又提高了效率。

说到底,AI 再智能也只是工具。真正决定作品好坏的,还是藏在文字背后的那些思考 —— 为什么写这个故事?想传递什么?这些问题,永远需要创作者自己回答。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】