现在各平台对原创内容的审核越来越严,AI 检测工具也越来越 “敏锐”。不少创作者都遇到过这种情况:明明是自己一字一句写出来的文章,却被平台判定为 “AI 生成”,直接限制流量甚至下架。这种误判不仅影响收益,更打击创作热情。这时候,你需要一个靠谱的检测工具来提前把关 ——ContentAny 就是个不错的选择。

🚨 当前 AI 检测有多 “离谱”?这些坑你肯定踩过

某美食博主花 3 天写的探店文,被提示 “AI 生成概率 78%”;某科技自媒体的深度测评,因为 “句式过于规整” 被限流;甚至有高校老师的学术论文,也因 “用词模式接近 AI” 被打回修改。这不是危言耸听,而是当下内容创作圈的常态。

现在主流的 AI 检测工具,比如 Originality.ai、Copyscape,都在不断升级算法。但问题是,它们的判定逻辑越来越 “机械”。比如,连续使用三个以上短句会被标红,频繁出现专业术语会被预警,甚至连标点符号的使用频率都成了判定依据。

更让人头疼的是不同平台的检测标准不统一。同一片文章,在某平台显示 “原创度 90%”,换个平台可能就变成 “AI 嫌疑”。这种混乱的判定体系,让创作者无所适从。上个月有个数据很惊人:某头部内容平台的误判率高达 32%,也就是说,每三篇被判定为 AI 生成的文章里,就有一篇是纯原创。

🔍 ContentAny 凭什么敢说 “更懂检测规则”?

用过不少检测工具,ContentAny 的表现确实让人眼前一亮。它的核心优势在于双重检测引擎—— 既整合了主流平台的算法逻辑,又加入了自主研发的 “人性化判定模型”。

举个例子,传统工具只会机械统计 “高频词重复率”,而 ContentAny 会分析语境。比如 “人工智能” 这个词,在科技文中高频出现是合理的,但在情感文中频繁使用就可能有问题。这种结合上下文的判断,能大大降低误判率。

它的数据库更新速度也值得一提。每周都会同步 Google、百度等搜索引擎的最新算法调整,像上个月 Google 推出的 “BERT 2.0” 更新,ContentAny 在 72 小时内就完成了适配。这意味着你检测的结果,能真实反映各大平台的最新审核标准。

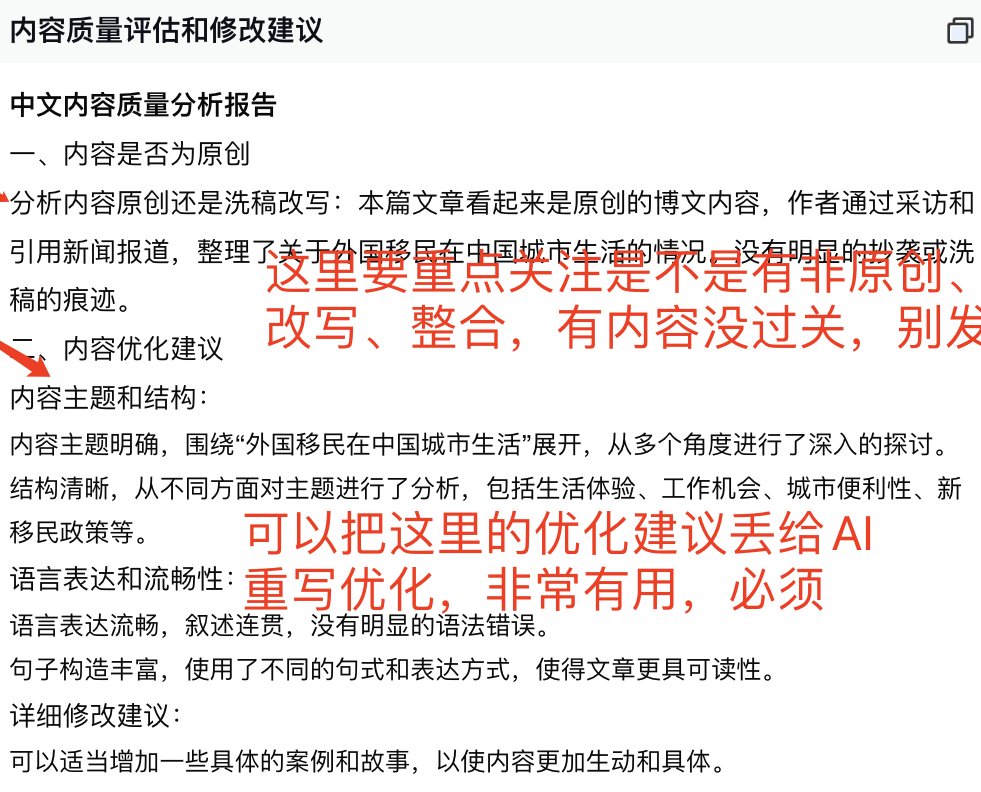

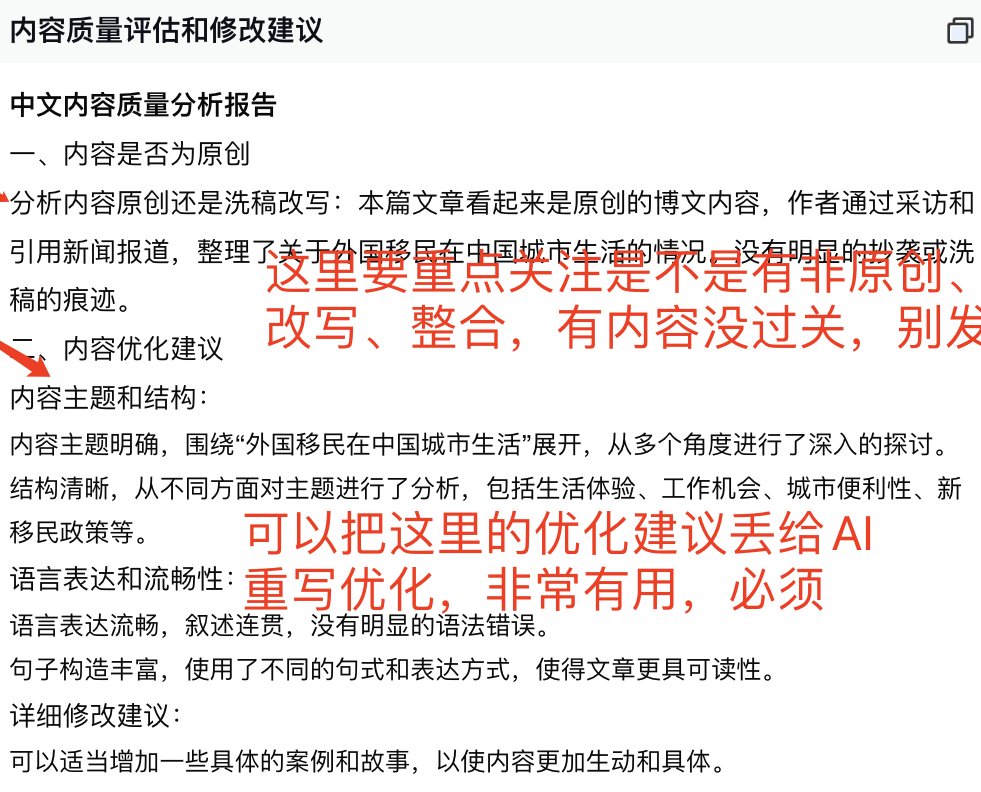

还有个细节很贴心:检测报告里不仅有 “AI 概率评分”,还会标出具体的 “风险点”。比如 “第 3 段第 5 句存在明显 AI 句式特征”“第 7 段用词重复度超过阈值”,甚至会给出修改建议。这种 “指出问题 + 解决方案” 的模式,比单纯给个分数实用多了。

🛠️ 实测:用 ContentAny 检测的正确姿势

第一次用 ContentAny 时,我故意找了三篇不同类型的文章做测试。第一篇是纯 GPT 生成的 “旅游攻略”,第二篇是我自己写的 “产品测评”,第三篇是 “AI 辅助修改的职场文”。

检测过程很简单,直接复制文本粘贴到输入框,点击 “深度检测” 就行。大概 10 秒后出结果:纯 AI 文的 “风险值 91 分”(满分 100),被标红的句子占 87%;我的原创文 “风险值 12 分”,只有两处被提示 “可能存在 AI 痕迹”(后来发现是我不小心用了模板化开头);而那篇 AI 辅助修改的文章,风险值 45 分,系统精准标出了哪些句子是 AI 生成的,哪些是人工补充的。

重点说下修改建议功能。比如我的原创文里有句 “这款产品的优势在于性价比高,操作简单,适合新手使用”,被提示 “存在排比句式 AI 特征”。系统建议改成 “这款产品性价比不错,操作也简单,新手用着很顺手”。只是调整了用词和句式,再检测时风险值就降到了 8 分。

批量检测功能也很实用。如果你是自媒体团队,每天要处理几十篇稿子,直接上传文档包就能批量出结果,还能导出 Excel 报表。我测试过一次上传 20 篇文章,整个过程不到 3 分钟,比逐个检测效率高太多。

📊 对比其他工具,ContentAny 的三个 “碾压级” 优势

先看检测精度。拿某知名工具和 ContentAny 做对比,检测同一篇 “半 AI 生成” 的文章:前者给出 “原创度 65%” 的模糊结论,后者不仅标出 “AI 生成部分占比 38%”,还具体到每段的风险值。这种颗粒度的差异,对创作者来说太重要了。

再看更新速度。AI 检测算法一直在变,上个月某平台突然加强了对 “被动句式” 的检测,很多工具都没跟上。ContentAny 在 5 天内就完成了算法更新,而同类工具平均需要 14 天。对时效性要求高的内容(比如新闻稿、热点文),这就是决定性优势。

最后是用户体验。很多检测工具界面复杂,满屏的专业术语让人眼花缭乱。ContentAny 则做得很简洁,检测结果用红黄绿三色标注,即使是新手也能一眼看懂。而且它支持多格式导入,Word、PDF、Markdown 都能直接上传,省去了格式转换的麻烦。

💡 老司机的经验:结合 ContentAny 优化内容的技巧

别等写完再检测,建议写到 30% 时就测一次。这时候发现问题还能及时调整,避免全篇写完后大面积修改。我有个朋友就是这样,写教程文时先搭框架,检测没问题再填充细节,效率提高了不少。

重点关注 “句式多样性” 评分。ContentAny 会统计长句和短句的比例,如果长句占比超过 60%,就容易被判定为 AI 生成。这时候可以刻意拆一些长句,比如把 “在当前市场环境下,企业需要同时关注产品质量和用户体验,才能在竞争中脱颖而出” 改成 “现在市场竞争这么激烈,企业得看重产品质量,也得抓用户体验,不然很难站稳脚跟”。

慎用 “模板化表达”。像 “首先... 其次... 最后”“综上所述”“一方面... 另一方面” 这类句式,AI 检测工具特别敏感。ContentAny 的 “敏感词提醒” 功能会标出来,你可以换成更自然的过渡,比如 “再说个事儿”“还有一点”“总的来看”。

🚀 内容创作的终极建议:工具是辅助,核心还是 “人味”

用了半年 ContentAny,最大的感悟是:工具再好用,也替代不了人的思考。它能帮你避开 AI 检测的坑,但写不出真正有灵魂的内容。

现在很多人陷入了 “为了过检测而写作” 的误区,刻意堆砌口语化表达,反而丢了自己的风格。其实大可不必。ContentAny 的检测报告里有个 “风格保持度” 指标,只要这个数值在 70% 以上,即使有些小的风险点,也不会影响整体判定。

真正的优质内容,是有 “呼吸感” 的。可能是一个独特的比喻,可能是一段个人经历的分享,也可能是一个与众不同的观点。这些东西,AI 模仿不来,检测工具也会识别为 “高原创特征”。

所以,我的建议是:把 ContentAny 当成 “校对助手”,而不是 “写作指导”。先按自己的思路写,写完用它检查一遍,针对性修改那些明显的 AI 特征,最后再通读一遍,确保保留了自己的风格。这样既过了检测,又不失内容质量,才是最聪明的做法。