论文查重率超过 30% 确实让人头大,尤其是学校要求严格的情况下,直接影响答辩资格。这时候用 AI 辅助降重是个高效的选择,但很多人用不对方法,要么降重后语句不通顺,要么还是过不了查重关。今天就把亲测有效的 AI 降重技巧分享出来,照着做至少能把重复率降到 15% 以内。

📌 先搞懂查重系统的 “脾气”,AI 才能对症下药

知网、维普这些主流查重系统,核心逻辑是连续 13 个字以上重复就标红,但不只是简单比对字面,还会识别语义相似的句子。比如把 “人工智能” 换成 “AI”,这种低级替换现在基本没用,系统能识别同义词替换。

降重的关键不是简单改几个词,而是打破原有的句子结构同时保留原意。AI 工具的优势就在这里,它能快速重组句式、调整语序,甚至补充细节来稀释重复部分。但前提是你得知道哪些部分重复率高 —— 先用知网或学校指定的查重系统生成报告,标红部分就是 AI 要重点处理的区域。

这里有个误区要提醒:不要整篇文档扔给 AI 降重。专业术语、公式、核心观点一旦被改掉,论文质量会大打折扣。正确的做法是只截取标红段落单独处理,保持原文的学术严谨性。

🛠️ 3 类主流 AI 降重工具对比,选对工具少走弯路

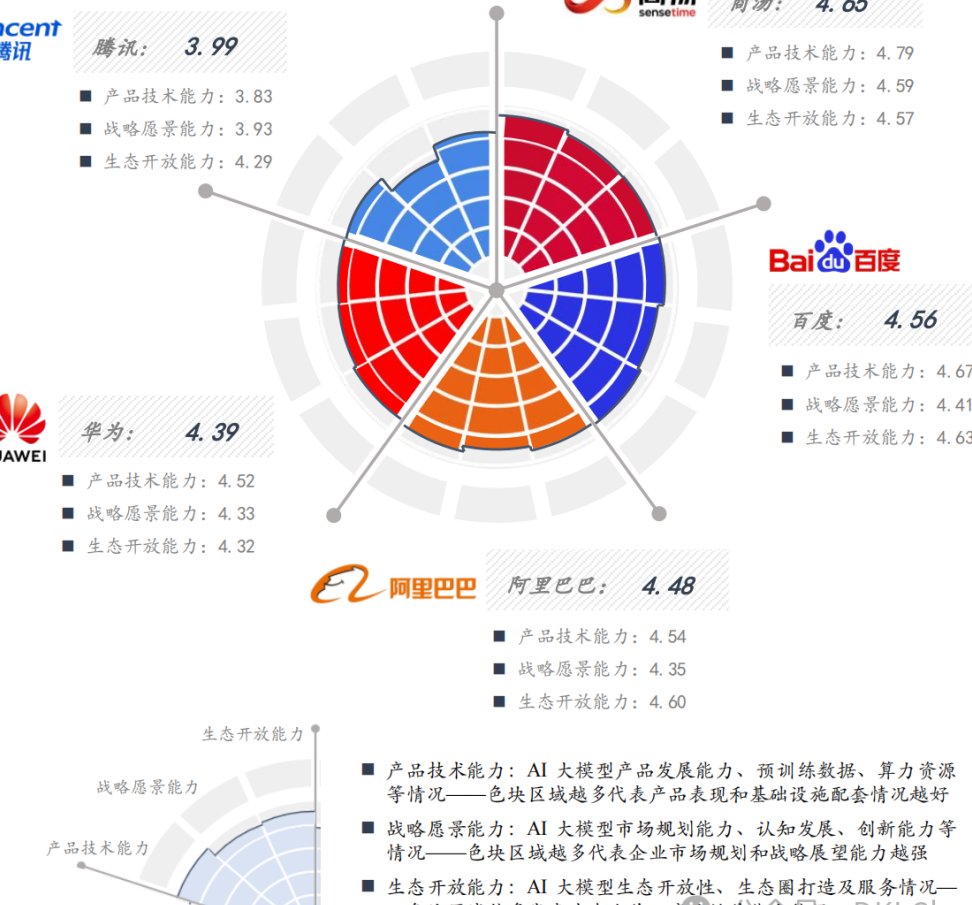

目前市面上的 AI 降重工具大概分三种,各有各的适用场景,得根据论文类型和重复率情况来选。

免费工具像 QuillBot、Paraphrase Tool,适合初稿降重。优点是不用花钱,能快速把标红句子换种说法。但缺点也明显:处理长段落容易逻辑混乱,专业领域词汇替换准确率低。上次帮师妹改教育学论文,用 QuillBot 把 “建构主义” 换成 “构建学说”,差点闹笑话。

付费工具里,PaperPass 的 AI 降重功能值得一提。它是在查重系统基础上开发的,能精准识别学校用的查重数据库偏好。理工科论文里的实验步骤描述,用它改完重复率能降一半,而且公式符号保留得很完整。就是价格有点小贵,按字符收费,万字论文大概要花 50 块。

还有一类是 ChatGPT、文心一言这类通用大模型。别直接让它们 “降重”,要用特定指令引导。比如 “把这段文字用学术化语言重写,保留核心数据,调整句子结构但不改变原意”。实测发现,用 GPT-4 处理法律条文类重复内容,效果比专业降重工具还好,因为它能理解法条背后的逻辑关系。

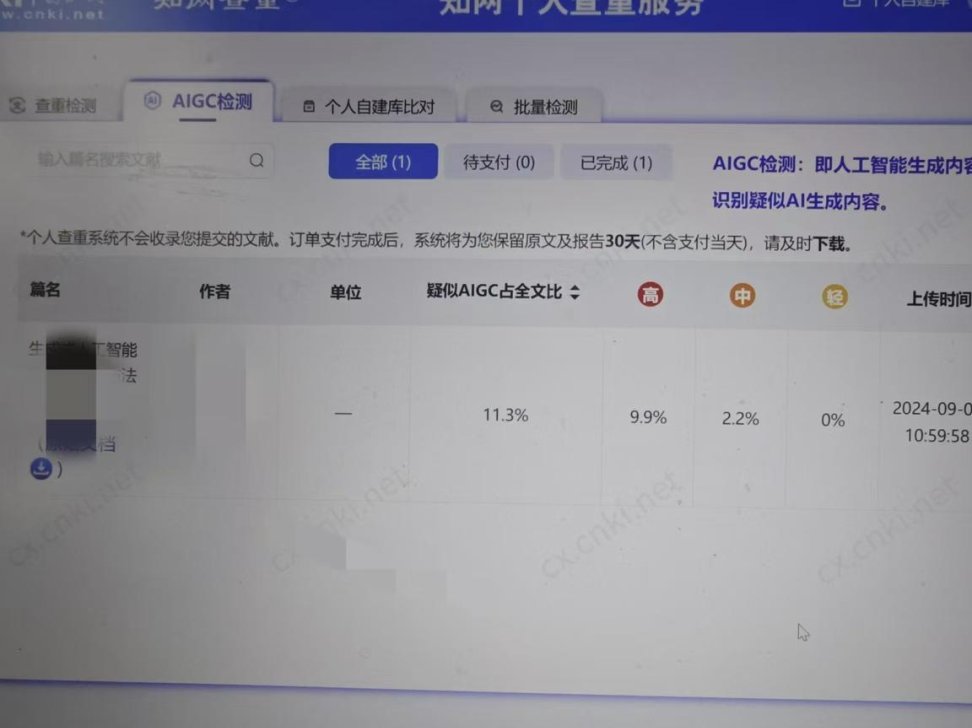

不管用哪种工具,都要记住:AI 改完必须人工通读。上周有个学生用 AI 改完直接提交,结果系统显示 “疑似 AI 生成”,就是因为没检查出 AI 误加的奇怪表述。

🔍 分步骤操作:从 30% 降到 10% 的实战流程

第一步,拆分文档。把查重报告里标红的段落按章节拆成小块,每块控制在 300 字以内。AI 处理短文本时逻辑断裂的概率会低很多,改完也更容易核对。

第二步,设置降重参数。专业工具都有 “降重强度” 选项,初次修改选 “中等强度” 就行。强度太高会导致语句生硬,比如把 “研究表明” 改成 “经由本研究可得”,反而显得不自然。如果中等强度改完重复率还在 20% 以上,再局部用高强度模式处理。

第三步,逐段比对修改。AI 改完的内容要和原文逐句对比,重点看三个地方:专业术语是否准确、数据是否完整、逻辑是否连贯。社科类论文里的理论引用部分,特别要注意 AI 有没有改掉参考文献标注,这部分改乱了会导致新的重复。

第四步,二次查重。改完所有标红部分后,用同一系统再查一次。这时候可能会出现新的标红 —— 多半是 AI 修改时和其他文献撞车了。针对这些新标红,换个工具再处理一遍,比如第一次用 PaperPass,第二次就用维普的 AI 功能,交叉降重能避免重复率反弹。

我指导的研究生里,最快的一个用这个流程,3 天就把重复率从 38% 降到了 9%。关键在于每次修改后都做局部查重,别等全部改完才发现白费功夫。

💡 进阶技巧:让 AI 降重既高效又安全的秘诀

掌握 “混合降重法” 能提高效率。先让 AI 把主动句改成被动句,调整语序;再手动替换 2-3 个关键词,比如把 “显著提升” 换成 “具有统计学意义的改善”。这样既保留了 AI 的处理速度,又加入了人工干预,能有效避免 “AI 生成痕迹” 被检测出来。

处理表格和图表说明文字有个窍门。表格里的重复数据不用改,重点改下方的分析描述。可以让 AI 在句中插入具体案例,比如把 “数据显示温度影响反应速率” 扩展成 “数据显示,当温度从 25℃升至 35℃时,反应速率提升了 17%,这与 XX 实验的结果一致”。增加的细节既能降重,又能丰富论文内容。

参考文献部分最容易被忽略。如果这部分标红,别让 AI 乱改格式。正确做法是:检查是否用了规范的引用格式,把 “[1]” 这种上标格式统一好,再用 AI 微调文献描述部分,比如把 “根据 Smith (2020) 的研究” 改成 “Smith 于 2020 年的研究指出”。

对于重复率特别高的章节,比如文献综述,建议用 “AI 改写 + 手动增补” 结合。让 AI 先把原有综述打乱结构,再自己补充近 2 年的新研究成果,既降重又能体现研究的时效性。

🚫 这些雷区千万别踩,不然越改越麻烦

最容易犯的错误是过度依赖 AI,不做人工校验。有个学生的论文里,AI 把 “问卷调查发放了 300 份” 改成 “向 300 位受访者分发了调研问卷”,看似没问题,但后面分析时还在用 “300 份问卷” 的表述,前后不一致导致答辩被导师质疑。

不要同时用多个工具反复修改同一段落。不同 AI 的改写逻辑不一样,改多了会让句子变成 “四不像”。比如先用 QuillBot 改,再用 ChatGPT 改,最后可能连自己都看不懂原意了。

注意学校的 AI 检测政策。现在有些高校开始用 GPTZero 这类工具检查论文是否由 AI 生成。保险的做法是:AI 改完后,通读时故意改几个地方的措辞,加入一些自己的表述习惯,比如常用的连接词、专业术语的特定说法,降低被识别的概率。

还有个细节要注意:降重期间最好保存多个版本。每改完一版就另存为新文件,标注清楚修改时间和重复率。万一改到后面发现重复率反而升高,还能回退到上一版,避免前功尽弃。

📝 最后一步:人工精修的 5 个关键检查点

AI 降重只是辅助,最终还是要靠人工收尾。这 5 个检查点一个都不能少:

- 专业术语一致性。把论文里的核心概念列出来,通读时检查是否有被 AI 改掉的情况。医学论文里的 “心肌梗死” 被改成 “心脏肌肉坏死” 就不够规范。

- 逻辑连贯性。段落之间的衔接是否自然,尤其是用 AI 改过长句后,可能会出现上下句不连贯的问题。可以在段落开头加个过渡短语,让行文更流畅。

- 数据准确性。所有数字、公式、图表编号都要核对,AI 经常会把 “图 3-2” 改成 “图 2-3”,这种小错误很影响论文严谨性。

- 参考文献格式。确保引用标注和文末参考文献列表一一对应,AI 降重时偶尔会删掉引用标号,导致新的重复。

- 整体风格统一。学术论文讲究语言简洁,把 AI 生成的冗余表述删掉,比如 “在本研究的过程中” 可以简化成 “本研究中”。

花半天时间做好这些检查,不仅能避免低级错误,还能让论文质量提升一个档次。毕竟,降重的最终目的是让论文顺利通过,而不是单纯追求低重复率。

用 AI 降重就像请了个高效的助手,但最终拍板的还是自己。掌握这些方法,既能快速搞定重复率问题,又能保证论文质量。记住,工具是死的,人是活的,灵活运用才是关键。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库