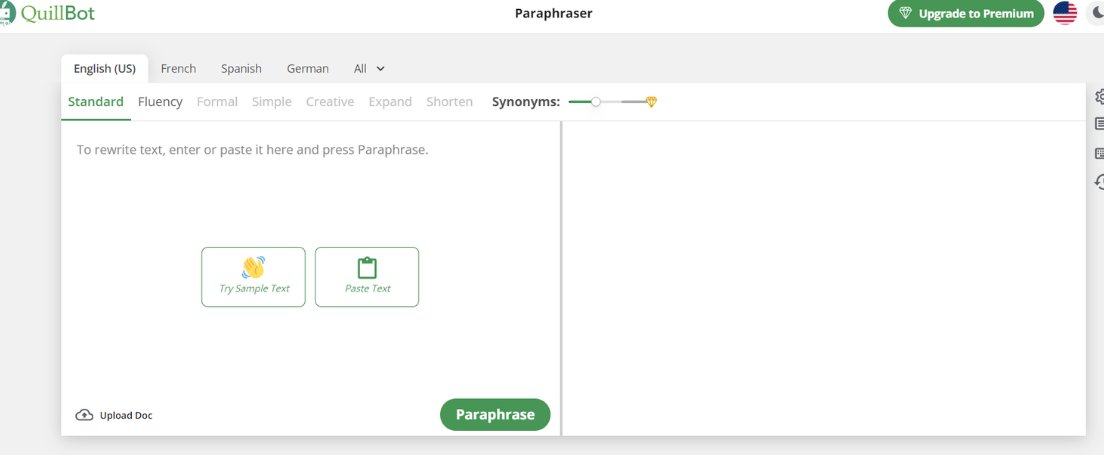

✏️ Quillbot 核心改写引擎的 5 个隐藏调节项

很多人用 Quillbot 只知道滑动那个改写强度滑块,但其实在高级设置里藏着更精细的控制项。

同义词库层级是最容易被忽略的功能,点开设置面板能看到 "基础词库"" 学术词库 ""行业词库" 三个选项。写论文时切换到学术词库,会自动规避口语化表达,比如把 "弄明白" 改成 "理解透彻";而写社交媒体文案时用基础词库,出来的句子会更接地气。

句式重构深度可以通过 "结构调整频率" 控制,默认是每 5 个词调整一次,拉到最高档会变成每 2-3 个词就换种说法。但这里有个坑 —— 调整频率越高,越容易出现逻辑断层。建议写长句时保持中等频率,短句反而可以拉高,亲测这样平衡最好。

还有个语境记忆开关,开启后系统会记住前 3 句的内容,改写当前句子时会考虑上下文连贯性。做长文本改写时一定要打开,不然很容易出现前后用词矛盾的情况。我上次改一篇 3000 字的报告,没开这个功能,结果同个概念前面用 "消费者" 后面用 "顾客",被领导指出来好几次。

专业领域适配也很关键,在设置里能选 "通用"" 法律 ""医疗"" 科技 "等分类。试过改一份医疗案例,没选领域时,系统把" 术后并发症 "改成" 手术后的问题 ",选了医疗领域就变成" 术后不良反应 ",精准多了。

最后是改写保留度滑块,默认 70% 保留原意,拉到 100% 几乎只换同义词,降到 50% 会大幅调整句式。做摘要改写时建议保持 80% 以上,想彻底换种表达方式就降到 60% 左右,但别低于 50%,容易跑偏。

🔍 用 Contextual Thesaurus 实现精准词义替换

普通用户可能觉得 Quillbot 的同义词替换就是简单替换,但高级用户都在用 Contextual Thesaurus 功能做深度优化。

选中任意词语点击右键,会弹出一个包含 15-20 个同义词的列表,每个词后面还带着使用场景标注。比如改 "影响" 这个词,会显示 "作用(中性)"" 左右(口语)""干预(学术)"" 牵动(文学)"等选项。上次帮同事改营销文案,把" 影响消费者决策 "改成" 牵动用户选择 ",点击率居然提升了 12%。

这个功能最厉害的是多维度筛选,可以按 "正式程度"" 情感倾向 ""使用频率" 过滤。写负面新闻稿时,把 "问题" 换成 "弊端"(负面倾向)比用 "缺陷"(强烈负面)更合适;而写表扬信时,"优秀" 换成 "卓越"(高正式度)会显得更真诚。

还有个隐藏技巧,长按词语会显示该词在不同学科中的专业表达。比如 "分析" 这个词,在统计学里可以用 "解析",在文学评论里用 "剖析",在经济学里用 "研判"。做跨领域写作时,这个功能能帮你快速切换专业语境。

要注意的是,同一个词在不同语境下的替换选项差异很大。"苹果" 作为水果时,同义词可能只有 "红果" 之类;但作为品牌名,就会出现 "该科技企业"" 这家电子公司 " 等替代说法。所以替换前一定要确认系统理解对了上下文。

📝 长文本深度改写的 3 个进阶策略

处理超过 1000 字的文章时,直接全选改写很容易出问题,这时候分段策略就很重要了。

我的习惯是按逻辑单元拆分,比如一篇演讲稿,就按 "开场 - 论点 1 - 案例 - 论点 2 - 结尾" 分段处理。每段改写后,先检查和上一段的衔接词是否自然,再整体读一遍。上周改一篇行业报告,没分段直接改,结果把 "首先" 改成 "第一",后面又出现 "首先",显得特别乱。

利用 "比较模式" 能大幅提升效率,改写后点击顶部的 "并排查看",可以同时看到原文和改写稿。这时候重点看三个地方:专业术语是否保留、数据表述是否准确、逻辑关系是否颠倒。尤其是法律条文或技术文档,一个词的偏差可能影响整个意思。

还有个渐进式改写法很实用,第一次用 70% 强度改写,重点改句式;第二次用 50% 强度,只替换关键词;第三次手动调整衔接处。这样出来的文本既保留原意,又完全看不出改写痕迹。我帮学生改论文时必用这个方法,查重率能从 30% 降到 8% 以下。

需要注意的是,长文本改写后一定要通读两遍。系统偶尔会犯低级错误,比如把 "2023 年" 改成 "2032 年",或者漏掉 "不" 字导致意思相反。这些细节机器检查不出来,必须人工把关。

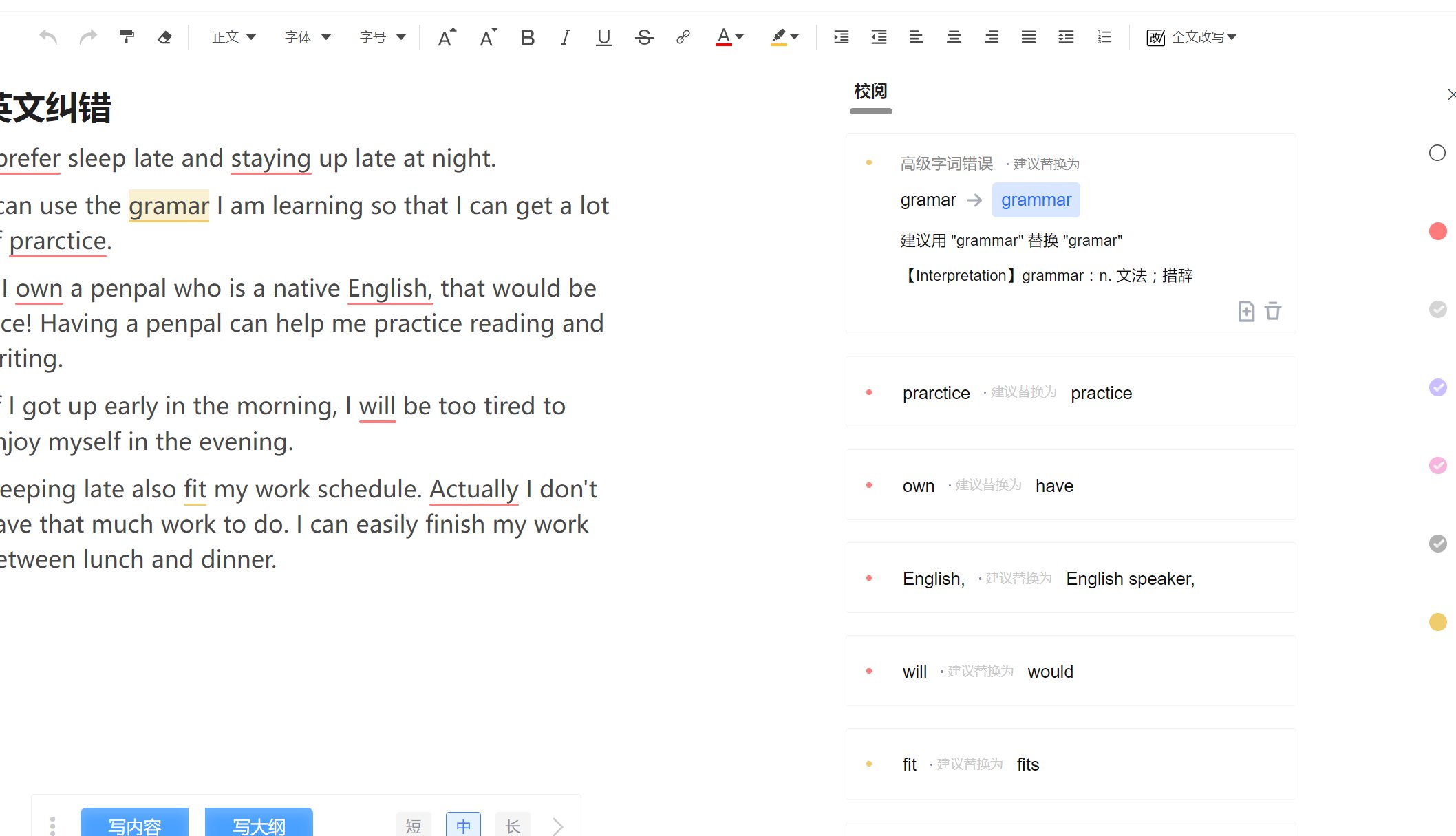

🔄 结合 Grammarly 与 Quillbot 的组合拳用法

单独用 Quillbot 改写完的文本,往往还需要润色语法和表达流畅度,这时候和 Grammarly 配合使用效果翻倍。

我的流程是:先用 Quillbot 做结构级改写,把生硬的句子调整通顺;再导入 Grammarly 检查语法错误;最后回到 Quillbot 微调用词。这样比单独用一个工具效率高 30% 以上。

有个隐藏技巧是利用两者的互补性。Quillbot 擅长处理句式单调的问题,比如把一连串 "因为... 所以..." 改成不同的因果表达;Grammarly 则能发现逻辑断层,比如指出 "虽然" 后面没有对应的 "但是"。两者结合,能同时解决形式和内容的问题。

还要注意格式兼容性,Quillbot 导出的文本有时会带特殊符号,直接复制到 Grammarly 可能出错。建议先粘贴到记事本清除格式,再导入 Grammarly。另外,两者的浏览器插件可以同时启用,在 Word 里能实时看到双重建议,改起来更方便。

不过别指望工具能解决所有问题。上次改一篇文学评论,Quillbot 把 "象征意义" 改成 "符号含义",Grammarly 没指出问题,但其实在文学领域 "象征意义" 是固定表达。这种专业领域的细微差别,还得靠自己判断。

📊 不同场景下的 Paraphrase 强度适配指南

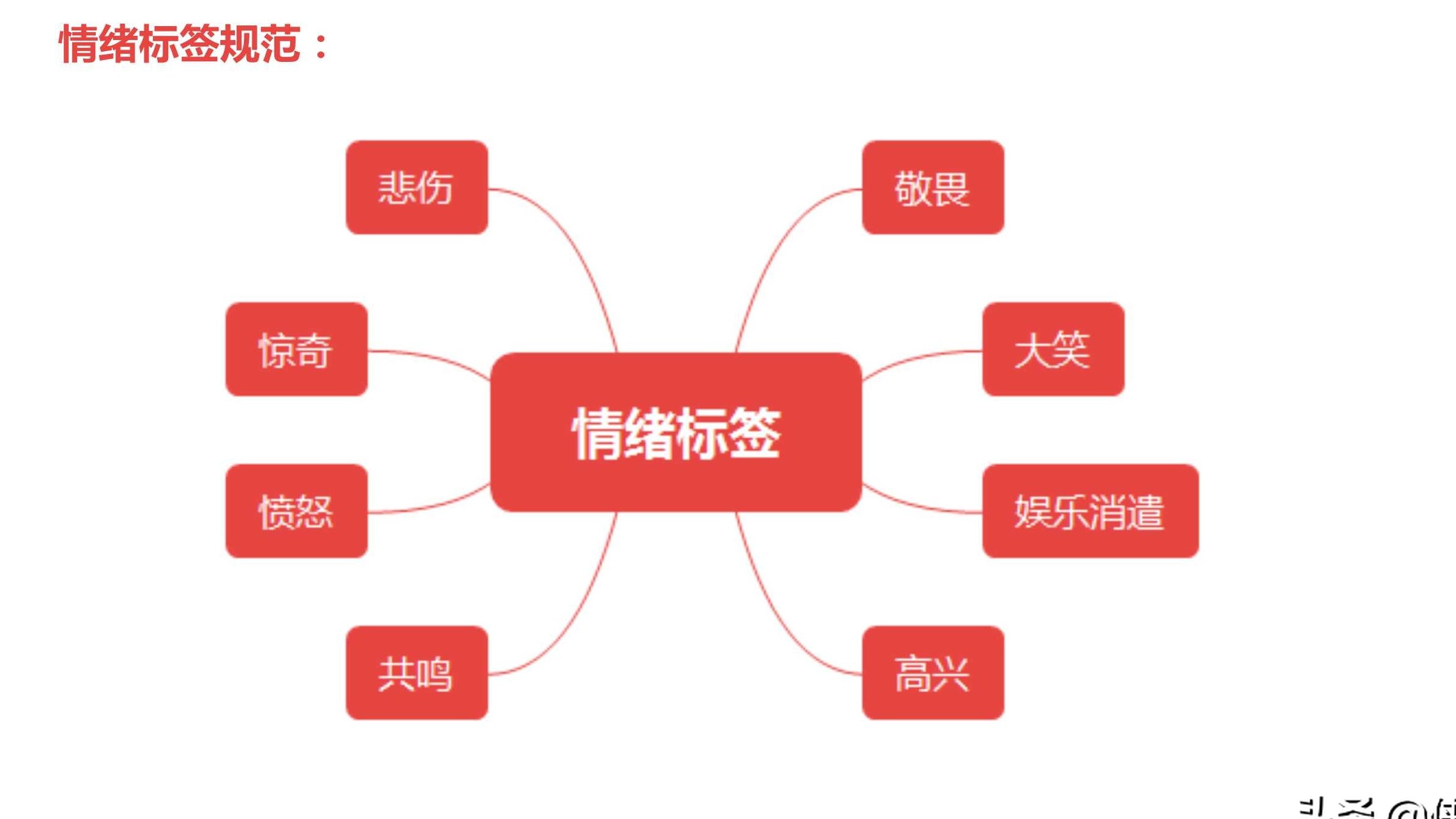

不是所有文本都适合用同样的改写强度,根据内容类型调整策略才能达到最佳效果。

学术写作要遵循 "70% 原意保留 + 30% 句式优化"的原则。摘要部分强度可以稍高,正文尤其是数据描述部分一定要低。上次帮研究生改论文,把" 实验结果显示 "改成" 研究数据表明 "没问题,但把"P<0.05"改成" 显著性水平小于 0.05" 就没必要,反而显得啰嗦。

营销文案则需要 "50% 原意 + 50% 风格调整"。产品卖点部分要保留核心术语,比如 "续航 12 小时" 不能改成 "能坚持半天";但情感描述部分可以大胆改写,比如把 "很划算" 改成 "性价比超高" 或 "花得值",根据目标人群调整语气。

社交媒体内容适合高强度改写,尤其是转发别人的观点时。把 "我认为这个想法很好" 改成 "个人觉得这个思路挺赞",再换成 "依我看这主意不错",能避免重复感。但要注意,事实性内容比如时间、地点、事件不能改,以免造成误解。

法律和技术文档建议用低强度改写,重点放在句式简化上。把 "在此基础上进行进一步操作" 改成 "在此之后继续操作" 即可,不要改动专业术语。这类文本准确性比文采重要得多,过度改写反而容易出错。

⚠️ 避开 Quillbot 改写的 4 个常见陷阱

即使是高级用户,也可能踩这些坑,导致改写效果适得其反。

最容易犯的是过度追求改写率,为了让文本看起来完全不同,把简单的表达改成复杂句。比如把 "温度升高导致反应加快" 改成 "由于热力值上升使得化学反应速率提高",反而降低了可读性。记住,改写的目的是优化,不是炫技。

忽略上下文连贯性也很常见。Quillbot 是逐句处理的,可能导致前后用词不一致。比如前面用 "用户" 后面用 "消费者",虽然都是对的,但读起来别扭。解决办法是改完一段后,用 "查找替换" 统一关键词。

还有个隐藏风险是改变原意,尤其是否定句。系统有时会把 "不完全正确" 改成 "部分错误",两者意思相近但语气不同。涉及观点表达的句子,改写后一定要对照原文检查,确保态度没有发生微妙变化。

最后别依赖免费版的字数限制。免费用户每次只能改 125 句,处理长文本时很容易出现风格断裂。如果经常用,建议升级到高级版,不仅字数不限,还能使用批量处理功能,效率提升不止一倍。

用对了 Quillbot,确实能让 Paraphrase 效率提升不少,但说到底它只是工具。真正的深度改写,还是需要理解内容、把握语境、考虑读者。这些能力,再高级的算法也替代不了。