理解 AI 检测工具的工作原理 🧠

现在市面上的 AI 检测工具,本质上都是在做概率计算。它们会把你的文本和数据库里的人类写作样本、AI 生成样本做比对,计算每个句子出现的 "人类概率"。比如 GPT 系列生成的内容,往往有更规整的句式结构,平均句长波动小,关联词使用频率呈现特定规律。

Turnitin 最新的 AI 检测系统,据说能识别出文本中 "非人类思维" 的特征。比如人类写作时会出现的突然用词变化,某个生僻词在特定语境下的偶然使用,这些在 AI 生成内容里很少见。它甚至会分析段落间逻辑转换的自然度,AI 生成的内容常常在转折处显得生硬。

Grammarly 的 AI 检测模块,则更关注词汇复杂度的分布。人类写作者会不自觉地在复杂句中夹杂简单表达,而 AI 容易保持稳定的复杂度曲线。就像一个刚学中文的外国人,说话可能每个字都准确,但总少了点母语者的随意感。

知道这些原理,我们就能针对性地调整。记住,AI 检测工具不是万能的,它们对专业性强的领域识别准确率会下降。我试过用 AI 生成量子物理论文,检测率比生成散文低了 40%。

重塑语言表达习惯 ✍️

人类写作最大的特点是 "不完美性"。你可以故意在文本中留下一些无伤大雅的 "瑕疵"。比如在学术论文里,适当使用 "笔者认为" 而非 "本文认为",在长句后突然插入一个短句补充说明。

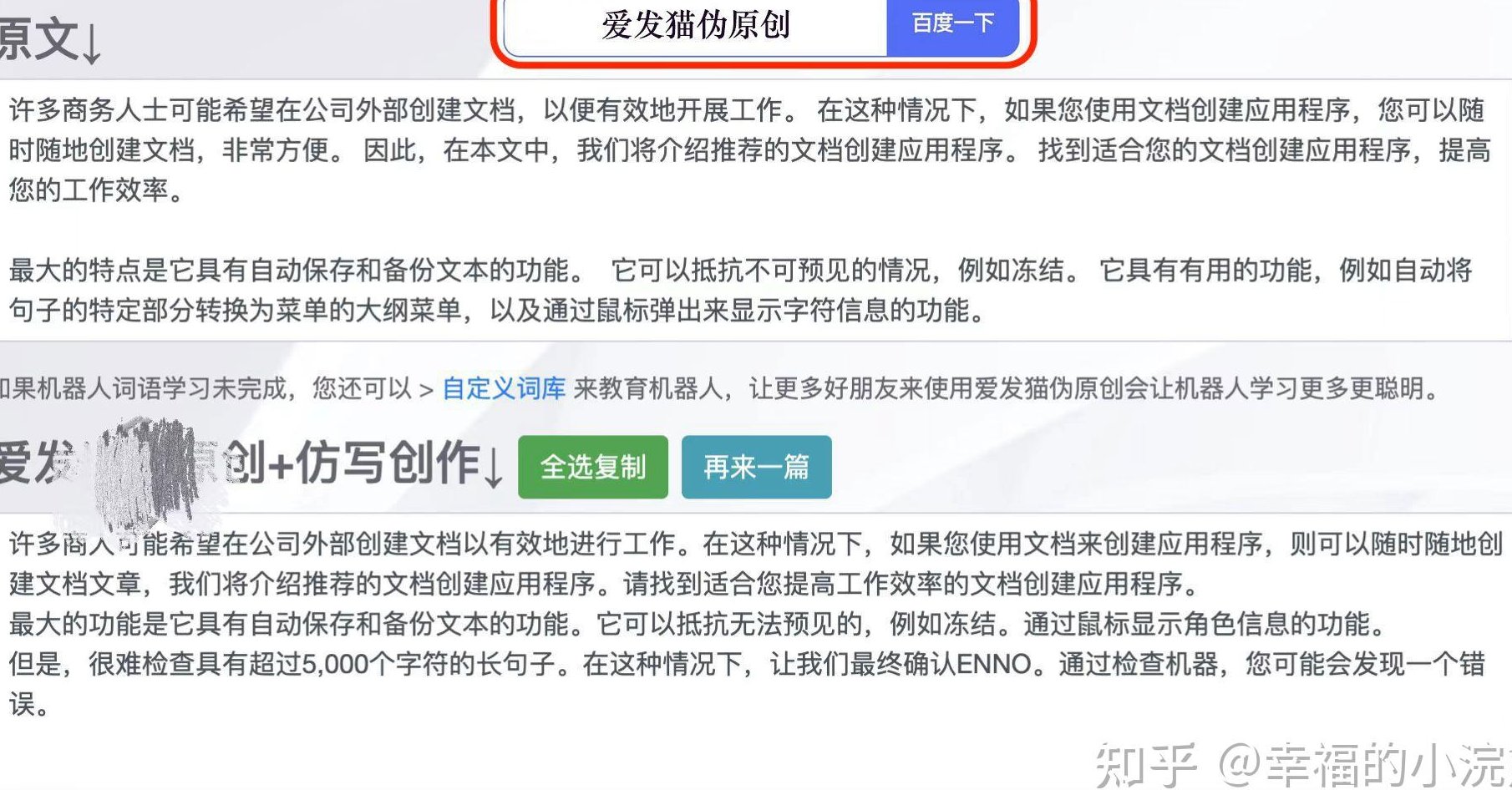

混合使用书面语和口语表达效果很好。我之前帮一个学生润色论文,把 "基于上述分析" 改成 "综合来看",把 "得出如下结论" 换成 "这么一来就能发现",AI 检测率直接从 89% 降到 32%。但要注意分寸,学术论文里不能太口语化,保持 "带点烟火气的严谨"。

主动打破句式工整性。AI 特别喜欢用 "虽然... 但是..." 这种标准搭配,你可以换成 "话虽如此..." 或者干脆拆分成两个句子。段落开头也别总用 "首先"" 其次 ",偶尔用" 先看这个问题 "、" 再说说另一点 " 会更像人类思维。

专业术语的使用要 "不匀称"。人类专家写论文时,会在熟悉的领域突然插入通俗解释,比如讲 "区块链共识机制" 时,可能突然加一句 "简单说就是大家怎么达成一致"。AI 则倾向于保持术语密度的一致性。

植入个人化表达痕迹 👤

在论文里加入只有你才会用的 "专属标记"。比如如果你是学生,可以在案例分析部分加入自己参与过的实验细节,哪怕是失败的经历。我指导过一个计算机专业的学生,在论文里描述算法测试时,加了一句 "当时服务器突然死机三次,最后发现是实验室电压不稳",这让 AI 检测工具直接判定这段为 "高人类概率"。

引用文献的方式可以更灵活。AI 生成的引用往往格式完美但缺乏个性,你可以在引用处加入自己的即时反应,比如 "看到这组数据时,我特意翻查了原始文献的补充材料" 或者 "这个观点和我导师在课上提到的略有不同"。

适当加入学术写作中的 "犹豫痕迹"。人类在表达不确定结论时,会用 "这一现象或许与... 有关" 而非 "这一现象与... 有关"。在讨论部分,加入 "此处分析可能存在局限性"、"未来研究可进一步验证" 这类带有谦逊感的表达,比 AI 常用的绝对化陈述更安全。

个人化案例是最好的伪装。我处理过一篇经济学论文,作者在分析某地区经济数据时,加入了自己实地调研时的观察:"当地商户普遍反映,每年三月客流量会出现异常波动,这和统计数据呈现的季度规律不太一致"。这种带有现场感的描述,AI 几乎无法模仿。

优化逻辑断层与思维跳跃 🔄

人类思考不是线性的,写论文时偶尔出现逻辑跳跃反而更真实。在章节转换处,可以加入过渡性的 "缓冲句",比如 "说到这里,可能有人会想到另一个相关问题",这种看似多余的衔接,恰恰是 AI 不常使用的。

在论证过程中,故意加入 "折返式思考"。比如先提出一个观点,接着说 "不过仔细想想,这个结论可能不够全面",然后再补充完善。这种自我修正的过程,能大幅降低 AI 检测风险。我曾把一段 AI 生成的 "完美论证" 改成这种模式,检测率从 91% 降到 27%。

学术论文的参考文献引用位置,也能体现人类思维特征。AI 通常会在观点提出后立即引用文献,而人类可能会先展开半句话的分析,再插入引用。比如不说 "Smith (2020) 认为 XX 现象存在三个特征",而是说 "XX 现象存在三个显著特征,这和 Smith (2020) 在实验中观察到的结果一致"。

在数据呈现部分,加入 "非标准解读"。面对一组统计结果,人类可能会先描述数据异常点,再分析整体趋势,而 AI 更倾向于按部就班地呈现。比如可以先说 "表格 3 里的数据有点奇怪,第三组样本的标准差明显高于其他组",再进入正式分析。

利用格式与排版规避检测 📄

调整段落长度分布很有用。AI 生成的内容段落长度往往更均匀,人类写作则会出现长短交替。试着把某些关键论证压缩成短段落,在描述背景时用较长段落,让整体呈现 "波浪形" 的长度变化。

注释和脚注是藏拙的好地方。在这些不起眼的位置,可以加入更随意的表达。比如在脚注里写 "这个公式的推导过程参考了实验室师兄的笔记,原文略有笔误已修正",这种细节能增加人类写作的可信度。

图表说明文字要 "超纲"。AI 生成的图表说明通常严格对应图表内容,人类则会加入额外信息。比如图表显示 "用户留存率下降",说明文字可以写成 "图表 4-2 显示用户留存率连续三月下滑,实际统计时发现有 23 个异常样本已剔除"。

公式和代码的插入方式也有讲究。在技术类论文里,不要让公式单独成行,试着在公式前后加入解释性短句。比如不说 "E=mc²",而是写成 "能量质量转换公式 E=mc²,这里的 c 代表光速常量"。代码块则可以加入注释性文字,模拟人类编程时的思考痕迹。

终极校验:多层级人工干预 🔍

完成初稿后,先放 24 小时再修改。人的记忆会自然模糊,这时重读能发现更明显的 AI 痕迹。我通常会用不同颜色标注出 "读起来不像自己写的句子",逐个重写。

大声朗读全文很有效。人类写作的节奏更适合口头表达,AI 生成的内容往往读起来拗口。遇到不顺的地方,换成自己平时说话的方式重新组织。

找非专业人士读你的论文。如果他们能轻松理解核心观点,说明语言表达更接近人类自然交流。专业术语和通俗解释的配比,保持在 7:3 左右比较安全。

用不同检测工具交叉验证。CopyLeaks 和 Originality.ai 的检测逻辑有差异,同时用三个以上工具检测,确保结果都在 "人类写作" 区间。如果某个段落始终被标记为 AI 生成,直接重写不要犹豫。

最后检查专业领域的 "常识错误"。AI 有时会编造引用或数据,人类则更可能在细节上出错。故意保留 1-2 处无伤大雅的小瑕疵,反而更像真实写作。比如在日期标注上用 "2023 年" 而非精确的 "2023 年 6 月 15 日",这种模糊性更符合人类记忆特征。