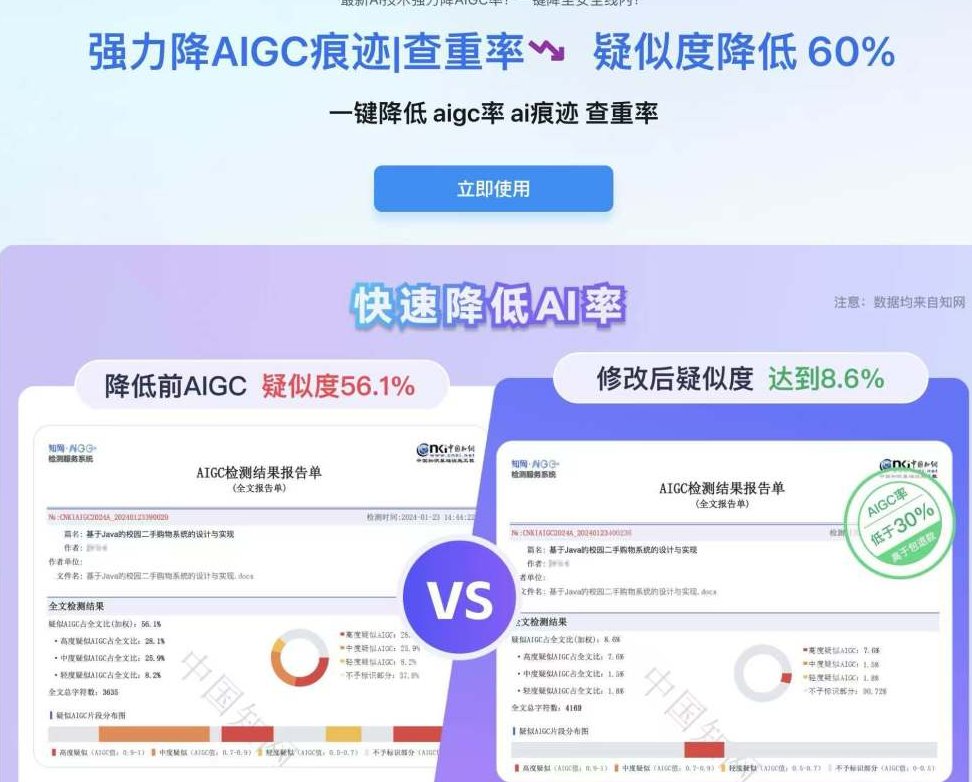

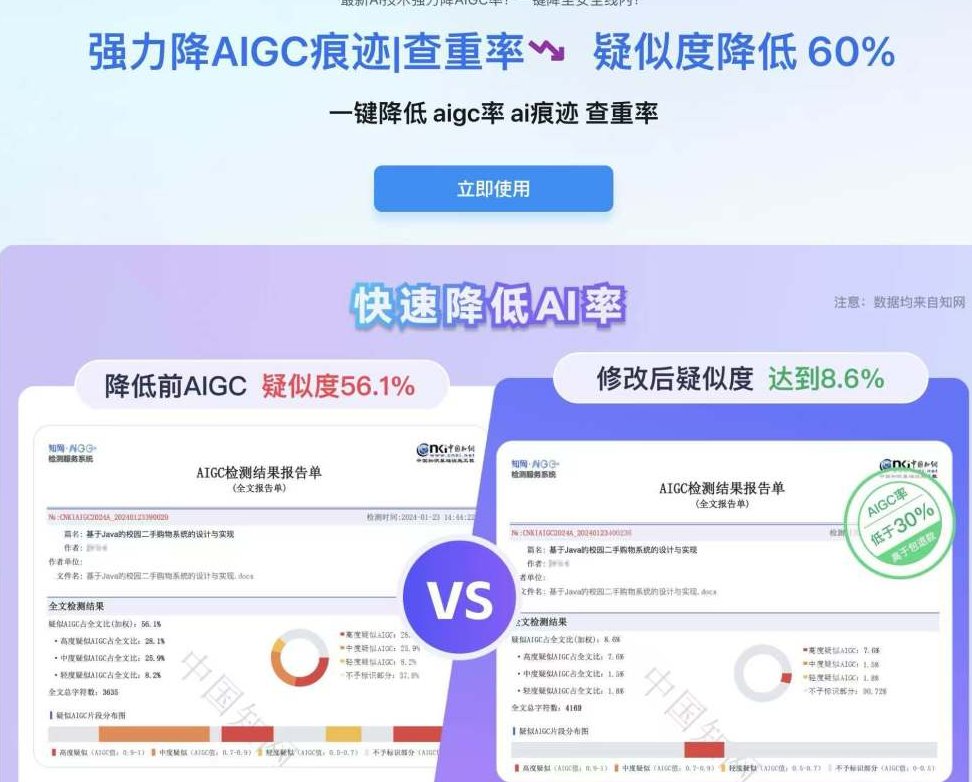

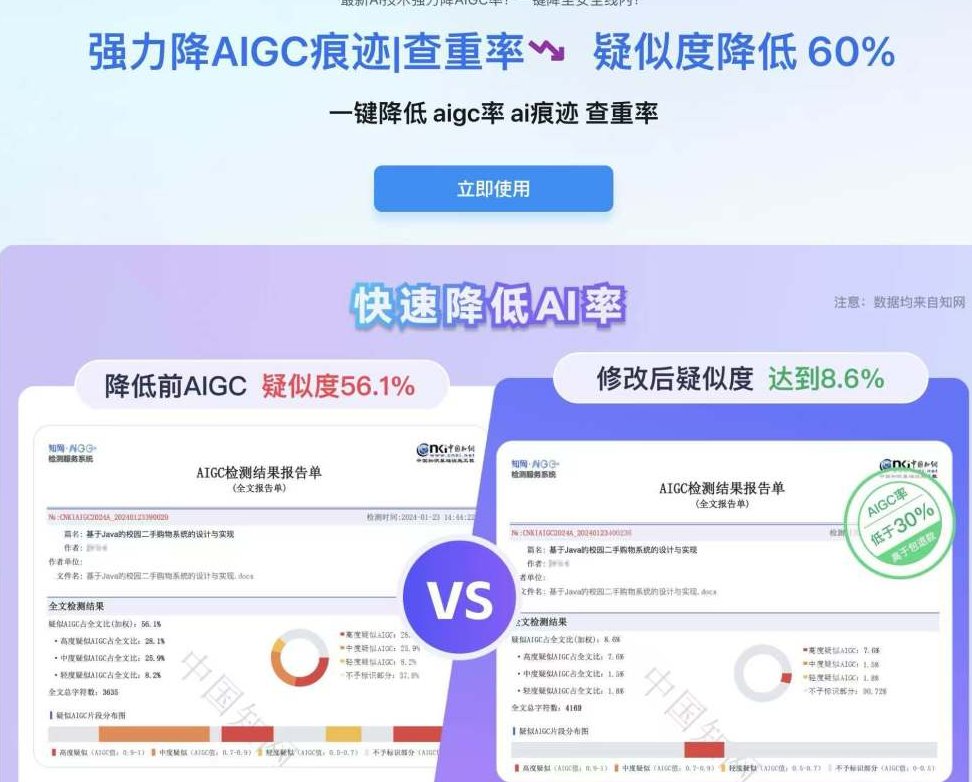

打开某电商平台,输入 "AI 降重",瞬间跳出上百个相关服务。价格从几十到几千不等,宣传语更是让人眼花缭乱 ——"论文查重率从 90% 降到 5%"、"AI 智能降重,高校知网通过率 99%"。这两年 AIGC 技术爆发,不光催生了大量 AI 写作工具,也带火了配套的降重服务。但这些服务真的靠谱吗?作为深耕互联网产品运营十年的老兵,我见过太多用户踩坑,今天就来扒一扒这个行业的真相。

🚨 降重服务的狂欢:从学术刚需到灰色产业链

AIGC 内容降重服务的爆发,根本原因还是需求太旺盛。去年某查重平台发布的数据显示,其检测的论文中,AI 生成内容占比已经从 2022 年的 3% 飙升到 2024 年的 41%。高校和期刊编辑部纷纷升级检测系统,比如知网今年 3 月上线的 AI 文本鉴定功能,声称能识别出 GPT、文心一言等主流大模型生成的内容。

学生群体成了降重服务的主要客户。某电商店铺的销售记录显示,每到毕业季,降重订单量能增长 300%。这些服务通常分几个档次:基础版只做同义词替换,价格在每千字 10 元左右;进阶版会调整句式结构,价格翻倍;所谓的 "学术版" 则宣称能结合学科知识重写,单价甚至高达每千字 50 元。

更让人担忧的是,这个行业已经形成了完整的灰色产业链。有些机构不仅提供降重服务,还会兜售 "AI 写作 + 降重 + 代检测" 的一条龙服务。我接触过一个案例,某大学生通过微信群购买了全套服务,结果论文是降重了,但因为内容逻辑混乱被导师识破,最终影响了毕业。

企业用户同样难逃这个漩涡。不少自媒体工作室为了快速产出内容,先用 AI 生成初稿,再花钱降重规避平台的原创检测。某 MCN 机构的运营告诉我,他们每月在降重服务上的支出超过 5 万元,但依然有 30% 的内容会被平台判定为 "低质 AI 生成"。

🛠️ 技术真相:降重服务到底在玩什么把戏?

市面上的 AIGC 降重服务,本质上就两种技术路径,说穿了其实没什么神秘的。

第一种是表层改写,也就是最基础的同义词替换和句式变换。比如把 "人工智能技术发展迅速" 改成 "AI 科技进步飞快",或者把主动句改成被动句。这种方法对付简单的查重系统可能有效,但在知网、万方这些专业平台面前几乎不堪一击。某高校图书馆的测试显示,这类降重后的文本,AI 检测识别率依然能达到 85% 以上。

第二种是深度重写,会调用更复杂的大模型进行语义重组。原理是先解析原文的逻辑结构,再用不同的表达方式重新生成。听起来很厉害?但实际效果堪忧。我曾拿同一篇 AI 生成的文章,分别用三家号称 "深度降重" 的服务处理,结果在专业检测工具上的识别率分别是 72%、65% 和 81%,波动极大。

更有意思的是,有些降重服务其实是 "伪 AI"。业内人士透露,部分低价服务商其实是雇人手动改稿,尤其是专业领域的内容。这些枪手大多是在校研究生,按篇收费,质量根本没保障。有个用户告诉我,他花 300 元降重的法学论文,被改得法条引用都错了,差点影响答辩。

值得注意的是,降重和原创是两码事。很多服务只能做到 "躲过检测",却保证不了内容质量。某期刊编辑吐槽,现在收到的稿件里,十有八九能看出降重痕迹 —— 语句通顺但逻辑断裂,专业术语用得莫名其妙,甚至出现 "量子力学在市场营销中的应用" 这种跨领域硬凑的内容。

🕳️ 看不见的陷阱:比查重不过更可怕的风险

鼓吹 "100% 通过检测" 的降重服务,本身就是最大的谎言。但这还不是最危险的,这个行业藏着更多你想不到的陷阱。

隐私泄露是重灾区。用户上传的论文往往包含个人信息、研究数据甚至未发表的成果。但这些降重平台的隐私协议大多形同虚设。去年某知名降重网站被曝出数据泄露,超过 10 万份论文样本流入黑市。更有人发现,自己降重后的论文,几个月后出现在了某付费文献库,署名却变成了别人。

付费陷阱也很常见。很多平台用低价吸引用户下单,降重后却告诉你 "相似度还是太高,需要升级服务"。有个学生晒出的账单显示,最初下单时支付了 198 元,最后被各种 "加项" 忽悠到支付了 1800 元,结果查重率还是没达标。

更严重的是学术风险。现在高校对学术不端的查处越来越严,降重服务本身就可能被认定为学术造假。某 985 高校今年处理的学术不端案例中,有 17% 涉及使用 AI 降重服务,处理结果从延期毕业到撤销学位不等。更麻烦的是,有些降重后的内容会出现事实错误,比如把 "新冠病毒" 改成 "新型冠状病毒" 没问题,但把 "相对论" 改成 "相对理论" 就可能闹大笑话。

还有个隐藏风险是依赖性。长期使用降重服务的学生会逐渐丧失写作能力。某高校文学院的老师告诉我,现在很多学生连基本的论文结构都写不明白,全靠 AI 生成后降重,答辩时连自己写的内容都解释不清。

📊 检测与反检测的军备竞赛:没有赢家的游戏

AI 检测技术和降重服务的对抗,就像一场永无止境的军备竞赛。但有意思的是,这场竞赛里其实没有真正的赢家。

检测系统这边,号称能识别 AI 内容的工具越来越多。除了知网、万方这些传统平台,还出现了专门的 AI 文本检测器,比如 GPTZero、Originality.ai 等。这些工具的原理大同小异,主要通过分析文本的连贯性、词汇多样性和句式复杂度来判断是否为 AI 生成。

但检测技术的局限性很明显。某测评机构对 10 款主流 AI 检测器进行测试,发现它们对长文本的识别准确率只有 68%,对经过简单改写的文本更是降到 51%。而且不同检测器的标准不一,同一篇文章在不同平台可能得出完全相反的结果。

降重服务也在不断升级。最新的趋势是结合特定领域知识进行改写。比如医学类论文的降重会调用专业术语库,法律类则会参考案例库。但这依然难不倒检测系统,知网最新的检测算法已经能分析内容与专业知识的匹配度,识别这种 "专业降重" 的准确率提升到了 76%。

这场对抗最大的受害者其实是用户。为了通过检测,很多人陷入了 "生成 - 检测 - 降重 - 再检测" 的循环,花了钱还浪费时间。我认识的一个博士生,光是在降重和检测上就花了近万元,最后还是靠自己逐句修改才通过审核。

💡 理性看待 AI 写作:比降重更重要的是建立自己的内容护城河

与其纠结怎么躲过检测,不如换个思路看待 AI 写作。作为工具,AIGC 确实能提高效率,但关键在于如何合理使用。

对学生来说,正确的做法是把 AI 生成的内容当作参考,而不是成品。可以用 AI 做资料整理和框架搭建,但必须自己填充细节、调整逻辑。某高校的写作指导老师建议,用 AI 生成初稿后,最好逐段进行修改,加入自己的案例和分析,让文本带上个人思考的痕迹,这样既提高效率又能避免学术风险。

企业用户则需要建立内容审核机制。单纯依赖降重服务风险太高,不如组建专业的编辑团队,对 AI 生成的内容进行二次创作。某头部自媒体的做法值得借鉴:他们用 AI 生成初稿后,会让编辑根据领域知识进行补充和修正,最后还要经过原创度检测,确保内容既符合平台要求又有价值。

其实现在很多平台已经调整了对 AI 内容的态度。不再是一刀切地禁止,而是更看重内容质量。比如知乎今年推出的 "AI 辅助创作" 标签,允许作者标注使用 AI 的部分,只要内容有价值依然能获得推荐。这可能是未来的趋势 —— 与其对抗技术,不如建立合理的使用规范。

最后想说的是,学术诚信和内容质量才是根本。降重服务或许能帮你躲过一时的检测,但内容的价值最终还是由质量决定。与其在降重上钻空子,不如花时间提升自己的写作能力。毕竟,真正的竞争力从来不是靠投机取巧得来的。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验