📝 指令设计:从源头降低重复率

很多人用 AI 写东西,上来就丢一句 “写一篇关于 XX 的文章”。你想想啊,这么模糊的指令,AI 能怎么办?它只能从数据库里扒拉最通用的内容,重复率能不高吗?想要内容独特,第一步就得把指令打磨得像手术刀一样精准。

怎么才算精准?至少得包含三个要素:核心主题、目标受众、内容风格。比如写职场文章,别说 “写一篇职场沟通技巧”,改成 “给互联网行业新人写 3 个跨部门沟通技巧,要包含具体场景案例,语言风格像部门主管带教”。你看,这样 AI 生成的内容一下子就有了针对性,重复的概率自然就低了。

还可以在指令里加入 “反重复提示”。直接告诉 AI“避免使用网络常见案例,比如 XX 事件、XX 名言”,或者 “用自己的话重新解释 XX 概念,不要照搬教科书表述”。亲测这个方法特别管用,相当于给 AI 划了禁区,它就不会往重复的坑里跳了。

个性化元素是对抗重复的利器。把你的个人经历、行业观察塞进指令里。比如写营销文章时,可以加一句 “结合我上周在电商峰会听到的私域流量新玩法”。AI 会围绕这个独特信息展开,生成的内容自然带着你的专属印记,想重复都难。

指令的长度也有讲究。太短的指令留不住 AI 的注意力,太长又容易让它抓不住重点。一般来说,把核心需求拆成 2-3 个短句,每句不超过 20 个字,效果最好。比如 “主题:短视频变现;要求:分析 3 个腰部账号的非常规方法;风格:像和同行喝奶茶时聊天”。

✍️ 写作过程:实时规避重复陷阱

分段写作比一次性写完更能控制重复率。你可以让 AI 先写开头,看完觉得没问题,再给指令写第二部分。每写完一段,花 30 秒快速扫一遍,要是发现眼熟的句子,马上调整下一段的指令。比如看到 “随着互联网的发展” 这种烂大街的开头,下一段就明确要求 “用具体数据代替宏观描述,比如引用 2024 年 XX 报告的用户增长数据”。

同义词替换要贯穿写作全程。AI 有时候会反复用同一个词,不是它不会换,是你没提醒它。写一段后可以说 “下一段把‘重要’换成‘关键’‘核心’‘不可或缺’等词,每个词最多用一次”。还可以指定一些行业术语的替代表达,比如电商行业把 “转化率” 换成 “成交率”“下单转化”,既专业又避免重复。

在内容里埋入 “时效性锚点”。就是那些有明确时间、地点、事件的信息。比如写旅游攻略时,不要只说 “XX 景点很美”,而是 “2024 年 5 月我去 XX 景点时,发现西门新开的观景台视角比主景区还好,尤其是早上 7 点的光线”。这种带有时效和个人体验的内容,AI 数据库里很难找到完全一样的,重复率自然就降下来了。

主动引导 AI “说废话”。这里的废话不是真废话,而是那些独特的细节描述。比如写产品测评,别让 AI 只说 “这个功能很好用”,而是让它写 “第一次点这个按钮时,弹出的动画比我预期慢了 0.5 秒,但第二次点击就变流畅了,这种细节优化反而让人觉得真实”。这些看似多余的细节,恰恰是对抗重复的好武器。

每写 300 字就回头检查一次。重点看有没有出现网络热词、通用口号、常见案例这三类内容。发现一个就马上修正,比如把 “打造闭环生态” 改成 “让用户从注册到复购的每一步都能自然衔接”,把 “像马云说的那样” 换成 “行业里有个共识”。别等全文写完再改,那时候重复的痕迹已经太深了。

🔍 修改技巧:系统排查重复内容

先人工通读,标记 “眼熟句”。那些读起来特别顺、像在哪见过的句子,大概率是重复内容。比如 “随着科技的进步,人们的生活发生了翻天覆地的变化”,这种句子一眼就能看出来有问题。标记出来后,逐句改写,最简单的方法是打乱语序,把 “主谓宾” 改成 “状语 + 主语 + 定语 + 谓语” 的结构。

用 “关键词替换法” 批量处理。把文章里出现 3 次以上的词列出来,每个词找 3-5 个同义词或近义词。比如 “优秀” 可以换成 “出色”“拔尖”“突出”“佼佼者”,“方法” 可以换成 “路径”“招数”“策略”“门路”。替换的时候注意语境,别为了换词而换词,导致句子不通顺。

调整段落结构是个好办法。如果某段内容感觉似曾相识,试着把它拆成两段,或者和下一段合并。比如原来先讲原因再讲结果,改成先讲结果再分析原因。结构一变,即使内容核心没变,整体感觉也会不一样,重复的痕迹就淡了。

加入 “个人化解读”。对于那些不得不提的通用概念,别直接照搬定义,而是加上自己的理解。比如提到 “私域流量”,可以写成 “我理解的私域流量,不是简单的微信群,而是那些愿意主动点开你朋友圈的人,他们甚至会期待你发广告,这种信任关系才是最值钱的”。这种带有个人色彩的解读,几乎不可能和别人重复。

用 “数据替换法” 更新案例。如果文章里用了大家耳熟能详的老案例,比如某品牌的经典营销事件,试着换成同类的新案例。找案例的方法很简单,去行业网站搜近 3 个月的新闻,或者在社交平台看相关话题的热门讨论。用新案例不仅能降低重复率,还能让内容更有新鲜感。

🚀 进阶策略:建立专属内容库

每个人都应该有自己的 “反重复素材库”。平时看到好的句子、独特的观点、冷门的数据,都存起来。比如在笔记软件里建几个文件夹:“个性化案例”“小众数据”“独特比喻”“行业黑话”。写东西的时候翻一翻,把这些素材揉进 AI 生成的内容里,一下子就有了个人印记。

打造 “专属写作模板”。别用网上能搜到的通用模板,自己设计一套结构。比如写产品测评,别人都是 “优点 - 缺点 - 总结”,你可以改成 “第一次使用的意外发现 - 和同类产品的隐秘差别 - 适合什么样的人用”。模板独特了,生成的内容自然就不容易和别人撞车。

定期更新 AI 的 “知识储备”。把你行业的最新动态、内部信息、个人观察整理成文字,喂给 AI。比如每周花 10 分钟,写一段 “本周行业新鲜事”,包含 3 个只有圈内人才知道的小变化。AI 吸收了这些新信息,生成的内容就会带有最新的行业印记,重复率肯定低。

尝试 “跨领域迁移”。把其他行业的概念、方法用到自己的领域里。比如做教育的,可以借鉴餐饮行业的 “翻台率” 概念,提出 “课程复购率” 的新说法;做电商的,可以参考游戏行业的 “副本” 机制,设计会员专属活动。这种跨界的内容,AI 数据库里本来就少,重复的概率自然就低。

建立 “个人风格词库”。收集 10-20 个你常用但别人不怎么用的词,比如 “带感”“有嚼劲”“落地感强” 这类有点个人特色的表达。在 AI 写作时,有意识地让这些词出现在文章里,形成独特的语言风格。风格独特了,即使内容主题和别人一样,整体也会显得与众不同。

🛠️ 实用工具:提升去重效率

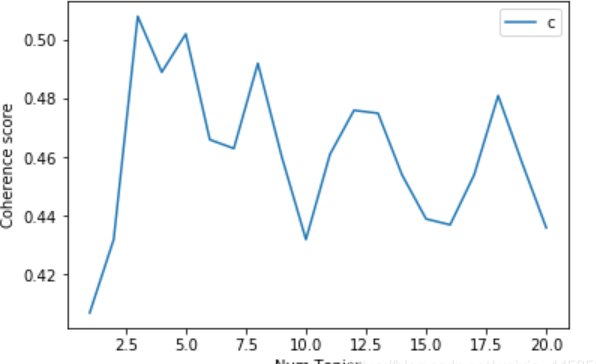

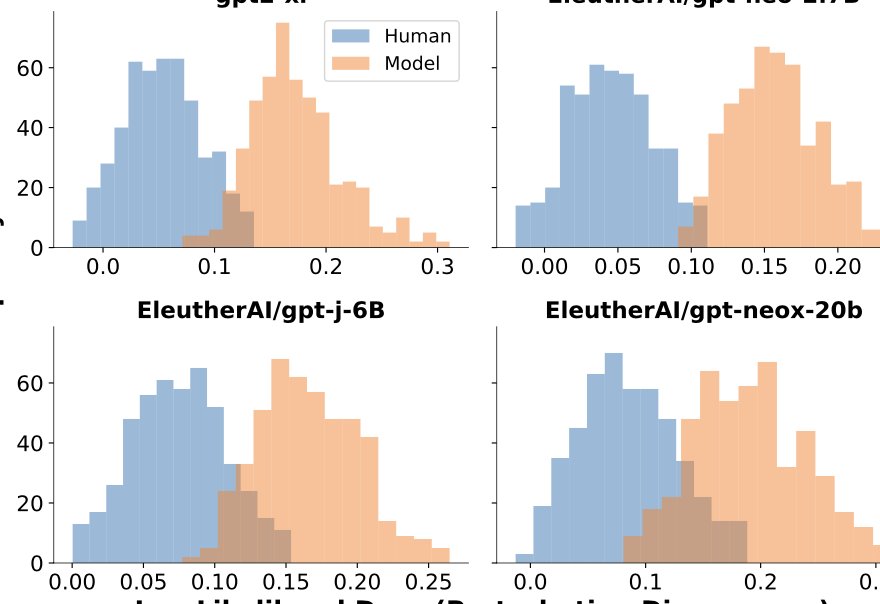

现在有很多在线检测工具能帮你找出重复内容。这些工具会把文章和全网内容做比对,标出让人怀疑的句子。检测的时候注意设置阈值,一般来说,把重复率警戒线设在 15% 比较合适,太低了会限制创作,太高了又起不到作用。

本地编辑软件的 “查找替换” 功能很好用。它能快速定位重复出现的词语和句子,还能批量替换。比如你发现 “非常” 这个词用了太多次,用查找功能搜一下,就能知道具体出现了多少次,然后用替换功能一次性换成不同的词。

AI 辅助改写工具可以作为最后的防线。如果有几句话怎么改都觉得别扭,试试把它们放进这类工具里。不过别全信工具的改写结果,它改完你还得再润色一遍,加入自己的语气和风格。记住,工具只是辅助,最终还是要靠自己把关。

浏览器插件能帮你实时监测。写东西的时候打开它,它会在你写作过程中自动扫描,发现可能重复的内容就会标出来。这种实时提醒很有用,能让你在写作时就及时调整,不用等到最后返工。

思维导图工具能帮你梳理思路。如果写着写着发现内容越来越眼熟,可能是思路走偏了。这时候画个思维导图,把核心观点列出来,看看有没有和别人重合的地方。重新调整思路框架,比在文字层面修改更有效。