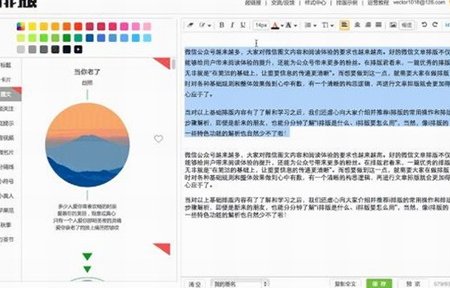

📝 为什么要花时间研究句式变换?现在内容创作早就不是写出来就行的时代了。各大平台的原创检测越来越严,动不动就判定重复,辛苦写的东西发不出去,或者流量被限流,谁不头疼?

但降重不是简单改几个字就行。很多人用同义词替换,改完之后语句不通顺,读起来别扭得很。真正的高手都知道,句式变换才是无痕降重的核心—— 既不改变原意,又能让文字焕然一新,连 AI 检测工具都挑不出毛病。

下面这 5 个技巧,都是实战中验证过的硬货。学会了,写东西再也不用怕重复率高的问题。

🔄 技巧一:主动句和被动句灵活切换,改变叙述角度

很多人写东西习惯性用主动句,比如 "我完成了报告"。看的人多了,系统就会觉得这种表达重复率高。这时候换成被动句试试 ——"报告已被我完成"。意思没变,表达方式完全不同。

但别以为就是简单换个 "被" 字。真正的切换要注意动作主体的隐藏和凸显。比如 "工程师修复了系统漏洞",改成被动句可以是 "系统漏洞已由工程师修复",也可以更进一步,省略主体变成 "系统漏洞已修复"。后者更简洁,也更难被判定为重复。

要注意的是,被动句不是万能的。叙述连贯的场景里,频繁用被动句会让读起来很累。最好的方式是一段里主动句和被动句交替使用,比如先主动说 "团队开发了新功能",下一句就被动说 "新功能的测试工作已完成"。这样节奏有变化,重复率自然就降下来了。

实际操作时,可以先把文章里所有主动句标出来,然后挑选 30% 左右改成被动句。改完读一遍,保证不影响理解的前提下,重复率能降不少。

📏 技巧二:长短句重组,打破固定句式结构

很多人写东西有固定套路。比如描述一个事件,总喜欢用 "因为... 所以..." 的长句。时间长了,不仅读者看腻,系统也会判定为重复。

长短句重组的关键是拆解和重组。比如一句长句:"由于昨天的暴雨导致路面积水,很多上班族不得不提前出门,结果还是迟到了半小时"。可以拆成短句:"昨天暴雨。路面积了水。上班族们提前出门。还是迟到半小时。"

但也不是越短越好。完全用短句会显得生硬。更好的做法是长短结合。上面的例子可以改成:"昨天暴雨导致路面积水。上班族们特意提前出门,最终还是迟到了半小时。" 这样有长有短,节奏更自然。

还有一种方法是 "长句拆中段"。比如 "在市场调研过程中我们发现年轻消费者更倾向于选择价格适中且设计简约的产品",可以拆成 "市场调研有个发现。年轻消费者选产品,更看重两点:价格适中,设计简约。" 把原来的修饰成分拆出来,变成独立的短句,意思更清晰,重复率也低。

改完之后一定要通读。确保拆开的句子之间逻辑连贯,别为了改而改,把意思改乱了就得不偿失。

🔤 技巧三:词性转换带动句式变化,让表达更灵活

同样一个意思,用动词、名词还是形容词表达,效果完全不同。这就是词性转换的妙用。

比如 "他的演讲很成功",这里 "成功" 是形容词。换成名词:"他的演讲取得了成功"。换成动词:"他成功完成了演讲"。三种说法,意思一样,表达却完全不同。

再复杂点的例子。"这个方案的可行性很高",可以改成 "这个方案具备很高的可行性"(名词),或者 "这个方案能可行地实施"(副词)。甚至可以换个角度,用反义词的否定形式:"这个方案不存在不可行的问题"。

词性转换的关键是找到核心词,然后围绕它变换词性。比如 "重要" 这个词,名词是 "重要性",动词可以用 "凸显重要性",副词是 "重要地"。不过要注意,不是所有词性都能随便换,比如副词用多了会显得啰嗦,要根据语境调整。

实际用的时候,先把一段话里的核心形容词和动词标出来,然后尝试换成其他词性。比如一段里有三个 "重要",可以留一个,另外两个换成 "重要性" 和 "关键作用",这样重复感就消失了。

🔄 技巧四:同义替换 + 句式重构,双重保险降重

只换词不换结构,或者只换结构不换词,都不算彻底。真正的无痕降重,是词和结构一起改。

比如原句:"这款手机的续航能力很强,充电速度也很快,深受年轻人喜爱"。

先做同义替换:"这款手机电池用得久,充电也快,年轻人很喜欢"。这一步只是换了词,结构没变,重复率还是高。

再做句式重构:"年轻人喜欢这款手机,多半是因为两点:一是电池耐用,二是充电速度快。" 这样词和结构都变了,意思没变,但看起来完全是新句子。

还有一种方法是 "主宾互换"。比如 "用户反馈这个功能很好用",可以改成 "这个功能收到了用户的正面反馈"。主语从 "用户" 变成 "功能",句子结构完全不同。

要注意的是,同义替换不是找近义词那么简单。比如 "很好" 可以换成 "不错"、"很棒"、"挺好",但要根据语境选最合适的。比如形容产品质量,用 "过硬" 比 "不错" 更合适。

每次改完,最好自己读两遍,或者发给别人看。如果对方能轻松理解意思,说明改得成功。如果需要解释,那就得重新调整。

🌍 技巧五:语境调整法,换个角度说同件事

有时候句子重复,不是因为结构,而是因为描述角度太固定。这时候换个语境,效果立竿见影。

比如描述一个产品销量好,常规说法是 "这款产品销量很高,上个月卖了 10 万台"。换个语境可以说 "市场数据显示,这款产品上月销量突破 10 万台,在同类产品中表现突出"。

再比如,说 "用户很满意",可以换成 "后台收到的用户评价里,90% 都是好评",或者 "从用户反馈来看,大家对这个结果挺满意"。

语境调整的关键是增加细节或改变参照系。比如原来直接说结果,现在可以说过程;原来从自身角度说,现在从第三方角度说;原来用主观感受,现在用客观数据。

这种方法特别适合需要多次提到同一事物的场景。比如写产品测评,可能要多次提到产品优点。第一次说 "性能强",第二次可以说 "实际使用中表现出色",第三次可以说 "用户测试显示性能指标领先"。

用的时候要注意保持整体风格一致。不能为了换语境,一会儿正式一会儿口语,反而显得混乱。最好在动笔前就想好几个不同的描述角度,写的时候交替使用。

💡 最后说句实在话,降重不是目的,是手段。真正重要的是内容质量。这些技巧能帮你通过检测,但内容没价值,再低的重复率也没用。

平时多留意别人的表达方式,看到好的句子就想想 "这句话还能怎么说"。练得多了,不用刻意改,写出来的东西自然就多样化,重复率根本不是问题。

现在各大平台的原创保护越来越严格,早点掌握这些技巧,就能在内容创作上多一份主动权。别等被限流了才着急,现在就试试这些方法,效果一定会让你惊讶。