📝 内容检查:从字词到论点的全面扫描

降重最容易出现的问题是为了改重复率,把原本通顺的句子改得面目全非。先逐段通读,别着急用眼睛扫,试着轻声念出来。人对语言的敏感度在听觉上往往比视觉更强,念到卡壳的地方标出来,十有八九是降重时硬凑的病句。比如 "研究表明" 改成 "相关探讨显示" 就很别扭,这种时候宁可稍微牺牲点重复率,也要把表达拉回正常轨道。

专业术语是另一道坎。很多人降重时会把 "自变量" 改成 "独立变量",看似没问题,但不同学科有固定表述习惯。打开你参考的核心文献,翻到同类概念出现的地方,对照着检查自己论文里的术语,确保前后统一。像社会学论文里 "社会流动" 不能随便换成 "阶层迁移",这种细节出错,会让审稿人觉得你不够专业。

论据和数据的完整性特别容易被忽略。降重删改时,可能不小心删掉了某个案例的关键数据,或者把引文的出处弄丢了。拿着你的原始资料,逐句核对引用部分:期刊文章的作者、年份、页码是否完整;统计数据的来源机构、时间范围有没有遗漏;案例的背景信息是否还能支撑论点。去年有个学生就是降重时删了一个实验数据的样本量,结果答辩时被评委追问,当场露馅。

还要特别注意降重软件留下的痕迹。有些工具会替换同义词,但没考虑语境。比如把 "显著提升" 换成 "明显上涨",在经济学论文里可能没问题,但在医学论文描述药效时就很奇怪。用 Excel 做个对照表,把降重前后的段落放一起比对,重点看那些被标红修改的地方,是不是每个替换都符合学科语境。

📋 格式规范:细节里藏着学术态度

标题层级最容易混乱。降重时调整段落顺序,很可能导致一级标题下直接出现三级标题。打开文档的导航窗格,一眼就能看出标题层级是否连续。比如 "1.1 研究方法" 下面应该是 "1.1.1 问卷调查",而不是突然冒出来 "1.2 数据来源"。社科类论文通常用 "一、(一)、1、(1)" 的层级,理工科更常用 "1.1.1" 这种数字式,别混着用。

参考文献格式是重灾区。不同期刊要求的格式天差地别,知网导出的格式有时候也会出错。挑出 3-5 种不同类型的参考文献:期刊文章、学位论文、外文文献、报告,逐个核对。比如 APA 格式要求期刊文章的年份要放作者名后面,像 "张明(2023)指出",而 MLA 格式则是 "张明指出(2023)"。参考文献列表的序号是否和正文引用标号对应,这个要一条条对着查,漏掉一个就可能影响重复率计算。

图表格式藏着很多细节。表格的表头是否在上方,图注是否在下方;坐标轴的单位有没有漏掉,误差线是否标注清楚;图表编号是否连续,比如 "图 1-1" 后面是不是跟着 "图 1-2"。有个简单的办法,把所有图表单独复制到一个新文档里,按顺序排列,就能快速发现编号混乱或者格式不统一的问题。

页码和页眉页脚也不能马虎。正文开始前的摘要、目录通常用罗马数字页码,正文用阿拉伯数字,这个切换是否准确?页眉的章节名是否和当前内容对应?比如第三章的页眉应该显示 "第三章 研究结果",而不是还带着第二章的标题。打印出来翻一遍,比在屏幕上看更容易发现问题。

🔗 逻辑校验:让论证链条无懈可击

先画个思维导图,把论文的核心论点列出来。每个一级标题应该对应一个分论点,每个分论点下的二级标题要能支撑它。比如 "新媒体对青少年社交的影响" 作为总论点,下面分论点应该是 "正面影响" 和 "负面影响",如果突然出现 "新媒体的发展历程",就属于逻辑跑偏。降重时如果删改了某部分内容,一定要检查剩下的章节是否还能围绕核心论点展开。

段落之间的衔接词是逻辑的信号灯。降重删除句子后,可能会导致 "因此"" 然而 "这些词孤零零地留在句首。通读时特别注意段落开头的连接词,看看它是否能正确体现上下段的关系。比如上段讲" 实验成功的案例 ",下段开头用" 相反 ",那下段内容必须是失败案例,如果讲的是改进方法,这个衔接词就用错了。

因果关系是否成立需要重点验证。很多人降重时会颠倒句子顺序,导致 "因为 A 所以 B" 变成 "所以 B 因为 A",看似没毛病,但逻辑强度会变弱。拿出你的研究设计部分,对照结论部分:变量控制是否能支撑因果推断?比如得出 "教育水平提高导致收入增长" 的结论,是否排除了地区经济差异这个干扰因素?降重时如果删了控制变量的描述,这个因果关系就站不住脚了。

还要检查论据的递进关系。好的论文应该是从一般到特殊,或者从现象到本质。比如分析某政策效果,应该先讲全国数据,再聚焦到特定省份,最后深入到个案。如果降重后变成先讲个案,再跳回全国数据,就会让读者摸不清论证脉络。把每个章节的核心论据按顺序写在便利贴上,贴在墙上看整体顺序是否合理,调整起来很方便。

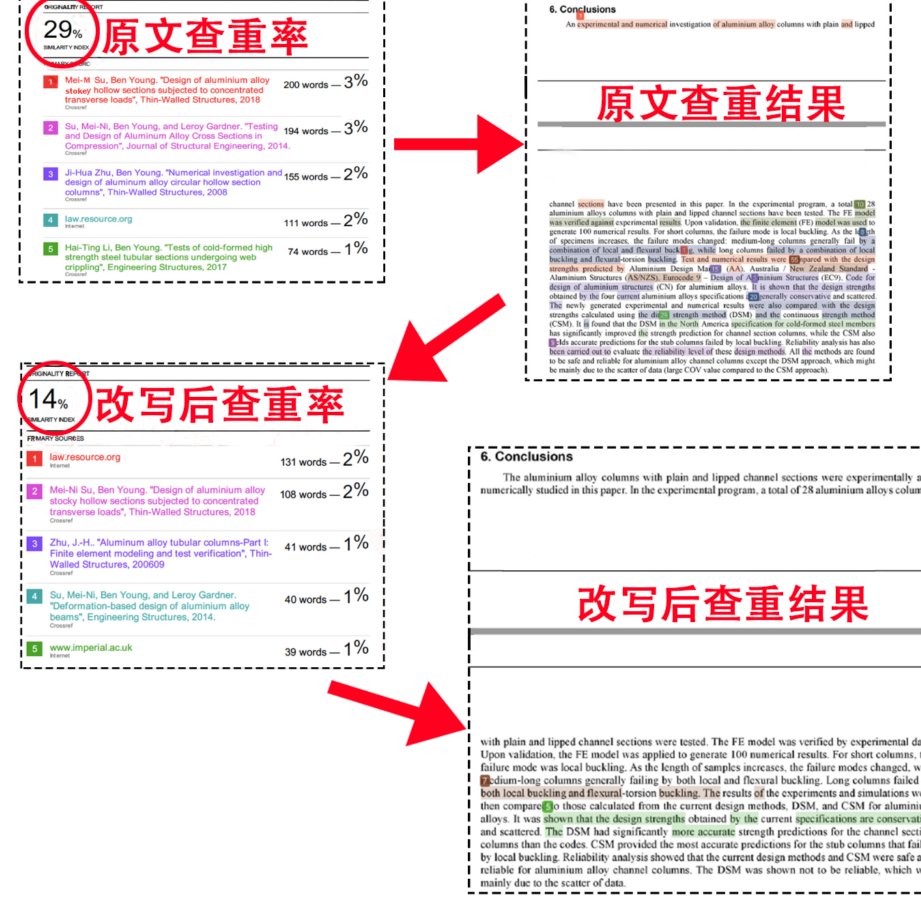

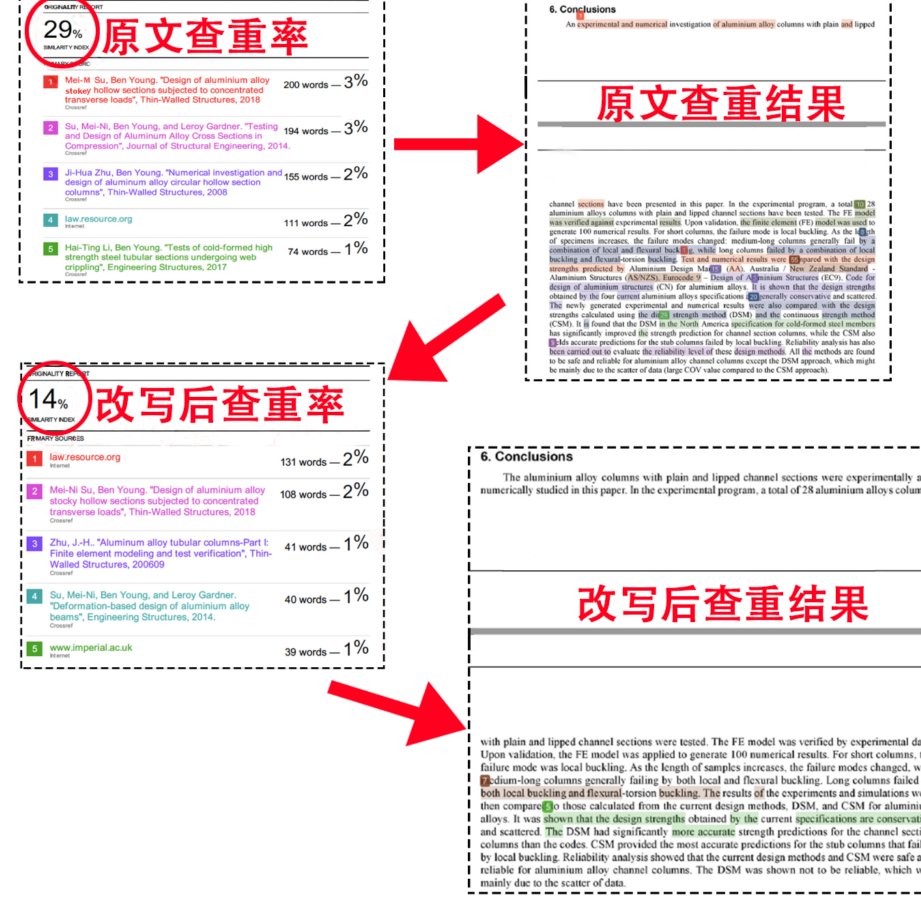

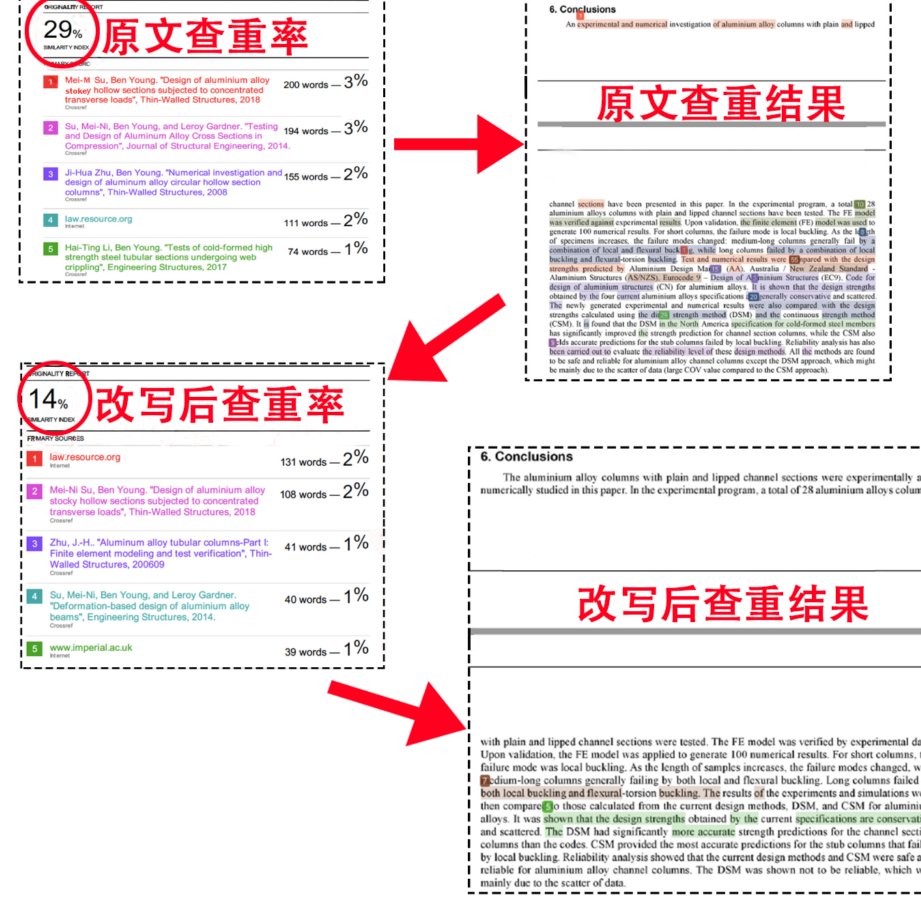

🔍 反抄袭工具二次验证:别信单一结果

用知网查完重别就完事了。不同检测系统的比对库不一样,万方可能检出知网漏掉的会议论文,维普对期刊文章更敏感。特别是研究生论文,最好用学校指定的系统再查一次,同时补充一个其他平台的检测。去年有篇硕士论文在知网查是 12%,但维普查出 28%,后来发现是引用了一篇冷门的内部报告,只有维普收录了。

仔细看检测报告里的标红部分。有些标红其实是合理引用,比如法律条文、标准定义,这些可以手动排除。但如果是连续 13 个字和其他文献重复,而且不是必要引用,就得再改。重点看那些橙色标注的部分,这说明虽然没到抄袭阈值,但已有相似性,降重时可能只是做了微调,最好再强化修改一下。

把检测报告里的相似文献下载下来对比。有时候系统会误判,比如 "研究方法" 这种通用表述也会标红。但如果发现标红段落和某篇文献观点高度相似,却没加引用,这就属于隐性抄袭。降重时很容易出现这种情况,改了句子结构但保留了核心观点,结果还是算抄袭。

📌 最终通读:模拟审稿人的视角

打印出来看效果完全不同。屏幕上容易忽略的排版问题,纸质版一目了然:段落间距是否统一,图表是否跨页,注释是否紧跟被注释内容。建议用不同颜色的笔做标记:红色标内容问题,蓝色标格式问题,绿色标逻辑问题,最后按颜色分类修改,效率很高。

找个非本专业的人读一遍。如果他能看懂你的研究结论,说明表述没问题;如果他觉得某部分不知所云,很可能是降重时把关键解释删掉了。比如计算机论文里的算法描述,应该让有一定基础的外行能看明白步骤,而不是变成只有专家才懂的黑话。

最后检查摘要和关键词。降重时很少有人改这部分,但摘要里的核心观点必须和正文一致。如果正文修改了研究方法,摘要里还写着旧方法,就会出现矛盾。关键词要和正文高频词对应,比如正文多次出现 "数字鸿沟",关键词里却没有,就会影响检索效果。

论文提交前一天别再大改了。把所有修改意见整理成清单,逐条核对是否都改完,然后保存一个 PDF 版本,避免格式错乱。记住,降重只是手段,最终目的是呈现一篇逻辑严谨、内容扎实的研究成果,别为了那几个百分点,丢了学术写作的初心。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】