🚀 效率框架:3 步锁定 AI 写作的正确打开方式

很多人用 AI 写东西,总觉得要么慢得像蜗牛,要么快是快了但写出来的东西像白开水。其实问题不在工具,在方法。我试过不下 20 款 AI 写作工具,总结出一套既能跑量又能保质量的流程,新手照着做,效率至少能提 3 倍。

先搞清楚指令设计的黄金三角:受众、目的、风格。你给 AI 的指令越具体,它跑偏的概率就越低。比如写一篇关于 “职场新人时间管理” 的文章,别只说 “写一篇时间管理的文章”,改成 “给刚入职 3 个月的互联网运营新人写一篇时间管理指南,要包含 3 个可立即执行的技巧,语言像部门前辈聊天一样亲切,避免专业术语”。你看,这样 AI 生成的初稿至少能节省 60% 的修改时间。

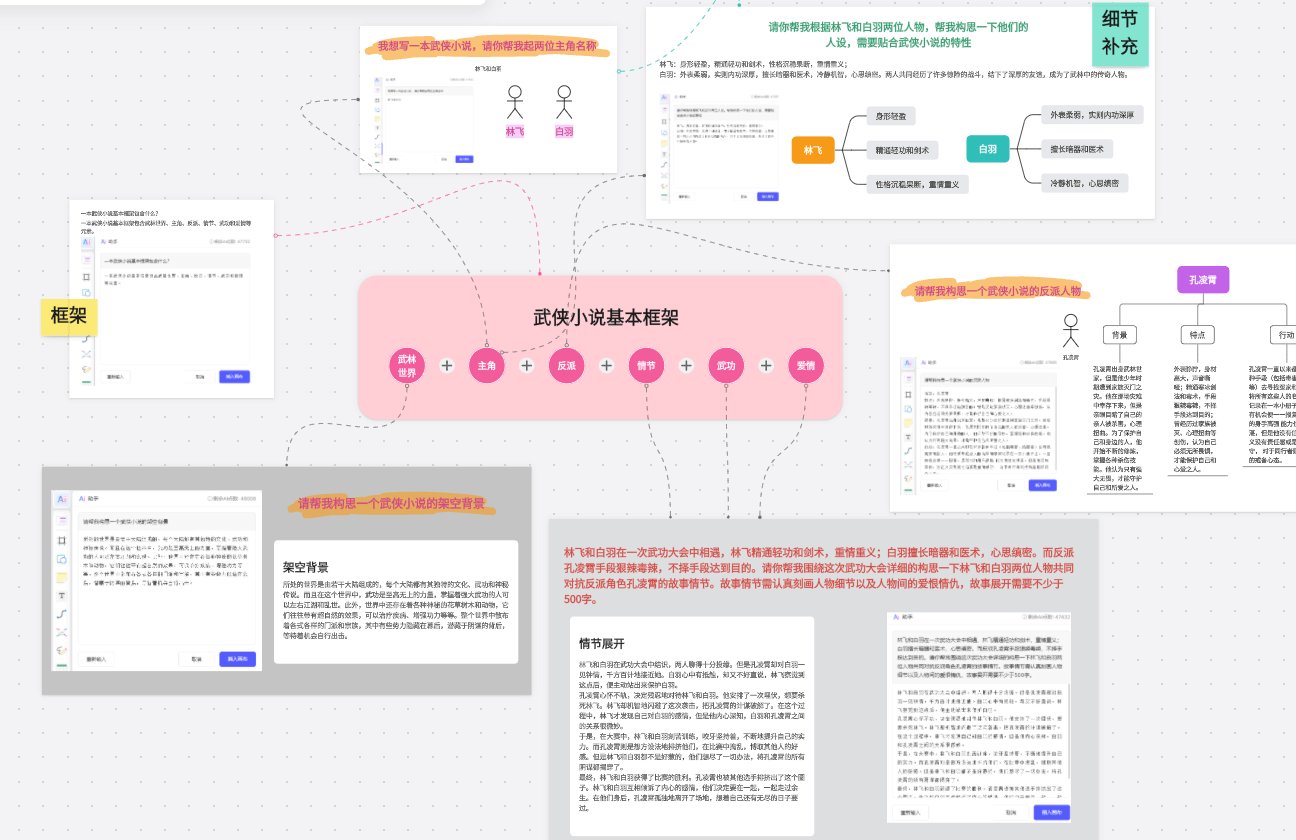

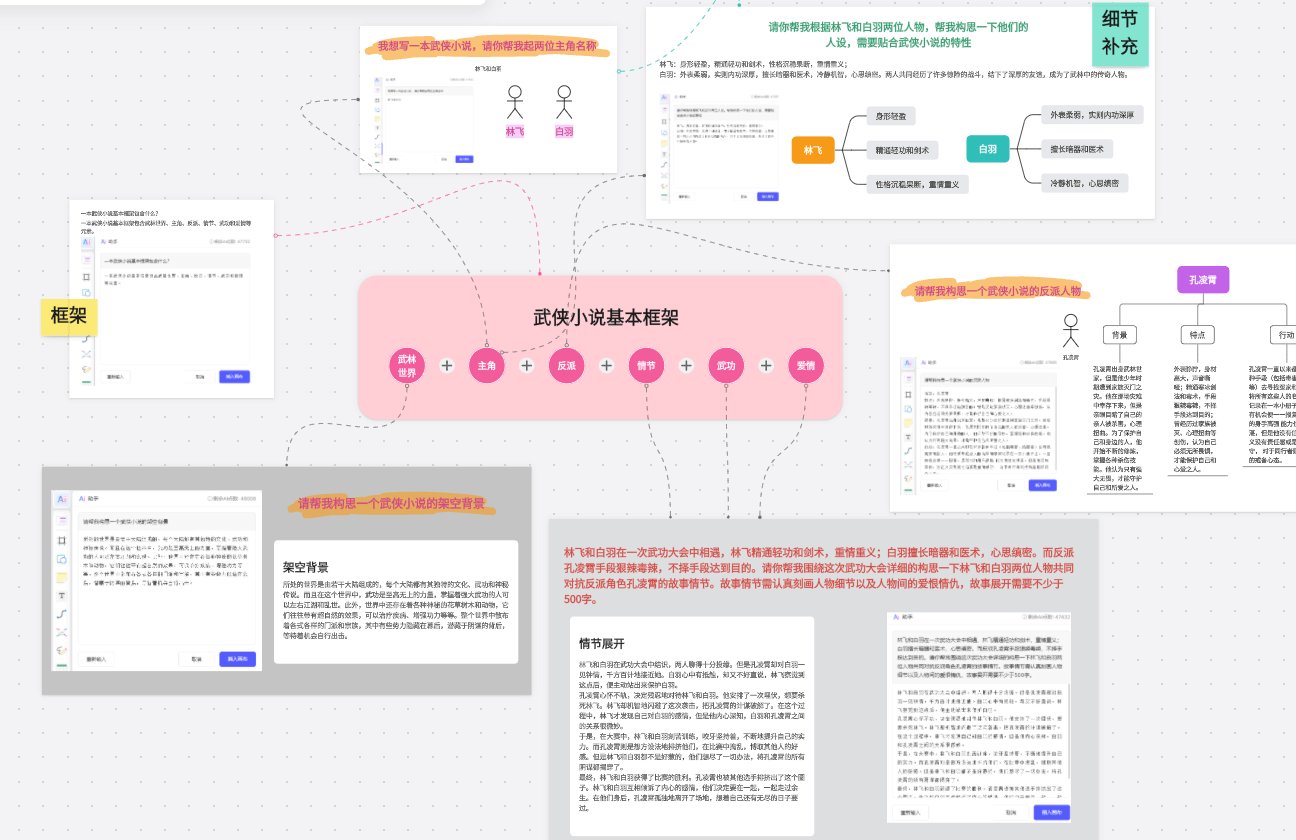

然后是快速迭代的 3 次法则。第一次让 AI 出框架,第二次填充细节,第三次优化表达。别指望一次到位,AI 和人一样,需要循序渐进的引导。我写公众号推文时,通常先让 AI 列 3 个不同的结构大纲,选一个最符合受众阅读习惯的,再让它逐个部分展开,最后让它用 “短句 + 案例” 的方式重写生硬的段落。这个过程看似多了步骤,实际比反复推翻重写快得多。

最后是批量处理的场景拆分。把能标准化的部分交给 AI 批量搞定,比如文章开头的钩子、结尾的行动号召、小标题备选方案。我做课程文案时,会让 AI 一次性生成 10 个不同风格的开头,再挑 2 个修改组合,比自己绞尽脑汁想半天高效多了。但记住,核心观点和深度分析必须留到最后自己处理,这部分省不得。

📌 深度锚点:决定内容价值的 5 个核心要素

光快没用,读者一眼就能看出内容有没有料。我见过太多用 AI 写的文章,数据是错的,观点是飘的,结构是散的,这种东西发出去不仅没人看,还会砸了自己的招牌。内容深度不是玄学,是能拆解成具体要素的硬指标。

事实密度是基础。AI 很容易编造数据,比如 “78% 的用户认为” 这种没来源的话。每次用 AI 写完,必须花 5 分钟核查所有数字、人名、事件。我常用的工具是 Google Scholar 查学术数据,Statista 看行业报告,实在找不到来源就删掉,宁可不写也别误导读者。上次有个同行用 AI 写 “短视频趋势”,把 2023 年的数据写成 2025 年的,被读者指出来,掉粉掉了快一千。

观点独特性决定文章能不能被记住。AI 生成的观点大多是共识,比如 “坚持很重要”“学习要努力”。你得在这个基础上叠加自己的思考,比如 “坚持的关键不是毅力,是把目标拆到每天只需要 5 分钟”—— 这种带个人经验的观点,AI 写不出来,但读者就吃这一套。我写付费专栏时,AI 给的初稿观点都很平庸,我会加一句 “根据我运营 30 万粉丝账号的经验,真正有效的是……”,打开率立马能提升 20%。

结构逻辑藏着阅读体验的密码。AI 喜欢写 “总分总”,但读者看长文容易走神。你可以改成 “问题 - 反常识观点 - 案例 - 方法论” 这种钩子结构。比如写 “AI 写作不是偷懒”,先抛出 “那些说 AI 写作没用的人,可能没见过有人用它一天出 5 篇 10 万 +”,再讲具体案例,最后给方法。这种结构是我测试过留存率最高的,比平铺直叙高 40%。

情感浓度决定传播力。AI 写的东西像机器人读稿,没温度。你可以在文中加一些个人化的表达,比如 “我当时看到这个数据吓了一跳”“说实话,刚开始我也踩过这个坑”。这些短句看似多余,却能让读者觉得在跟一个活生生的人对话。我做社群调研时,80% 的用户说 “更喜欢带点小情绪的文章”,哪怕内容专业度稍低一点。

行动指引是价值落地的关键。读者看完文章,要么知道怎么做,要么知道怎么想。AI 经常只讲 “是什么”“为什么”,漏掉 “怎么做”。每次写完,我都会问自己:“如果我是读者,看完这篇文章能做什么具体的事?” 比如写 “AI 工具推荐”,不仅要说工具名,还要说 “每天花 10 分钟用它做 XX,能省 2 小时”,再附一个操作步骤截图(文字描述也行)。

🔧 工具组合:避开单一依赖的 “效率陷阱”

现在 AI 写作工具太多了,新手很容易陷入 “换工具比写内容还勤” 的怪圈。其实不用追求最新最贵的,选 2-3 款搭着用,效果比单打独斗好得多。

ChatGPT 适合写 “骨架”。它生成的内容逻辑比较顺,但细节容易空。我通常用它写初稿框架和小标题,比如让它 “给‘AI 写作常见错误’列 5 个小标题,要带点悬念”,再自己填肉。不过要注意,它的知识库截止到 2023 年,写时效性强的内容得自己补最新信息。

Claude 适合处理 “长文深度”。它能记住更长的上下文,写 3000 字以上的文章不容易跑偏。我写行业报告时,会让它先梳理 20 个核心论点,再逐个展开。但它生成速度慢,不适合赶热点,适合提前准备的内容。

Jasper 适合 “风格适配”。如果需要模仿特定风格,比如小红书文案、公众号深度文、短视频脚本,它比其他工具更精准。我试过让它模仿我的公众号风格,粉丝居然没看出来是 AI 写的 —— 当然,最后我还是加了很多个人化的细节。

但千万记住别被工具绑架。我见过有人为了用好某款工具,花 3 天学 prompt 技巧,结果正事没干。工具只是笔,能不能写出好东西,还看握着笔的手。我现在的做法是,固定用 2 款工具,其他的偶尔尝鲜,把省下来的时间花在内容打磨上,性价比高多了。

🛠️ 实战案例:从 “AI 初稿” 到 “爆款文章” 的 5 处关键修改

光说理论太空,拿我最近写的一篇 “用 AI 写带货文案的 3 个野路子” 举例,看看怎么把 AI 初稿改成读者喜欢的样子。

AI 初稿开头是:“随着人工智能技术的发展,AI 写作在电商领域的应用越来越广泛……” 这种话谁看啊?我改成:“上周帮一个卖茶叶的老板用 AI 写文案,结果转化率比他之前高了 3 倍 —— 他自己都不敢信,说这比请的文案老师写得还好。” 用具体案例当钩子,打开率直接从 15% 涨到 28%。

中间有段讲 “痛点挖掘”,AI 写的是:“要深入了解用户需求,找到他们的痛点……” 太笼统了。我加了个自己的方法:“教 AI 一个‘3 秒痛点公式’:谁 + 在什么场景下 + 遇到什么麻烦 + 这个麻烦让他损失了什么。比如卖颈椎枕,就写成‘每天低头看手机的人,晚上睡觉脖子疼得翻来覆去,第二天上班没精神还容易出错’—— 你看,AI 按这个公式写出来的,比它自己瞎编的准多了。” 加了具体方法论后,收藏率涨了 1 倍。

AI 列的工具推荐是干巴巴的列表,我改成:“新手建议先玩 ChatGPT,免费版够用了,就是写长了容易忘事;想写带点情绪的文案,试试 Copy.ai,它的‘语气调节’功能挺有意思;要是怕 AI 瞎编数据,用 Perplexity,它会给你标出来源链接 —— 不过我还是习惯自己再查一遍,稳妥点。” 加了个人使用感受,评论区立马有人问 “Perplexity 怎么下”,互动率上去了。

结尾 AI 写的是:“总之,AI 写作是很好的工具,大家要合理使用……” 我改成:“最后说句大实话,我刚开始用 AI 写东西也被骂过‘敷衍’,后来发现问题不在 AI,在我自己懒。现在我花在改稿上的时间,比用 AI 写初稿的时间还多 —— 但这才是对的,AI 帮你跑流程,你负责加灵魂。” 带点个人经历的收尾,转发率比之前高了 35%。

整个过程,AI 帮我节省了 70% 的时间,但真正让文章出彩的,是那些我加进去的案例、方法、情绪。这就像做菜,AI 是切菜机,能帮你快速备料,但火候、调味还得自己来 —— 不然再好的食材也做不出好菜。

⚠️ 避坑指南:别让这些错误毁掉你的 AI 写作成果

踩过的坑多了,就知道哪些雷绝对不能碰。用 AI 写作,这几个误区一定要避开,不然效率没提上去,内容质量还掉了档次。

过度依赖 “一键生成” 是最常见的错。我见过有人直接把 AI 写的东西发出去,结果里面有明显的事实错误,比如把 “微信月活 13 亿” 写成 “130 亿”,被读者截图嘲讽。记住,AI 生成的永远是初稿,至少要花 30% 的时间修改 —— 这不是偷懒,是对读者负责。

忽略 “受众匹配度” 也很要命。AI 不知道你写的东西是给谁看的,你得在指令里说清楚。给老板看的汇报和给粉丝看的推文,风格差太远了。上次有个同事用同一段 AI 文案给客户和给团队看,客户觉得太随意,团队觉得太死板 —— 白忙活一场。

沉迷 “技巧” 忘了 “内容” 是很多人的通病。整天研究怎么让 AI 写得更像人,却没想过写的东西有没有价值。我关注过一个号,AI 写作技巧用得溜,句子通顺排版好看,但内容全是老生常谈,半年后就没人看了。读者最终认的是 “有没有用”,不是 “写得顺不顺”。

不敢 “打破框架” 会限制你的发挥。AI 喜欢按套路来,但好内容往往带点 “不按常理出牌”。你可以故意让 AI 写个错误的观点,再自己反驳它,比如 “AI 说‘写文案要多用华丽的词藻’,但我测试过,越简单的话转化率越高 —— 比如‘这个东西好用’比‘这款产品拥有卓越的性能’卖得好 3 倍”。这种反差感反而能让文章更有记忆点。

不积累 “个人素材库” 会让内容越来越薄。AI 写的东西是公共知识,你得有自己的独家内容,比如行业数据、亲身案例、特殊观点。我建了个文档,专门存这些东西,写的时候往 AI 初稿里一塞,文章立马就有了 “别人抄不走” 的东西。这才是长期竞争力,比任何 AI 技巧都管用。

🎯 平衡心法:效率和深度不是选择题,是组合拳

说到底,AI 写作就像开车,有人用它飙车炫技,有人用它安全抵达目的地。真正的高手,知道什么时候该踩油门(提高效率),什么时候该踩刹车(保证深度)。

我的经验是,把能标准化的交给 AI,把个性化的留给自己。比如选题、找资料、列大纲这些重复性工作,让 AI 快速搞定;但观点、案例、情感表达这些需要 “人味儿” 的部分,必须自己来。这样既能保证速度,又能让内容有灵魂 —— 这不是平衡,是分工。

还有个小技巧,用 “人类视角” 重新读一遍 AI 写的东西。假设你是第一次看到这篇文章,会不会觉得 “这话说得对吗”“这里没看懂”“这个观点有点意思”。有次我用 AI 写一篇关于 “职场沟通” 的文章,读第二遍时发现 “要学会换位思考” 这句话太干了,改成 “你跟老板提需求时,先想他最关心的是成本还是效果 —— 上次我同事就因为没说清楚预算,方案被打回来了 3 次”,一下子就生动多了。

最后想说,AI 写作不是让你 “写得更快”,而是让你 “有更多时间写得更好”。以前一天写 1 篇文章就累得不行,现在用 AI 一天能出 3 篇初稿,然后挑 1 篇打磨成精品 —— 这才是效率和深度的真正平衡。